IBMに逆転敗訴した野村HD、

強い事業部門抑えきれず

Nikkei Online, 2021年6月18日 5:00

委託したシステム開発が頓挫したとして、野村ホールディングス(HD)と野村証券が日本IBMを相手取って計約36億円の損害賠償を求めた裁判。 2021年4月の控訴審判決は野村側に責任があるとした。 工数削減提案に十分に応じなかったり、途中で追加要件を多発したりした姿勢を東京高裁は問題視し、逆転敗訴の判決を下した。

東京高裁が特に問題視したのが、システムの仕様を策定するうえで重要な役割を担っていた野村証券の「X氏」の振る舞いだ。

当時、投資顧問事業部(判決文では「投資顧問部」)の次長だったX氏は、パッケージソフトに合わせて業務を最適化するという会社の方針に反して自身の現行業務を維持することに固執。プロジェクト途中で追加要件を多発し、日本IBMの担当者らに対して「辛辣な他罰的、攻撃的発言」(判決文)を繰り返した。

東京高裁は判決文でX氏について「自分の庭先(担当業務)をきれいにすることだけを考えている」と認定。断続的に変更要求を多発するX氏から、目標としていた13年1月の稼働開始に間に合うのかについて「質問がなかったのが不思議なくらいであった」(判決文)などと指摘した。

さらに判決文や裁判記録の資料を読み込むと、発注側という強い立場を利用したX氏の横暴な振る舞い、それをコントロールできなかった情報システム部門、この状況に振り回された日本IBMという構図が浮かび上がってくる。

強い立場を利用したX氏

東京高裁はX氏について「野村証券の投資SMAFWのフィー計算徴収の要件・ルール・計算手法等の知識を属人的に独占していた特定の1名の社員」(判決文)と説明している。

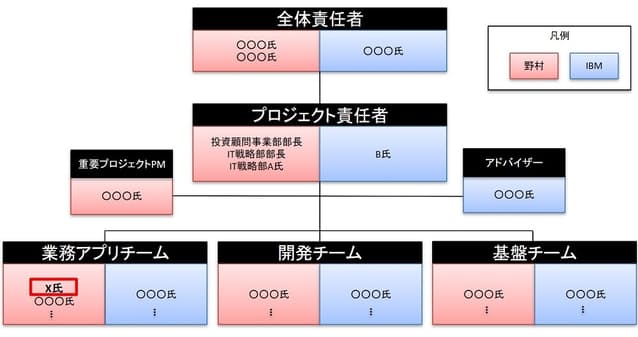

X氏は投資顧問事業部で複雑な業務を担い、新システムの要件を洗い出すうえで重要な立場にあったとされる。裁判記録によると、システム開発プロジェクトの体制はおおむね下記の通りだ。

システム開発プロジェクトの体制図(設計・開発フェーズを想定)

(出所:裁判記録を基に日経クロステック作成)

同プロジェクトでは海外製パッケージソフトをカスタマイズ導入することになっていたが、概要設計フェーズの開始直後から要件定義書になかった追加要件が野村証券から多発した。

その後、設計・開発やテストフェーズに入っても変更要求は続出し、13年1月の稼働を諦めて総合テストの中止を判断するまで五月雨式に続いた。変更要求はX氏からだけではなかったが、多くがX氏の業務関連だった。

工数の膨れ上がりを看過できない状況にまで追い込まれた日本IBMは、業務の見直しやシステム化対象の絞り込みなどによる工数削減を野村側に提案。しかし、わずか14口座を対象とした処理の手作業化(システム化から除外)による工数削減でさえもX氏の猛反対を受け、実現できなかった。

X氏の横暴な振る舞いは判決文の随所で見られた。

例えば野村証券と日本IBMが11年7月上旬に開いた打ち合わせの場での出来事だ。工数のさらなる増加を懸念した野村証券の「IT戦略部(同社情報システム部門に相当)」部長から「今後大きな工数追加が判明する可能性はないと認識してよいか」と念を押す発言があった。同席していたX氏はここで沈黙を貫いた。

だが、X氏は後日開かれた日本IBMとの別の打ち合わせの場(野村証券側はX氏のみ)で新たな業務要件を追加。そのうえで「今後もIBMに伝えきれていない要件が見つかる可能性がある」などとした。X氏はその後も変更要求を多発し、日本IBMに対して「他罰的かつ攻撃的な苦情を述べることを繰り返した」と判決文に記されている。

X氏は社内で強い発言力を持ち、情報システム部門も意見を言いづらい雰囲気があったようだ。例えば日本IBMの担当者がカスタマイズ量を削減するため、発生頻度の低い業務要件の入力を手作業にしてはどうかと提案したときのことである。

X氏は手作業化によるリスクやオペレーション時間の短縮を理由にこの提案を拒否。「同席したIT戦略部長及び投信顧問部長はX氏の反対を黙認した」(判決文)。

野村情報システム担当、IBMに悲痛なメール

判決文の事実認定で引用された証拠資料には、野村証券のプロジェクト責任者でIT戦略部のA氏が日本IBM側のプロジェクト責任者B氏に対し、以下のようなメールを送っていたことも記録されている。

「(略)最近は(進捗スピードはともかく)投資顧問事業部との関係は良化してきたと(私には)見えていたのですが、今回の件で逆戻りしてしまった感じですので、(少々契約面から無理目の要求もありますが)可能な限りお応えいただければ、疑念が払拭できるかと思います」(野村側提出資料:甲第189号証)

野村証券の事業(ユーザー)部門と情報システム部門は難しい関係にあり、情報システム部門は対応に苦慮していたことがうかがわれる。

システム開発を巡る訴訟に詳しいアドバンスト・ビジネス創造協会(ABC協会)の細川泰秀副会長は、「強い発言力を持つユーザー部門の担当者がプロジェクトをかき回すケースは非常に多い」と話す。ITベンダーは「追加要件が出たら費用が発生する旨を伝え、身をていしてブロックする努力が求められる」(同)。

野村側の断続的な変更要求に対し、日本IBMの担当者がどこまで止める努力をしていたのか詳細は明らかになっていない。ただ判決文によれば、日本IBMがプロジェクト途中で野村証券に仕様凍結を求め、それでも変更要求を続けた野村側の対応を東京高裁は問題視したようだ。

裁判では複数の証人が出廷したが、当のX氏は出廷せず、同氏の肉声が法廷で聞かれることはなかった。日経クロステックの取材によると、X氏はすでに野村証券に在籍していないことが分かっている。退職理由について野村HD広報に問い合わせたところ、「個人情報に関わることであり、回答はできない」とした。

野村HDは現在、最高裁に上告を申請中だ。期限までに上告の「理由書」を提出し、それを基に最高裁が上告を受理するか判断する。ただ一般にこの結論が出るまで数年かかり、「システム裁判で最高裁が上告を受理するケースはほぼない」(識者)とされる。

弱い情報システム部門、責任は経営層に

今回の裁判は名門企業同士の泥沼の争いであり、逆転判決が言い渡されたことで世間の注目を集めた。

システム裁判はこれまで、ITベンダー側に厳しい判断が下されることが多いとされてきた。だが、ABC協会の細川副会長によると「ここ数年は裁判所がプロジェクトの実態を精査したうえで、ユーザー企業側の責任を厳しく問う判決を下すケースが増えている」と話す。

実際、病院情報管理システムの開発が失敗した責任を巡り旭川医科大学とNTT東日本が争った裁判では、17年の控訴審判決でユーザー企業側の旭川医科大学に責任があるとの判決が下った。いったん仕様を凍結した後も追加開発を要求したユーザー企業側の姿勢が問われた。

「システム開発にはユーザー企業側の協力が不可欠という理解が広がり、風向きが少しずつ変わってきている」(細川副会長)

野村-IBM裁判でもユーザー企業側の責任が問われた。システム開発では一部でも仕様変更が生じると、その部分だけを改変しても足りず、システム全体への影響を考慮して設計からやり直さなければならないことがある。開発費用の増大はもちろん、大幅な納期の遅れをもたらすことをユーザー企業は肝に銘じたい。

ユーザー企業内における意思統一と協力関係も極めて重要である。今回、ユーザー部門による変更要求の多発を情報システム部門が抑えきれなかった構図は明らかであり、情報システム部門の責任は重い。

ただ、かつて多く見られた「ユーザー部門の立場が強く、情報システム部門が弱い」という関係性が上記のような事態を招いたのであれば、その責任は経営層にあると言わざるを得ない。

経営層が現場任せにすることなくリーダーシップを発揮し、社内の意思統一を図っていればこのような事態には至らなかった。ユーザー部門と情報システム部門のぎくしゃくした関係も生まれなかったはずだ。野村-IBM裁判は改めて教訓を示した。

(日経クロステック/日経コンピュータ 鈴木慶太)

[日経クロステック2021年6月10日付の記事を再構成]