名ばかりCIO、場当たりDX

システム開発なお丸投げ

Nikkei Online, 2021年7月11日 5:30

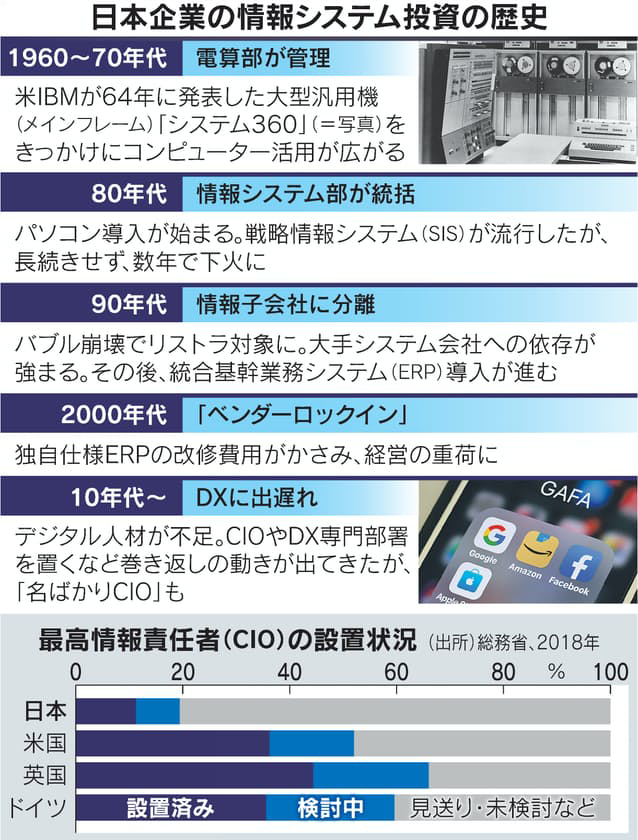

デジタル技術でビジネスモデルを変革する「デジタルトランスフォーメーション(DX)」に走り出した日本企業の足元がおぼつかない。過去のリストラで実動部隊の情報システム部門を手放し、司令塔であるはずの最高情報責任者(CIO)も名ばかりという実態があるからだ。コロナ下で世界のDXは加速しており、このままでは置いていかれる。

「進化のスピードが失われている。遅れているDXをどう底上げしていくか」。パナソニックの楠見雄規社長は悩みが尽きない。30余りのカンパニーや事業部を抱え、経営情報を管理する統合基幹業務システム(ERP)が林立。カンパニーや地域ごとに独自コード体系で動いており、グループ全体で経営指標を共有しにくい。

「既存システムが事業部門ごとに構築されて、全社横断的なデータ活用ができない」。経済産業省の研究会が2018年にまとめた「DXレポート」も日本企業のこうした問題を指摘していた。パナソニックは5月、ファーストリテイリングやアクサ生命保険のDXを指揮した玉置肇氏をCIOに招き巻き返しを図っている。

総務省の調査によると、米英独企業の3~4割にCIOがいるのに日本は1割強にとどまる。しかも玉置氏のようなプロフェッショナルは一握りだ。社内人事で情報システム部門のトップになったというだけでDXの実権もエンジニア部隊もない「名ばかりCIO」が少なくない。DXコンサルティング会社AnityAの中野仁代表取締役は「CIOに権限がないことも多く、情報システムを経営に生かせていない」と指摘する。

日本企業におけるIT(情報技術)人材の不足は、平成バブル崩壊後の1990年代に情報システム部門が本体から切り離された影響が大きい。当時「ノウハウ集約」「専門性の向上」といった大義名分で設立された情報子会社の多くは、コスト削減目的のアウトソーシング(外部委託)が実態だった。システムを受託開発する大手の「システムインテグレーター」の下請けからエンジニアを出向で派遣してもらい、依存が強まった。

60~70年代に大型汎用機(メインフレーム)を導入した当時の「電算部」から蓄積してきた「情シス」のノウハウと人材が途絶え、IT投資はシステム業界への丸投げが常態になった。自社業務に都合よく独自仕様で導入したERPは継ぎはぎ改修を繰り返し、設計にかかわったシステム会社しか触れない「ベンダーロックイン」にはまっていく。

この間、欧米では汎用パッケージソフトが広がったが、日本企業は身動きがとれずにいた。経営トップにDXが競争力を左右するという意識が薄く、システム会社もベンダーロックインで稼いでいたからだ。ある大手ソフトウエア会社の経営者は「情報システム担当者は業者との蜜月関係を守ってきただけ。ある種の怠慢があった」と日本企業の不作為を嘆く。

米ガートナーによると、日本企業の売上高に対するIT予算の割合は20年に推定1.0%。北米の3.3%、欧州・中東の2.6%に水をあけられている。しかもIT予算のうち外部委託費の比率が34%と高く、ユーザー企業のシステム内製化が進む北米の20%と比べると丸投げ体質が透ける。

DXの出遅れを取り戻す解のひとつが内製化だ。ホームセンター大手のカインズは19年にデジタル戦略本部を設け、自社エンジニアやデジタルマーケティング担当者を約150人に増やした。店員向けの在庫確認アプリなどを矢継ぎ早に実用化した。米マイクロソフト出身の池照直樹本部長は「80点の出来でもいいからまずスタートさせ、現場の意見を聞いて走りながら改善する」という。

しかし、米国の同業、ホーム・デポは1000人規模でエンジニアを採用するなどケタが違う。同国では情報システムのプロがCIO、CDO(最高デジタル責任者)、CTO(最高技術責任者)といった肩書で業界の垣根を越えて移籍するのが一般的。例えば米ホテル大手マリオット・インターナショナルのグローバルCIO兼CDO、ジム・スコールフィールド氏はコカ・コーラ、ナイキ、メルクを渡り歩いてきたDX請負人だ。

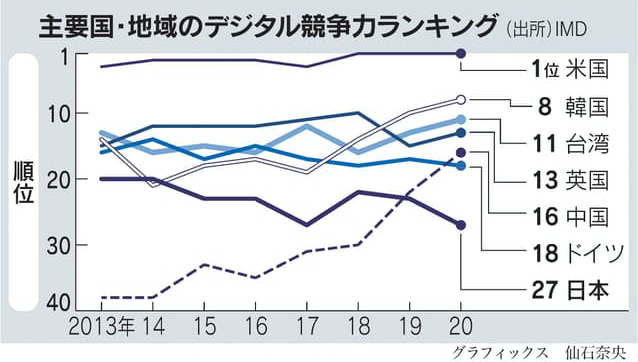

スイスのビジネススクールIMDが公表した世界63カ国・地域の20年のデジタル競争力ランキングで、日本の総合順位は27位だった。経営者ヒアリングなどで主観が入るとはいえ、「デジタルやテクノロジーのスキル」は62位、「ビッグデータの活用」「企業の俊敏性」に至っては63位という惨状だ。ユーザー企業もシステム業界もDXをめぐるグローバル競争の荒波に沈みかねない。

多重下請け、低賃金の温床

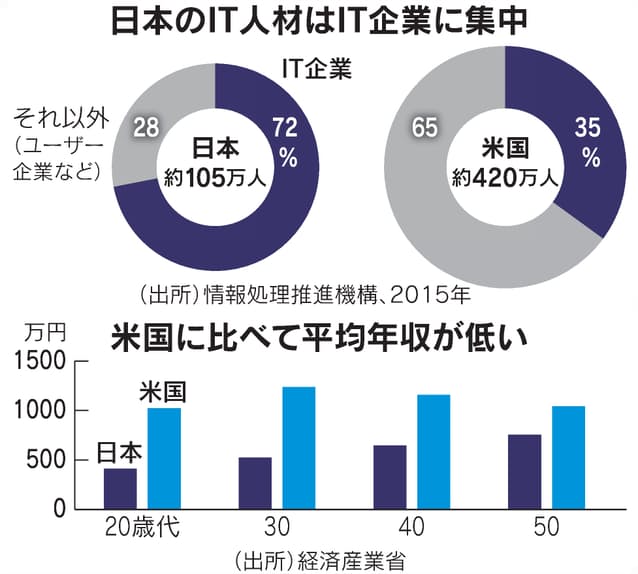

DXを支えるデジタル人材の待遇は日米で大きな開きがある。30代エンジニアの年収は日本が526万円なのに対し、米国は1238万円。ユーザー企業のシステム開発を元請けのシステムインテグレーターが受注して下請け、孫請けに業務を回す業界構造が格差の一因になっている。

2015年の日米調査では、日本のIT人材のうちユーザー企業などに在籍しているのは28%と米国を大きく下回った。経産省によると、現在もこの構造に大きな変化はない。元請けの管理下で実際のプログラミング作業を進めるのは2次、3次の下請けだ。多重下請け構造の底辺に近づくほど中間マージンが抜かれて低賃金に甘んじなくてはならない。

米国ではセールスフォース・ドットコム、アドビなど汎用パッケージソフトの企業が多い。足元ではクラウドサービスに事業の幅を広げており、ユーザー企業は定型サービスを使いながら効率よくDXを進める。多重下請け構造は発生しにくく、スキルのあるIT人材は高給で業界を渡り歩く。

個別にシステムを作り込む受託開発型の日本では、優秀な人材は能力に応じた報酬が得られるITコンサルティング会社や外資系のユーザー企業に集まる傾向がある。人材獲得で出遅れた日本企業は新卒採用の段階から横並びでない職種別の賃金体系を導入したり、DX人材のための受け皿会社を設立したりするなど、人事制度改革に取り組む必要がある。

(DXエディター 杜師康佑)

2025年の崖

日本企業の独自仕様のITシステムは改修を重ねて複雑になり、全貌を知る人材が乏しい「ブラックボックス」になりつつある。老朽化によるハードの故障、性能や容量の不足、ソフトの不具合、セキュリティーの穴などに起因する経済損失が急増し、2025年に最大で年12兆円にのぼる――経産省はこう試算して「崖」に警鐘を鳴らしてきた。

しかし、企業の危機意識は薄い。同省などの調査によると、コロナ下の20年時点でさえ、9割以上の企業はDXに未着手か、一部の部門でしか実施していない。

DXの専門家からは「日本は組織の縦割りの考えが根深い。意思決定の仕組みを見直す必要がある」(デロイトトーマツグループの伊藤尚志パートナー)との声が出ている。