よく分かるスマホ保険証

薬・診察履歴をデータ管理、15歳未満使えず

<< Return to Main

-

Nikkei Online, 2025年10月4日 5:00

スマートフォンを健康保険証として利用する「スマホ保険証」の運用が始まった。患者が同意すれば過去の診察や処方された薬などの情報が医師や薬剤師に提供され、患者が適切な治療を受けられる。もっとも現時点で対応しているのは全国の医療機関と薬局の2割にとどまるとみられる。利用法や注意点をまとめた。

・紙の保険証しかない人はどうなる?

・子どもも使える?

(1)どうしたら利用できる?

東京都千代田区の東京クリニックは9月下旬、受付にスマホ保険証の読み取り機器を設置した。職員は「利用はまだ数件だが、これから徐々に増えるのではないか」と話す。

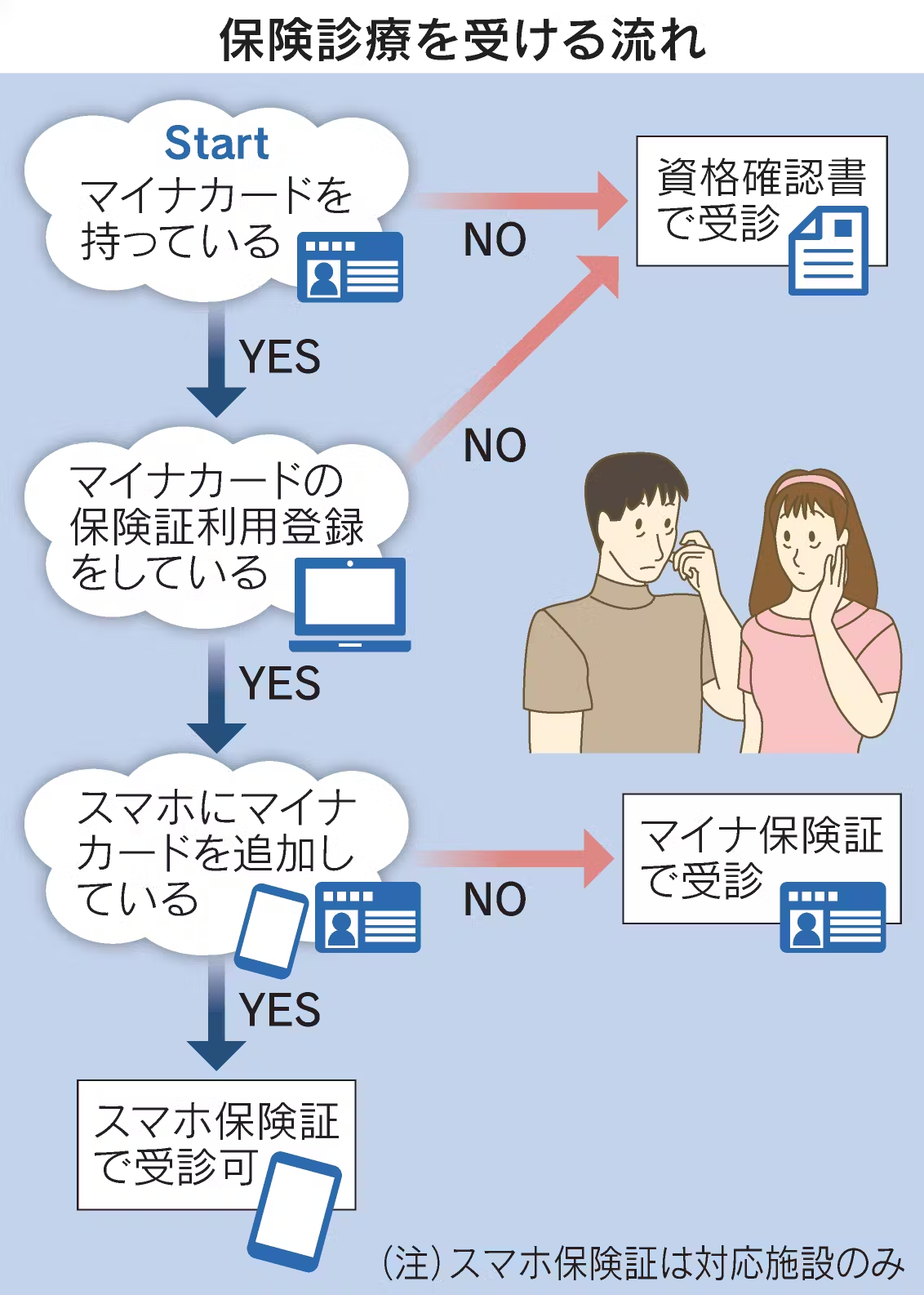

スマホを保険証として使うのは難しくない。まず専用サイトの「マイナポータル」やセブン銀行のATMなどでマイナンバーカードを健康保険証登録してあるのが前提だ。その上でマイナポータルの最新版のアプリを使ってスマホに搭載する。

米グーグルの「アンドロイド」端末、米アップルのiPhoneともに対応しているが古い機種などは対象外なので注意が必要だ。

これまでの紙やプラスチック製の保険証にはないメリットがある。本人の同意を前提に、過去の診察や薬の処方などのデータが医師や薬剤師らに提供される。初めて受診する施設でも適切な治療を受けやすい。マイナ保険証だけでも可能だが、スマホに搭載してあればカードを持ち歩かなくて済む。

医療費の自己負担に上限を設ける高額療養費制度を事前の手続きなしで利用できる。確定申告で医療費控除を申告する場合も、国税電子申告・納税システム(e-Tax)とマイナポータルを連携させてデータを自動入力できる。領収書を管理する手間が省ける。

スマホ保険証が使える施設は、厚生労働省の推計では4万7000ほどに過ぎない。厚労省のホームページで対応医療機関・薬局を確認できる。医療機関側が未対応だった場合は、マイナカードなどの提示が必要となる。

(2)紙の保険証しかない人はどうなる?

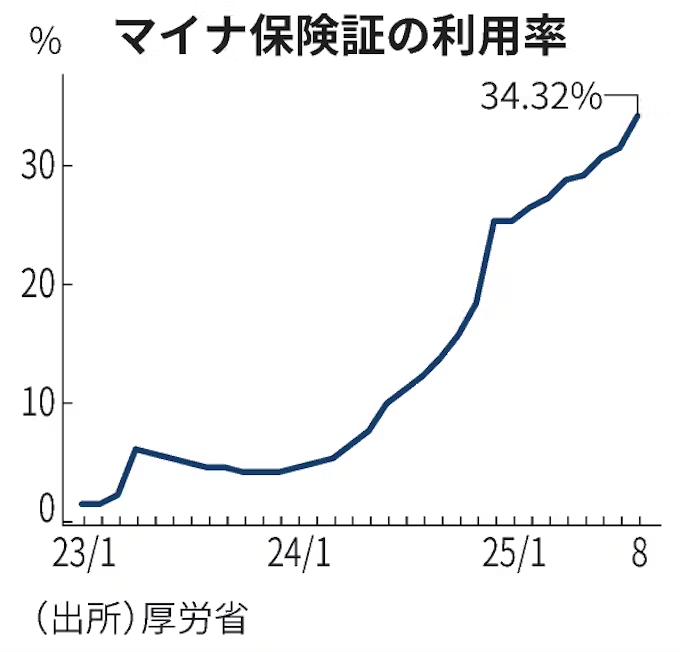

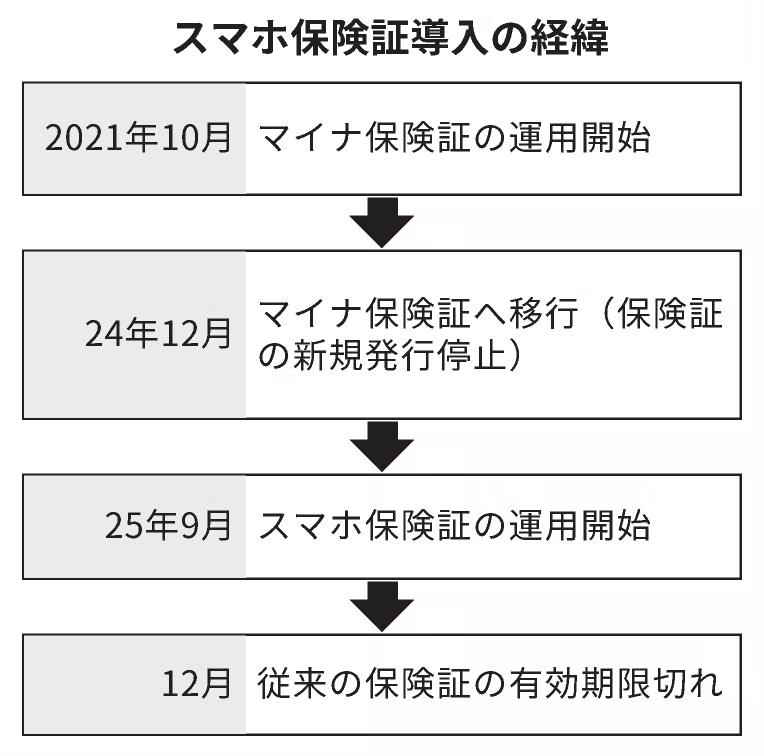

政府は2024年12月に従来型の保険証の新規発行をやめ、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行した。外来は全国約22万の医療機関・薬局のほとんどが対応済みだ。救急や訪問看護でも利用できる。マイナ保険証の利用率は8月時点で34.32%と前年同月の2.8倍に伸びた。

実は記者(24)はマイナカードを持っていない。マイナポイントがもらえるキャンペーンの期間に申請しそびれ、そのままになっている。

従来型の健康保険証は12月1日で有効期限を迎える。期限切れの保険証を窓口で提示したとしても、26年3月までは保険診療を受けられる。厚労省が6月、期限切れに気づかない患者が増えるとみて暫定的な対応として都道府県に通知した。病院などが保険証の番号をもとに医療保険に加入していることを確認できるのが前提となる。

その後も「資格確認書」を示せば今まで通り保険診療を受けられる。主に75歳以上が入る後期高齢者医療制度の対象者には、マイナ保険証の有無にかかわらず26年7月までは資格確認書を配る。障害のある人らは加入する健保などに申請すれば入手できる。資格確認書の有効期限は医療保険を運営する各保険者が設定する。

(3)子どもも使える?

1台のスマホにつき、マイナカードは1人分しか登録できない。機種変更して新しい端末にカードを登録すると古い端末では使えなくなる。親のスマホに子どものマイナ保険証を追加することもできない。子どもが自分のスマホに登録することはできるが、15歳未満は原則利用できない。

マイナカードの有効期限にも注意が必要だ。カード自体の有効期限は発行から10年、発行時に18歳未満の場合などは5年としている。ICチップに搭載された電子証明書も有効期限があり、5年ごとの更新が必要となる。

電子証明書の有効期限まで3カ月を切ると、マイナカードに関連するシステムなどを運営する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が案内を送る。医療機関にある顔認証付きカードリーダーでも更新を呼びかける。自治体の窓口に出向く必要がある。

有効期限が切れた後も3カ月は保険証としては利用できるが、診察や薬の処方データを医師などに提供できない。コンビニでの住民票の交付など、保険証以外のマイナカードの機能も使えない。メリットを活用するには忘れず更新することが大切だ。

(田口迪弥)