ノーベル生理学・医学賞に本庶氏 免疫の仕組み解明

-

Nikkei Online, 2018/10/1 18:36

スウェーデンのカロリンスカ研究所は1日、2018年のノーベル生理学・医学賞を、京都大学の本庶佑特別教授(76)と米テキサス大学のジェームズ・アリソン博士に授与すると発表した。本庶氏は人の体を守る免疫の新しい仕組みを突き止め、免疫療法の発展に貢献。様々ながんで効果が出る新薬の実現につながった。リウマチなどの病気の治療を目指した研究も進んでおり、幅広い病気の治療で貢献すると期待される。

日本のノーベル賞受賞者は16年の東京工業大学の大隅良典栄誉教授に続き26人目(米国籍を含む)。生理学・医学賞は計5人となった。

授賞理由は「免疫抑制の阻害によるがん治療法の発見」。

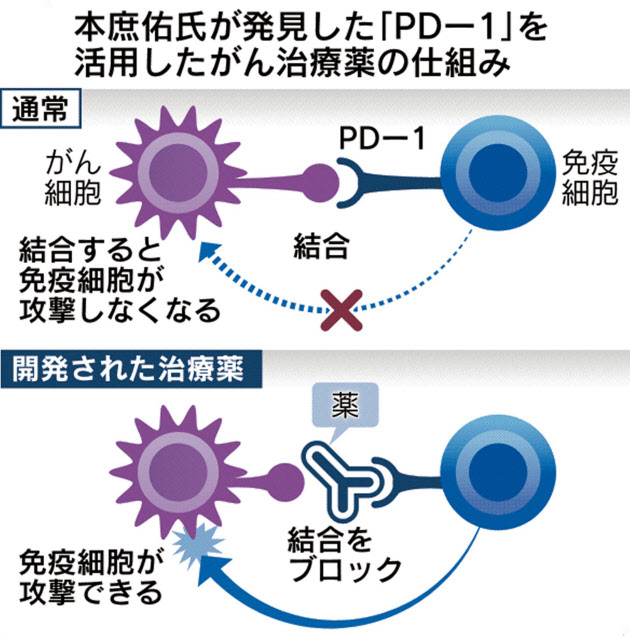

本庶氏が発見したのは、がん細胞が免疫を働かないようにして、がん細胞の身を守る仕組みだ。1992年に免疫細胞であるT細胞の表面で「PD―1」というたんぱく質(受容体)を発見。98年に免疫の働きに深く関わることを突き止めた。

PD―1にはT細胞の働きを調整するスイッチのような役割があり、がん細胞はPD―1に働きかけてブレーキをかけ、免疫からの攻撃を巧みにかわし正常な細胞をたたいていた。

この仕組みを生かした治療薬が、小野薬品工業と米製薬大手ブリストル・マイヤーズスクイブ(BMS)が共同開発した「オプジーボ」(一般名ニボルマブ)だ。

2010年代半ばから販売が始まった。難治性がんの悪性黒色腫(メラノーマ)や肺がんの治療薬として使われ、多くの患者に光明をもたらしている。

治療薬はがん細胞がPD―1にブレーキをかけるのを阻害してT細胞が働けるようにし、がん細胞をやっつける。「免疫チェックポイント阻害薬」と呼ばれ、がん細胞を直接たたくのではなくブレーキを外して免疫細胞で攻撃する。副作用が少なく効果が高いとされる。同治療薬の開発には世界中の製薬企業が乗りだし、抗がん剤研究の新しいトレンドになっている。

小野薬はPD―1の特許を京大と共同で出願するなど、開発当初から共同研究を続けた。20年以上にわたる京大と小野薬の二人三脚といえる産学連携が新しいがん治療薬として実を結んだ。

授賞式は12月10日にストックホルムで開く。賞金は900万クローナ(約1億1500万円)。2氏で分け合う。

がん免疫療法「第4の道」 手術・投薬・放射線に続き

-

Nikkei Online, 2018/10/2 0:19

ノーベル生理学・医学賞受賞が決まった京都大学の本庶佑特別教授らは、従来のがん治療の常識を一変させた。体を守る免疫を強めてがんを倒すのではなく、がんが身を守る仕組みを突き止め、これを逆手に取って治療につなげる戦略を実現した。手術や投薬、放射線治療に続く第4のがん治療法の普及に道を開いた。

1日の会見で本庶氏は免疫を抑えていたたんぱく質「PD―1」の発見について、「(当初は)がんに関連するとは思わなかった。幸運だった」と振り返った。

がん免疫療法は、ウイルスや細菌などの病原体から身を守る免疫の仕組みを利用し、がん細胞を攻撃する。本庶氏らは、がん細胞が免疫から身を守る仕組みを見つけ、その防御を無くす新たな治療法につなげた。

これは従来の常識を覆すものだった。免疫の仕組みを使ってがんを治療する試みは古く、研究の歴史は100年を超す。19世紀末に、がん患者に病原体を感染させて免疫の仕組みを活性化させる方法を米国の医師が試みたのが最初期の治療法だ。だが危険性が高く、十分な効果は得られなかった。

その後も免疫を活性化する試みが続いた。1960年代以降、結核予防ワクチンのBCGを使う治療法や、結核菌の成分を使う丸山ワクチンが登場。その後、ペプチドというたんぱく質の断片を使うがんワクチンなどの多くの手法が試みられた。だが科学的に有効性が確かめられたものはほとんどなかった。

インタビューに答える京都大学の本庶佑特別教授

(1日午後、京都市左京区)

状況が一変したのは、1990年代に入ってからだ。本庶特別教授や共同受賞するジェームズ・アリソン米テキサス大学教授らが、がんが免疫から身を守る仕組みを見つけた。アリソン教授は免疫細胞の表面にあるPD―1とは別のスイッチ役のたんぱく質が免疫を抑えることを90年代半ばに報告。抗がん剤の実用化でも先んじた。

これらの発見をもとに開発された「免疫チェックポイント阻害薬」が登場。本庶氏が見つけた「PD―1」を応用して開発されたのが「オプジーボ」(一般名ニボルマブ)だ。

従来の抗がん剤や手術では治せないような末期のがん患者でも高い効果を示した。ついにがん免疫療法は、がんの治療法として外科手術、抗がん剤、放射線に次ぐ「第4のがん治療法」といわれるまでになった。

免疫チェックポイント阻害薬には多くの製薬企業が参入し、新しい抗がん剤の一大ブームになった。ただ、この薬でも効く患者は2~3割に限られる。本庶氏は「(効果を)見分ける目印を今後見つけたい」と話した。

「本庶先生は大変厳しい方。常々『ナンバーワンではなくオンリーワンを目指せ』と言われた。誰もやっていない究極的なオリジナリティーを求められた」。当時、本庶氏の研究室の助手でPD―1の発見で実験を担当した石田靖雅氏(現・奈良先端科学技術大学院大学准教授)は振り返る。石田氏は本庶氏の指導を受けながら、免疫細胞から新しい遺伝子を探す実験をして、PD―1の遺伝子をみつけた。

免疫細胞の死と関係するとみられたことから、遺伝子の名前を「プログラムド・セルデス(PD)―1」と名付けた。99年に発表した論文で、PD―1を働かないようにしたマウスの免疫が正常に働かなくなるということを報告し、注目を集めた。これを契機に論文の引用が急増し、抗がん剤としての応用に道が開けた。

ノーベル賞の選考では発明や発見の先見性を重視するが、今回、本庶氏が受賞者に選ばれたのは治療薬としての効果も考慮したとみられる。

ノーベル賞の本庶氏と小野薬、オプジーボに22年の執念

-

Nikkei Online, 2018/10/2 10:38

京都大の本庶佑特別教授が1日、ノーベル生理学・医学賞を受賞することが決まった。小野薬品工業は本庶特別教授らの研究チームの成果を基にがん免疫薬「オプジーボ」を創製した。「革新薬」と称されることもあるオプジーボが生み出された裏には本庶氏と、抗がん剤では「素人」ともいえる小野薬品が、苦しみながらタッグを組み続けた長い歴史がある。

京都大の本庶佑特別教授

オプジーボはがん治療の現場を全く新しい領域に引き上げたとされる。エーザイのアルツハイマー病治療薬「アリセプト」や三共(現第一三共)の高脂血症治療薬「メバロチン」などに続き、十数年ぶりに日本で生み出された革新的な新薬だ。しかし実用化への道のりは簡単ではなかった。

■ 苦難の歴史

本庶特別教授らの研究チームが、免疫が効き過ぎないようにする役割のたんぱく質「PD―1」を発見したのは1992年。当初は細胞死(アポトーシス)に関わる分子として評価されたが、その本当の仕組みが分かったのは99年。分子の発見からその解明まで、およそ7年の歳月を要した。

それでも標的の仕組みが判明すれば、あとはその分子の働きを妨げればいい。しかし研究から実際の製品化に必要な臨床試験(治験)までが、また苦難の歴史だった。

小野薬品の強みは化学合成技術だが、PD―1は「低分子」と呼ばれる従来型の技術では働きを十分に止めることができない。同社が突破口として考えたのは「抗体医薬」というバイオ医薬品技術への応用だった。

しかし小野薬品に抗体医薬品に関する技術の蓄積もなければ特許もない。すでに開発ノウハウを持つ大手製薬会社に共同研究を持ちかけたが「免疫治療なんか無理に決まっている」「小野薬品は頭がおかしいんじゃないか」。国内外のあらゆる製薬企業に声をかけては、断られ続けた。

■ 常識外れの治療法

当時のがん治療の「常識」では、まず手術でがん細胞を切り取る。そして放射線を当て、最後に「劇物」を核とする抗がん剤で延命する手法がとられていた。免疫でがんを治す方法はがん専門家から「事実上、不可能」とみられていたからだ。もちろんワクチンや免疫細胞の培養など様々な免疫療法はあったが「免疫療法は効果が弱い」と医師、製薬会社ともに否定的。医療業界の反応は冷ややかだった。

本庶氏の研究成果から生み出された

がん免疫治療薬「オプジーボ」

しかも小野薬品はがん治療薬の開発ノウハウを持たない「素人企業」だ。手を組もうというパートナーは、なかなか現れなかった。本庶特別教授からは「なぜ治験に進まないのか」と厳しい指摘もあったという。そこからが長い戦いだった。

「実際、05年までは半分は無理という気持ちもあった」。90年ごろに本庶特別教授の研究室に出向し、2000年ごろからは企業側の開発部隊の指揮をとった小野薬品の柴山史朗・免疫研究センター長は振り返る。

それでも本庶特別教授が発見、解明した分子を何とか実用化したいと考えた小野薬品はあきらめなかった。

■ ようやく見えた光

共同開発先を探して米国まで渡り、数年の時を経て、ようやく光が差した。米国のバイオスタートアップ、メダレックス(現ブリストル・マイヤーズスクイブ、BMS)が共同開発に名のりを挙げたのだ。

メダレックスは同じ免疫薬「CTLA―4」(現ヤーボイ)を開発するスタートアップで、抗体医薬の技術に強みを持つ。念願の臨床試験(治験)は06年に始まった。同社と小野薬品の出会いが、がん治療に「革命」を起こす起爆剤となった。

一般的な抗がん剤は、がんの増殖を抑える仕組みだ。数年で耐性ができ、結局は延命効果しかない。しかしオプジーボは治療を受けた末期患者のがん細胞が縮小し、しかも何年も効果が持続することが分かってきた。

そしてオプジーボとヤーボイを一緒に患者へ投与した治験の結果が、13年に米科学誌サイエンス誌が選ぶ科学十大ニュースのトップ「ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。

このことが免疫の治療効果を全世界に知らしめた最大の転機となった。14年7月には世界に先駆けて日本で、人間が持っている免疫力でがんを治療する「オプジーボ」が承認された。瞬く間に世界中に広がり、がん治療に革命が起きた。

小野薬品工業などが開発した「オプジーボ」は、

がん治療の選択肢を増やした

PD―1の発見から治験まで15年、実用化までおよそ22年が必要だった。創薬の成功確率は3万分の1で、1つの薬ができるまでに2千億円近くかかるといわれる。製薬会社は標的の発見から創薬までに長い時間と莫大な研究開発費を投じ続けなければならない。

オプジーボの成功は、本庶特別教授の研究をどこまでも信じ、しかも莫大な研究開発費をかけてタッグを組み続けた小野薬品の勝利だったともいえるだろう。

■ 小野薬と京大の絆

小野薬品と京都大学との共同研究の歴史は長く1960年代にさかのぼる。小野薬品が世界に先駆けて医薬品化に成功した体内物質「プロスタグランジン」だ。プロスタグランジンは血管を広げて血圧を下げるなど、様々な生理作用を持つことで知られていた。

しかし海外を含めて化合物として合成することに成功した企業は、関西の中堅製薬にすぎない小野薬品だった。74年に陣痛誘発剤としていち早く実用化したが、その影には15年12月に亡くなった早石修・京大名誉教授の協力があった。

実は本庶特別教授も早石氏の研究室で学んだ門下生の一人だ。関西の中堅製薬がプロスタグランジン、オプジーボという2つの世界的な大ヒット薬を生み出した背景には、いずれも京都大学の支援があった。

関西に地盤を置く企業とアカデミアの密接な共同研究の長い歴史。これこそがイノベーションを生み出す土壌となっていることは間違いない。

(企業報道部 高田倫志)

「がん克服できる時代来る」 ノーベル賞の本庶さんが講演

-

Nikkei Online, 2018/10/5 21:54更新

ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった京都大の本庶佑特別教授(76)は5日、愛知県豊明市の藤田保健衛生大で講演し、学生や教職員ら約2千人を前に「21世紀はがんを克服できる時代が来るだろう」と話した。

講演する京都大学の本庶佑特別教授(5日、愛知県豊明市)

講演後の記者会見では、「研究者は他人の言うことを聞かなくても叱られない楽しい商売」と学生に研究を続けるよう呼びかけた。自身の研究が基となったがん免疫薬「オプジーボ」の特許料やノーベル賞の賞金などを使い、若手研究者を支援する基金を立ち上げる考えを改めて表明。企業の支援も得て、規模は「数百億円から1千億円」を目指すとした。

「驚異の免疫力」と題した講演では、がんをたたく免疫機能を抑えるように働くたんぱく質「PD―1」発見の経緯や、多くの研究者の苦労を紹介。死生観にも言及し「できればゴルフ場でナイスショットを打った後に死にたい」と話して会場の笑いを誘い、「一人ひとりがどう死にたいか考えないといけない」と訴えた。

講演を聴いた医学部の女子学生(20)は「とても励みになる。自分は臨床医として多くの人の命を救いたい」と話した。