ソニーXperiaの不具合回収「リスク評価甘かった」

再発防止へ総点検

Nikkei Online, 2025年10月20日 5:00

ソニーグループ傘下のソニーのスマートフォン「Xperia(エクスペリア)」に今夏起きた旗艦モデルの回収騒動が影を落としている。不具合が起き、一部の消費者は他社製品へ乗り換えた。消費者の信頼を取り戻そうと工程を総点検し、生産管理の強化に奔走している。

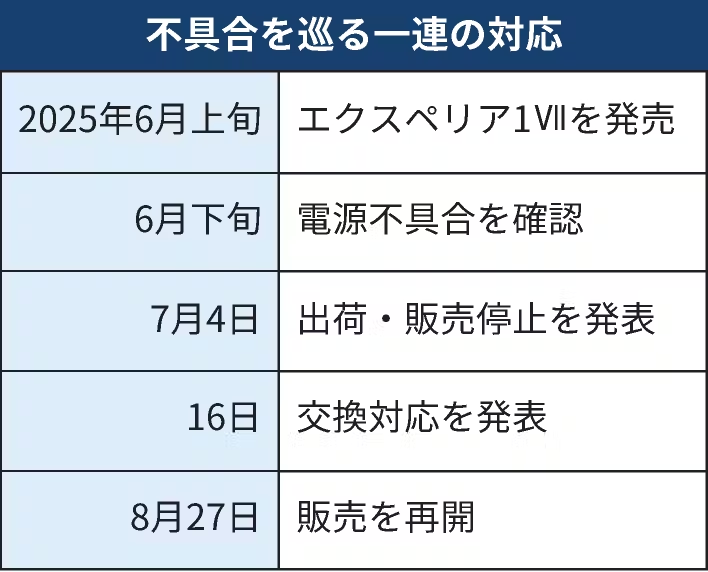

旗艦モデル「エクスペリア1Ⅶ」は6月上旬に発売し、24年モデルを上回る売れ行きだった。しかし、6月下旬に使用中に電源が落ちたり意図せず再起動したりするといった不具合が報告され始めた。 出荷停止を余儀なくされたのは発売から1カ月足らずの7月4日だった。

実はソニーのスマホの電源不具合は今回が初めてではない。過去のモデルでも同様の問題が指摘されたことがあるが、ソニーは個別に修理・交換などを対応をしてきた。大々的に商品回収を公表する事態に発展したのは初めてだ。

モバイルコミュニケーションズ事業部の大島正昭事業部長は「今までにないレベルでお客様にご迷惑をおかけしてしまった」と陳謝する。

日本だけでなく東南アジアや欧州でも交換対応した。ソニーは詳細な数量を開示していないが、相当数の対象者がいたという。

不具合の原因となったのは基板の製造工程での温湿度管理の不備だ。24年モデルから変更した製造工程について見直した管理基準が甘く、不具合を引き起こした。「変化の読み込みに甘さがあった。リスク評価は意識してきたつもりだったが、製造設計まで踏み込んでの評価が不十分だった」と大島氏は悔やむ。

ソニーは電源部分の問題を確認した時点で回収を決定。

さらに再発を防止するべく 2つの対策を実施した。

まずは製造工程の総点検だ。問題があった箇所だけでなく、基板に部品を載せる際に設計仕様と実際の工程が合致しているか、電源関係の機能を制御するソフトウエアの設定値に問題はないかなどを調べ、他に不具合がないことを確認した。

2つ目はリスク評価体制の強化だ。確認項目の明確化と検証を厳格にし、論理的に故障を予見できるFMEA(潜在的故障モード影響解析)の手法に材料の特性やばらつきの影響を加えた。スマホ以外の製品の担当部署も巻き込んだ管理体制をつくった。

今回不具合を起こした箇所だけでなく、他の部品を含む製品全体について継続的に確認する。下位モデルの「エクスペリア10」シリーズも対象とする。ソニーは「品質リスクに関して積極的に議論する体制ができつつある」と説明する。

販売再開後の出荷・販売動向についてソニーは「9月のSIMフリー端末販売は前年モデルの水準を上回っている」としている。10月17日午前時点でNTTドコモのオンラインストアでは人気色の「モスグリーン」は品切れだった。

それでも出荷停止による機会損失は小さくない。16日に東京郊外にある家電量販店の小型店舗を訪れるとエクスペリア1Ⅶは店頭に並べられておらず、10月に発売した廉価版の10Ⅶに入れ替わっていた。

別の都内の大型量販店では「好評発売中」の販促物と共に展示されていたが、店員に不具合の影響を聞くと「販売量は落ち着いた。(8月発売の)米グーグルの『Pixel(ピクセル)10 Pro』などに乗り換えた人がそれなりにいる」との答えが返ってきた。

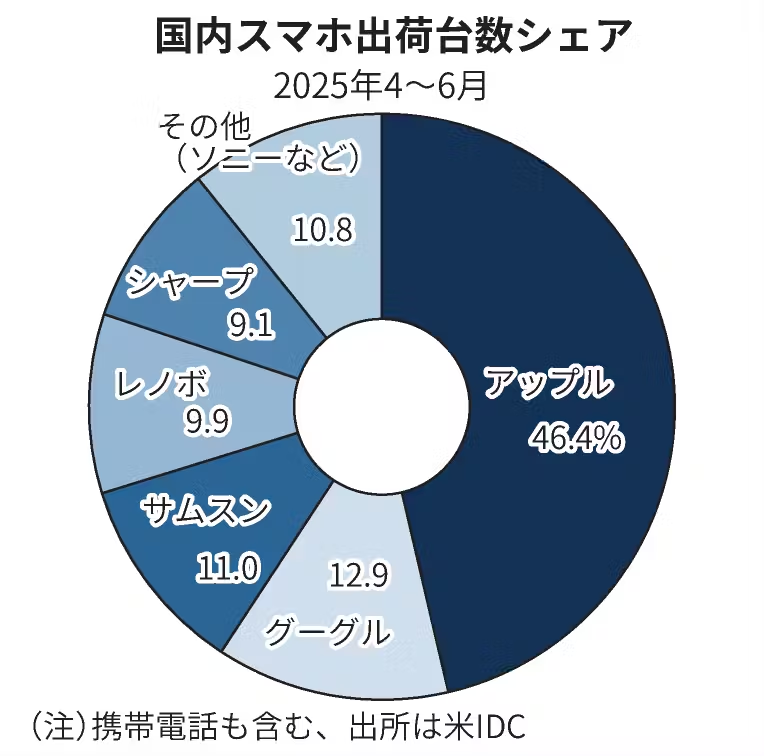

米IDCによると25年4〜6月期の国内スマホ出荷台数でソニーは上位5メーカーに含まれず「その他」の扱いになっている。24年以降、中価格帯の「エクスペリア5シリーズ」の新製品を販売していないことなども影響しているが、存在感の低下は顕著だ。

国内メーカーは相次いでスマホ事業から撤退した。ソニーはエンタメや自動車事業で不可欠な通信技術を磨く場としてスマートフォン事業を今後も継続する方針を明確にしている。ただ、これはエクスペリアを買う消費者には直接関係ない社内の事情だ。

大島氏は「買っていただけるお客様に寄り添う形で継続していきたい」と消費者本位を徹底する考えを示した。

(吉田啓悟)