ワクチン技術「mRNA」が開けた規制当局の重い扉

<< Return to Main

-

Nikkei Online, 2021年9月6日 4:00

南米のボリビアでは公共バスを会場

としたワクチン接種が進む=AP

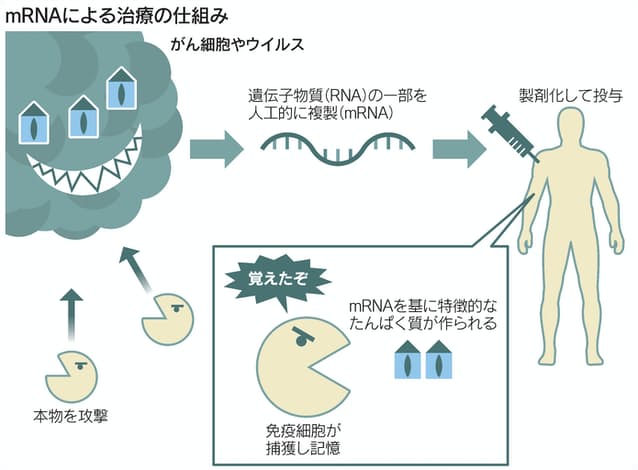

新型コロナウイルスのパンデミックが医薬品に与えた影響は大きく、メッセンジャーRNA(mRNA)など様々な新技術が登場した。研究機関からは最新の論文が公表され、企業は異例のスピードで医薬品を開発。さらに規制当局が「緊急許可」という形で早期実用化を後押しするなど研究と開発の歯車が勢いよく回る。世界で新たなイノベーションが次々と生まれる流れが出来つつあり、バイオ業界には大きな変革の波が押し寄せている。

コロナ対策で登場したmRNAワクチンは、これまで世界でも承認されたことのない初めての技術を使った医薬品の1つだ。コロナの遺伝子が特定されてから、わずか1カ月程度でワクチン候補の開発が可能でそのスピードに注目が集まったが、有効性も非常に高く、製薬業界では「mRNAの奇跡」と呼ばれるまで大成功した。

コロナイノベーションの代表例として、今や各国のバイオ企業がmRNAワクチンに取り組む。日本でも第一三共が国産ワクチンとして開発を急いでいるほか、凍結乾燥することで常温保存が可能なタイプやウイルスが変異しても効果がある万能型タイプなど、その画期性を競うようなワクチンの開発が世界各地で進んでいる。

遺伝子特定で早期作成

突如として医薬品の表舞台に登場したかに見えるmRNA技術だが、実は歴史は古く、道のりは平たんではなかった。概念は20年前から培われており、2005年のチクングニア熱、2013年のエボラ出血熱でも水面下でmRNAワクチンの開発が進んでいた。

これらの感染症は世界的な大流行になる前に収束したため、結局実用化されなかった。しかし独ビオンテック、米モデルナ、独キュアバックなど一部の企業は技術の優位性を信じ、インフルエンザウイルスやサイトメガロウイルスといった感染症向けワクチンの開発を進めており、その経験が今回のコロナ禍でも生きた格好だ。

モデルナは創業が2010年、ビオンテックは2008年。両社とも10年以上の期間をかけてmRNAの開発に取り組んでいるが、コロナワクチン以外の製品候補は第1段階、第2段階の治験にとどまる。製品候補のほとんどは研究レベルだった。

コロナワクチンとしての開発も臨床試験(治験)期間が短く、科学的には安全性や有効性も完全に証明されていない段階ともいえる。それでも各国当局は「緊急使用許可」という枠組みを使って医療現場での使用を認めた。緊急使用許可は非常時の場合は、仮承認という形で実用化を優先するいわば伝家の宝刀だ。

一般的に、使用実績のない医薬品技術は有効性が見込めても規制当局の評価は厳しい。予想外の副作用があるかなど、1回の治験に1~2年以上の観察期間を設けるほか、治験の全データの提出を企業に義務付けるため、3段階ある治験が終わるまで10年近い時間と費用が必要となる。安全性や有効性の審査に10年以上、長い場合は20年近くかかることもある。多くの専門家は「パンデミックがなければ、mRNAワクチンが登場するのはあと10年近くかかっただろう」(国内製薬会社)とみる。

その意味で今回のコロナがバイオ産業に与えた最も大きな影響は、技術革新のスピードというより規制当局の姿勢の変化といえる。米ファイザーと独ビオンテック、米モデルナのワクチンは開発から1年以内の短期間で承認された。企業側にとって狭き門とされてきた規制当局の門戸が大きく開かれた格好だ。

製薬大手からスタートアップまで各社が新技術の開発に積極的に動いているのは、こうした規制当局の動きを絶好の好機と考えているためだ。平常時と比べ、医薬品の開発期間や治験期間は短くなり、開発コストもおさえることができる。また仮承認という形で実際に多くの人に使ってもらうことで、副作用についての新たなデータを積み重ね、次の医薬品開発にもつなげることができるからだ。

動くのは先進国だけではない。ロシアはこれまで、有効性のデータ不足、製造や品質の信頼性からワクチン市場で存在感を示せなかったが、今はワクチン外交で東欧をはじめ、中東やアフリカといった新興国で存在感を高めている。もともとロシアの防疫技術は高く、日本にポリオワクチンを提供した実績もある。しかし評価基準が欧米と違うほか、対外的にデータを公開することが少なく、諸外国へのワクチン輸出は限定的だった。

中国も医薬品に関しては国際的な信頼を得られてこなかったが、不活化ワクチンという従来型の開発に成功し、南米や中東、アフリカなどにワクチンを提供。ワクチン外交による政治的影響力を行使するだけでなく、今後は世界の医薬品市場に中国製を売り込んでいく思惑も透けて見える。

もちろんコロナパンデミックが収束した後は、新技術に対する規制当局の評価、ロシア製や中国製の医薬品に対する許容性は変化する可能性が高い。承認審査も再び厳格化されるだろう。しかし、コロナで大成功したmRNAのような「ゲームチェンジャー」を求める開発の機運は世界で高まっていくことは確実だ。

すでに海外のバイオスタートアップの中にはアイデアベースの技術を元に、資金を集めて実用化を急ごうとする動きも増えている。米国や欧州だけでなく、中国、ロシアなど主要な各国政府もそうした技術革新の動きを積極的に後押しする。

日本はどうか。厚生労働省などが所管する日本医療研究開発機構(AMED)が課題解決型の研究に助成金を出しているが、企業の医薬品開発を積極的に後押しする機運は乏しい。ワクチンの開発・普及で出遅れた反省を生かし、製薬会社への開発支援、スタートアップの育成を急がなければ、世界で加速する技術革新の波に取り残されていく可能性もあるだろう。

(先端医療エディター 高田倫志)

[日経ヴェリタス2021年9月5日号より抜粋]