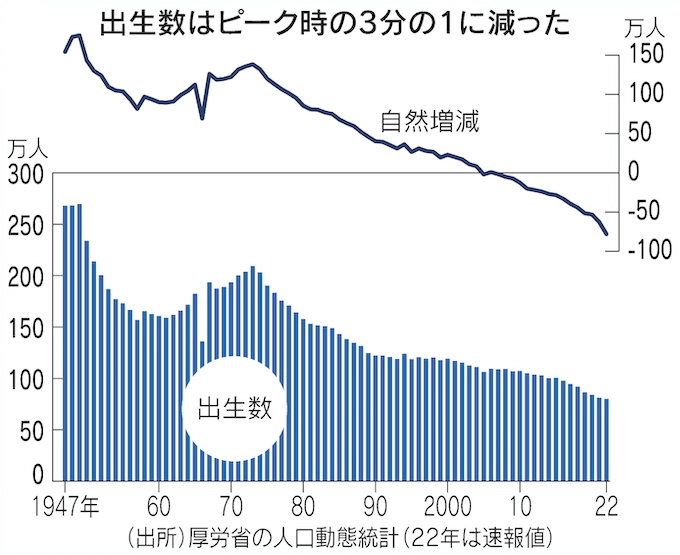

22年の出生数、初の80万人割れ 想定より11年早く

Nikkei Online, 2023年2月28日 18:07更新

厚生労働省は28日、2022年の出生数(速報値)が前年比5.1%減の79万9728人だったと発表した。80万人割れは比較可能な1899年以降で初めて。国の推計より11年早い。出産期にあたる世代の減少に加え、新型コロナウイルスの感染拡大で結婚や妊娠・出産をためらう人が増えた。若い世代の経済不安を和らげ、出産に前向きになれる社会に変える必要がある。

出生数は7年連続で過去最少を更新した。22年の出生数は19年の89.9万人より10万人少ない。出生数が最も多かった1949年の269.6万人に比べると、22年は3割に満たない。

急速な出生減の主因はコロナ禍での結婚の減少だ。19年に60万組を超えていた婚姻数が20年に53.7万組、21年に51.4万組に減り、22年も51万9823組にとどまった。日本では結婚数がその後の出生数に直結する傾向があり、影響が色濃く出た。コロナ下の経済の混乱も妊娠・出産をためらう要因となった。

行動制限などは和らいだものの出生数が反転する兆しは見えない。22年の出生数を月ごとに見ると12月は前年同月に比べて6.8%減った。減少率は4カ月続けて拡大している。年間の減少率も22年は5.1%で、21年の3.4%減より大きい。

人口の動きは日本経済の成長力や社会保障の持続性を左右する。国立社会保障・人口問題研究所が17年に公表した最新の推計では、基本的なシナリオとされる出生中位の場合に出生数が80万人を下回るのは33年だった。実際には11年も前倒しとなった。低位では21年に77万人となって80万人を割る想定で、現状は最も悪いシナリオに近い。

人口減も加速している。死亡数は8.9%増の158万2033人で過去最多を更新した。新型コロナによる死亡が影響した可能性がある。出生から死亡を引いた自然減も78万2305人と過去最大だ。減少幅は21年より17万人ほど広がった。

今回の速報値は外国人による出産や死亡などを含む。日本人のみの出生数や合計特殊出生率は6月に公表予定だ。減少ペースをもとに、加藤勝信厚労相は2月に「77万人前後になるのではないか」との見方を示した。

日本の社会保障制度は持続可能性を問われる。高齢者自身の負担に加えて、現役世代が果たす役割が大きいためだ。年金や医療、介護など約130兆円の給付費の財源のうち、現役が多くを拠出する保険料は全体の半分以上を占める。出生が減れば、高齢者を支える将来世代が減る。保険料の引き上げなど一段の負担増が避けられなくなる。

欧米の多くの国はコロナ禍による出生減からすでに回復した。ドイツやフランス、ベルギーなど少子化対策が手厚い国は回復が早い傾向がある。

ドイツは21年の出生数が二十数年ぶりの高水準になった。男性の育児参加など子育てしやすい環境作りに取り組む。フランスは多子世帯の税優遇や育児休業中の賃金保障などで支援する。

岸田文雄首相は政権の最重要課題として次元の異なる少子化対策を掲げ、3月末をメドに具体策をまとめる。

短期的には出産・育児への支援充実が欠かせない。厚労省の調査によると、妻が35歳未満で理想の数の子どもを持たない夫婦の77.8%が「お金がかかりすぎる」ことを理由に挙げた。

京都大の柴田悠准教授は2月20日の政府会議で児童手当の増額や学費の軽減、保育の定員拡大などが必要と訴えた。即時に必要な政策に25年ごろまでに年間6.1兆円規模を投じる必要があるという。

(中村結、ダイバーシティエディター 天野由輝子)