能登半島地震、震源浅く激しい揺れ 規模は「阪神」超え

Nikkei Online, 2024年1月2日 23:00更新

能登半島地震は国内7回目となる震度7を観測した。激しい揺れの要因は浅い震源と、阪神大震災を上回る地震の規模だ。震度1以上の揺れは2日午後6時までに200回を超えた。政府の地震調査委員会は同日、地殻変動の状況などを踏まえ「一連の地震活動は当分続くと考えられる」との見解を公表した。

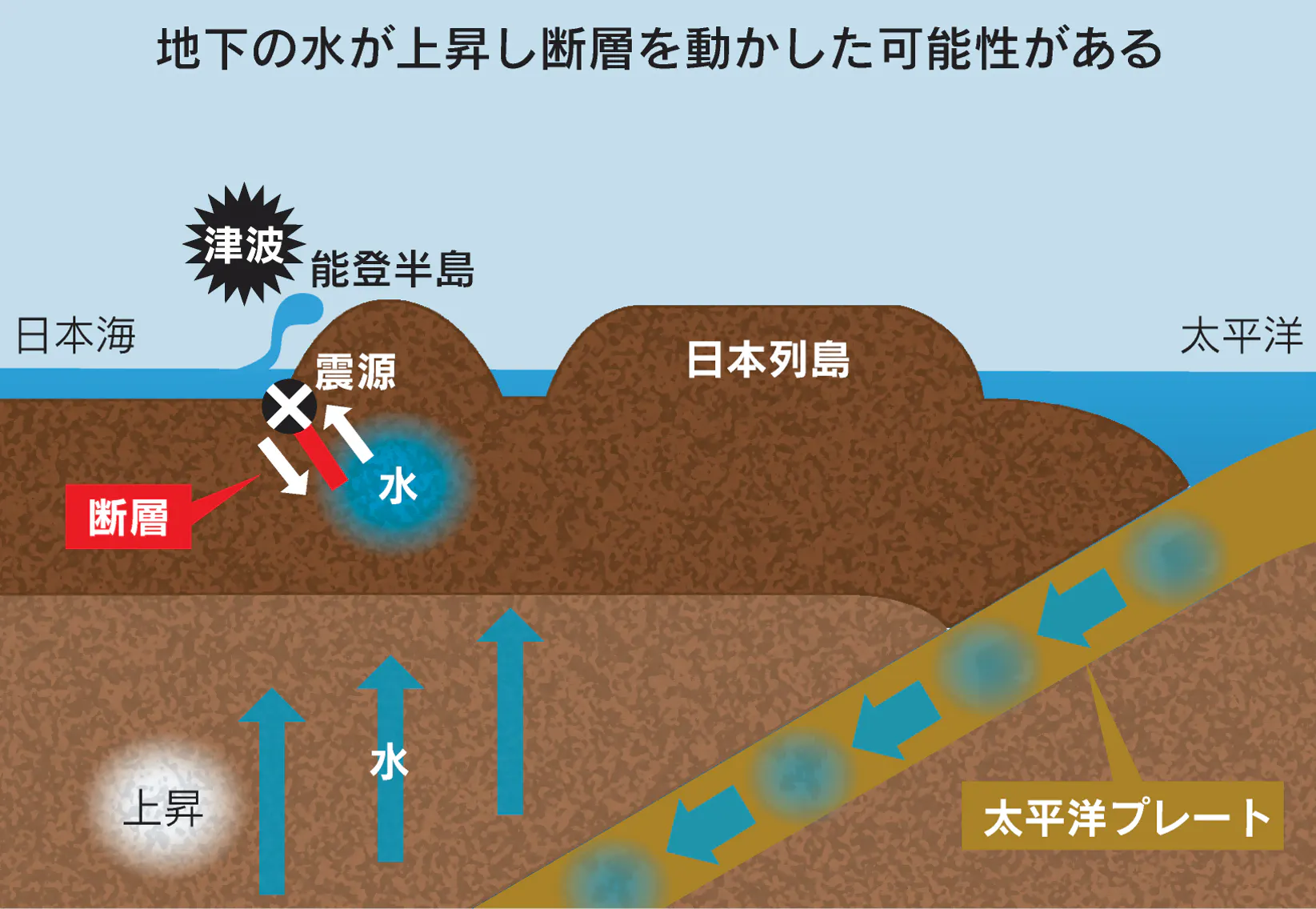

能登半島では2020年末から群発地震が続き、地震調査委は地下深くの水(流体)の関与を見方として示している。専門家は今回も同様の可能性を指摘する。

「震源が浅く、地震の規模も大きいことで激しい揺れが起きた」。1日の地震発生後の記者会見で気象庁担当者は説明した。

今回の地震は、地球の表面を覆う岩板(プレート)内部の大陸側で起きる「内陸型」。北西と南東方向から押す力が働き、断層が上下にずれる「逆断層」によって引き起こされた。

内陸型は震源が浅いことが多い。今回の震源は深さ16キロで、04年の新潟県中越地震(13キロ)、1995年の阪神大震災(16キロ)と同じように浅かった。震源が浅いと揺れが地表に伝わりやすいうえ、居住地に比較的近く、大きな被害を引き起こしやすい。

規模も大きかった。能登地方でのマグニチュード(M)7.6は記録が残る1885年以降で最も大きかった。マグニチュードが1大きくなると地震のエネルギーは32倍になる。今回の地震は阪神大震災(M7.3)の約2.8倍のエネルギーがあった計算になる。

震源の浅さと地震の規模が相まって、大きな揺れに結びついた。地震の瞬間的な揺れの激しさを示す加速度の単位「ガル」でみると、震度7を観測した石川県志賀町の揺れの最大加速度が2826ガルを記録。東日本大震災で震度7だった宮城県栗原市の2934ガルに匹敵する大きさだった。

大きな地震であったことは地殻変動のデータからもうかがえる。国土地理院は2日、輪島市で最大約4メートルの地表の隆起を観測したと発表した。水平方向では同市で基準点が西方向に約1.2メートル動いていた。

津波が広範囲に及んだのも今回の地震の特徴だ。

気象庁によると、今回の地震の活動領域は長さ約130キロメートル。直近3年間に能登地方で観測された地震の領域(30〜40キロ四方)と比べて「はるかに広がった」(気象庁)。東京大の加藤愛太郎教授(地震学)は「断層が大きく滑り、海底面付近のかなり浅いところまで破壊されたことで津波が発生した」と分析する。

震源の真上は陸地だったが、断層の動きが沖合まで広がったため、日本海側の多くの地点で津波が観測された。

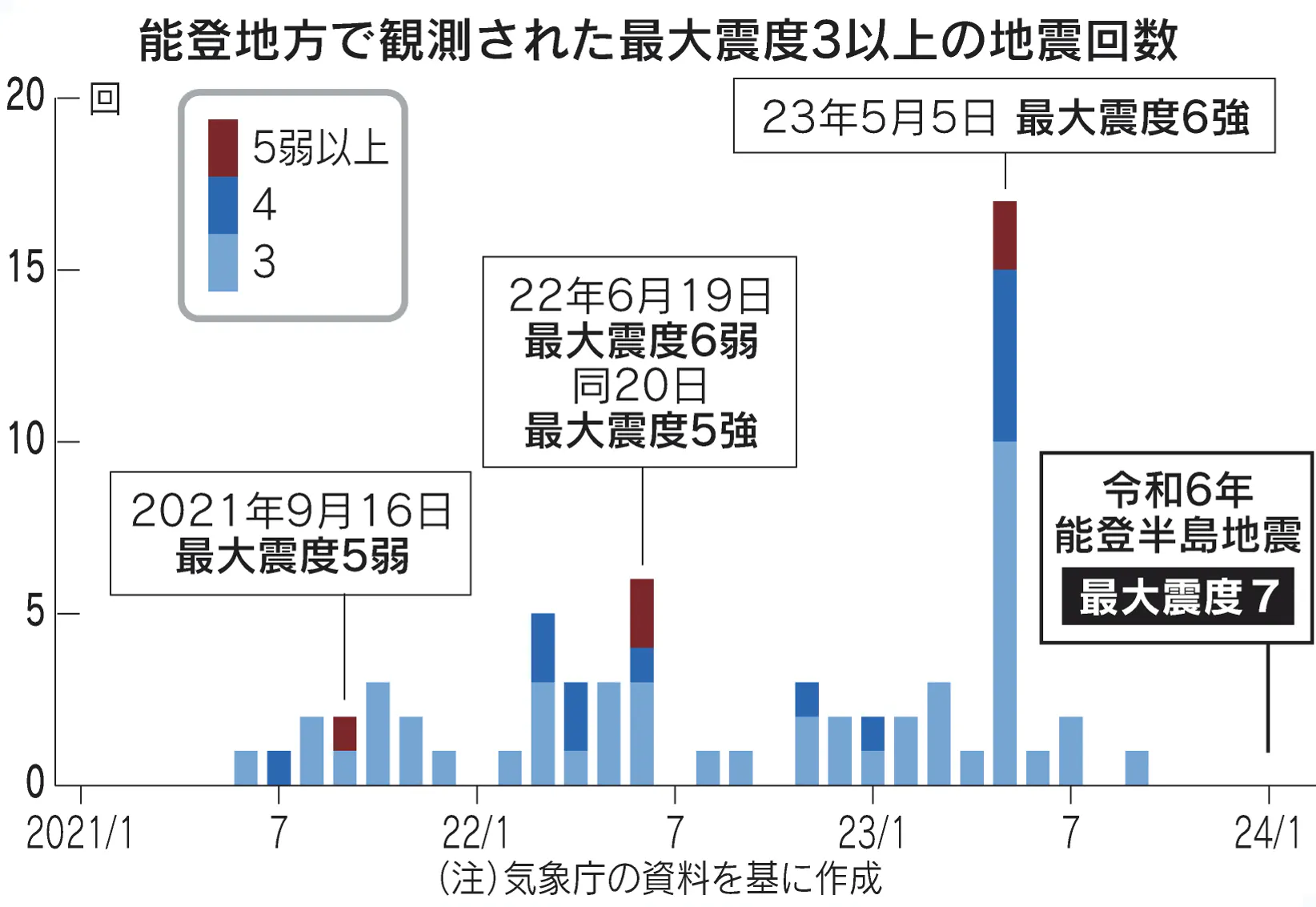

能登地方では20年以降、人的被害を伴う震度5強以上の地震が5回起きた。地震活動は特に20年12月から活発化し、震度1以上の地震が500回超確認された。地震調査委は23年5月に「活動は当分続くと考えられる」との評価をまとめ、国は防災対策の強化を呼びかけていた。

能登地方の地震メカニズムについて、調査委は地表面の隆起や震源の移動が確認されていることから、水のような地下の流体の移動が関係している可能性を指摘した。

東京工業大の中島淳一教授(地震学)は「地下の水が上昇して断層に入り、滑りやすくなったことで地震が発生した可能性が高い」と指摘する。地震波の分析では、深さ20〜30キロのところに水がたまっているといい、10〜15キロ付近まで上昇すると地震を起こす原因になるとみられる。

地下になぜ流体があるのかなど不明な点も少なくない。中島教授も「M7を超える群発地震は世界でも観測事例がほぼないのではないか」と話す。今後も比較的大きな地震が連続する可能性があるとみて警戒を呼びかける。

同庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震の恐れがあるとして注意を求めている。

加藤教授は「地震活動は依然として高いレベルにある。今回、流体が断層をすべりやすくして、より大きな破壊を起こした可能性があり、今後も引き続き大きな地震に注意が必要だ」と話している。