コメ作り「メガ農家」が支える

福井 100ha超続々、大型機で効率生産

Nikkei Online, 2025年9月5日 11:01

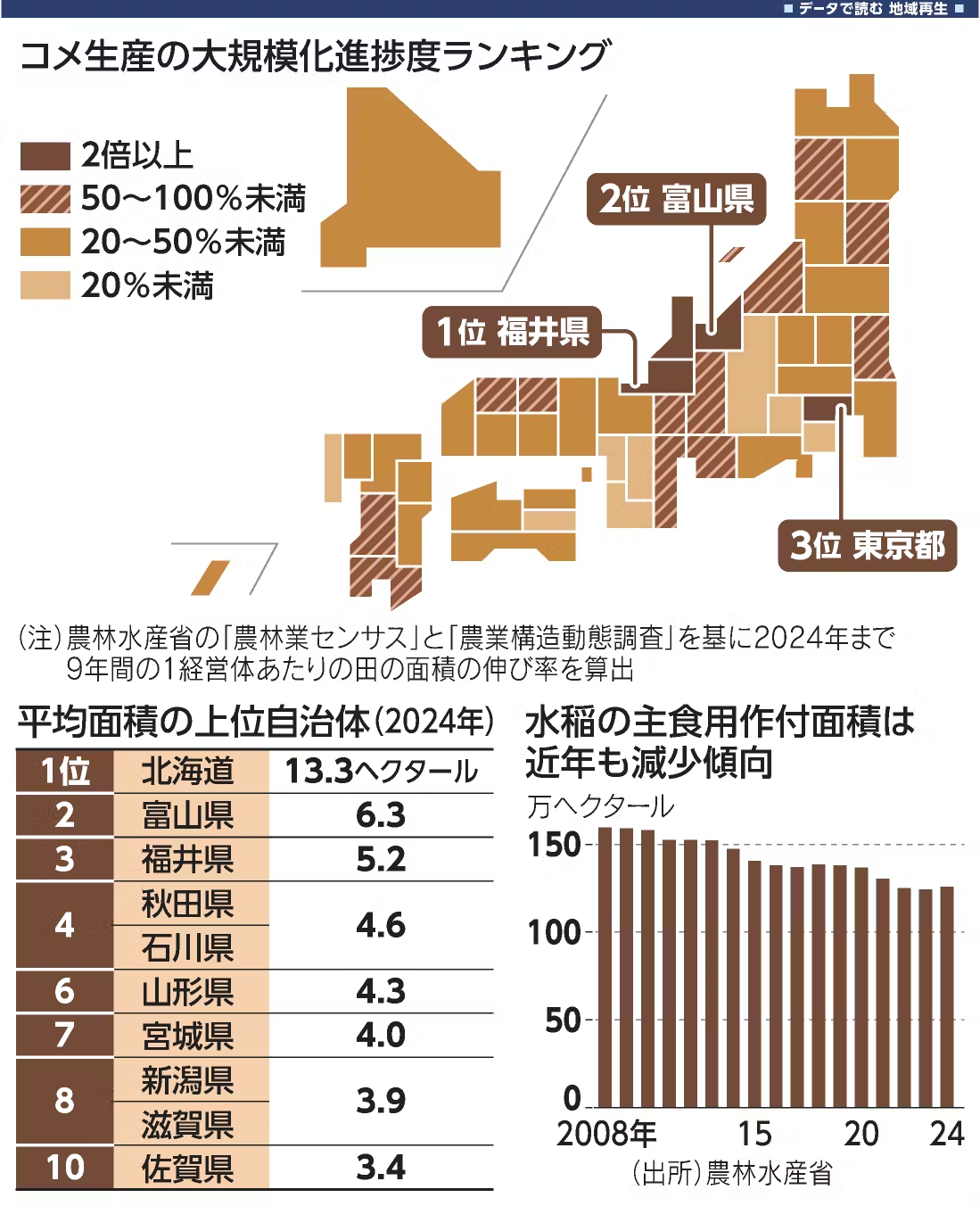

コメ生産者の大規模化が全国で進んでいる。農地の集約などを通じ、生産者1軒あたりの田の平均面積は2024年までの9年間で47%拡大した。福井県は2.4倍に広がり、100ヘクタール以上の「メガファーム」も増えた。大型機械の導入など生産の効率化につながり、政府が掲げる増産方針の行方にも影響しそうだ。

農林水産省の農林業センサス、農業構造動態調査を基に農家や農業法人を含む「農業経営体」が持つ田の平均面積を集計した。平均面積の増加率を大規模化の進捗度と捉え、都道府県別に比較した。

福井県は15年の2.2ヘクタールから24年は5.2ヘクタールに拡大し、進捗度が最も高かった。農家が農作業で協力し合う集落営農が盛んな土地柄を生かし、県が大規模化を後押しする農地整備に取り組んできた。

集落営農組織やプロ農家である「認定農業者」への農地集約が進み、平均面積の拡大につながった。県内のメガファームは24事業者と9年間で12倍に増えた。

スマート農業の普及を目指し、21年には農業共済組合と共同で全地球測位システム(GPS)の基地局を設置した。農業用として全国で初めて県内全域をカバーし、農機の自動運転などに活用する。担い手不足を補う一助としての役割も担う。

坂井市の田中農園は自動田植え機などを導入し、農業経験がなくても効率よく作業できる環境を整える。田中勇樹社長は「高性能農機に投資するためにも事業拡大は欠かせなかった」と話す。現在の面積は130ヘクタールと法人化した16年の2.6倍に拡大した。

(8月、福井県坂井市)

県の支援も受けながら、稲作の閑散期はネギやブロッコリーといった高収益作物も栽培する。入社3年目のモデル年収はおよそ500万円と大企業にも見劣りしない。

大規模経営が定着している北海道は伸び率こそ低いものの、平均面積13.3ヘクタールと他地域を大きく引き離す。新篠津村では田に直接種もみをまく直播方式の普及が進む。通常の田植えより作業負担が小さく、効率性は一段と高まる。

東川町は17年度から13年間の長期計画で生産の大規模化に取り組んでいる。8月にはコメを鮮度良く長期間保管できる「ひがしかわライスターミナル」を全面稼働した。施設内には輸出用に特化した精米工場を設けた。高い品質と低コストを両立できれば海外市場での競争力が高まる。

日本国内での持続可能なコメ作りには生産の効率化に加え、消費者の多様なニーズへの対応も不可欠だ。大規模化の進捗度が全国6位の滋賀県は経営規模の拡大と並行し、環境に配慮したコメ栽培の普及に取り組んでいる。

琵琶湖の水質を保全するため、県は化学肥料や化学合成農薬の使用量を大幅に抑えた作物を「環境こだわり農産物」として認証している。24年産米は水稲全体の44%が認証された。首都圏にも売り込む新品種「きらみずき」は全量が対象だ。県の担当者は「有機栽培は手間がかかるが、うまく取り組んでいる大規模農家もある」と話す。

主食用米の作付けは減少傾向が続いてきた。農業経営に詳しい北海道大学の東山寛教授は「政府のコメ増産方針で田んぼの拡大は一段と重要な課題になる」と指摘する。稲作農家の減少も踏まえ、大規模生産者への農地集約は不可避だとみる。

大規模化だけでは解決しない難題もある。近年は猛暑の日が増え「大規模な水田では水を十分確保できなくなる恐れもある」。水資源や担い手の確保を含め、持続可能なコメ作りへの課題は多い。

(スレヴィン大浜華、津兼大輝、加賀谷和樹、グラフィックス 佐藤季司)