「世界の50社」、 消える日本 マネーが10倍速変化迫る

<<Return to Main

Nikkei Online, 2023年3月13日 10:00

マスク着用の基準が緩み、コロナ禍は節目を迎えた。コロナ後の株式市場が映そうとしているのは、情け容赦のない企業や国の浮沈だ。米シリコンバレーバンク(SVB)の破綻を引き金とする金融ショックは、世界の投資家を一段と選別に駆り立てる。

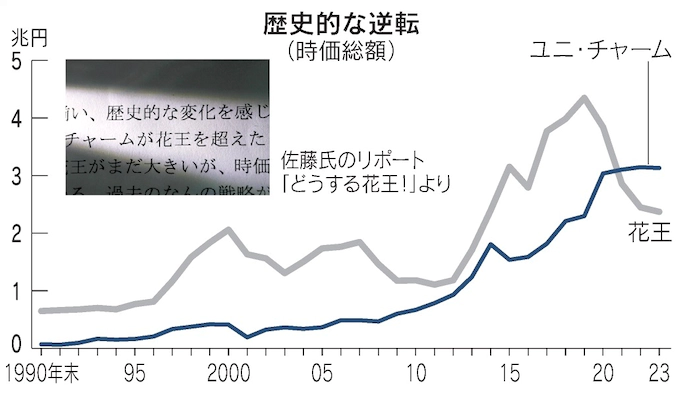

2020年以来のコロナ禍で、静かに進んだ覇者の交代がある。日用品の王者・花王が、株式時価総額でユニ・チャームに抜かれた。1990年代に10倍も差があった両社の上下関係は逆転した。

「歴史的な変化を感じた」。三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニアアナリスト、佐藤和佳子氏は先月、投資家向けリポートで逆転劇をこう評した。同氏の試算によれば、2022年12月期のコア営業利益もユニ・チャームが花王を初めて超えた。

明暗を分けた要因を、同氏は「日本の国力に対する読みとスピード感の違い」という。ユニ・チャームは、人口が減る国内を見切って新興国の市場を開拓した。海外売上高比率は6割を超える。花王の同比率はまだ5割以下だ。資本効率を重んじ、目先の投資負担が大きい大胆な対外M&A(合併・買収)に消極的と市場は見る。

「産業構造を根本から変える」

両社の差をあらわにしたのがコロナ・ウクライナ危機だった。供給網の寸断で製品の原材料価格は急騰したが、ユニ・チャームが頼る新興国は、需要が強く販売価格に転嫁しやすかった。国力低下の結果でもある円安は、輸入価格の高騰に拍車をかけた。打撃は「現地生産・現地販売」を進めたユニ・チャームではなく、国内の生産や販売が多い花王に厳しかった。

膨らんでいた弱点が表面化し、巻き返しを迫られる花王の苦境。それは、コロナの衝撃を受けて株式市場が企業に「10倍速の変化」を求めていることを物語る。

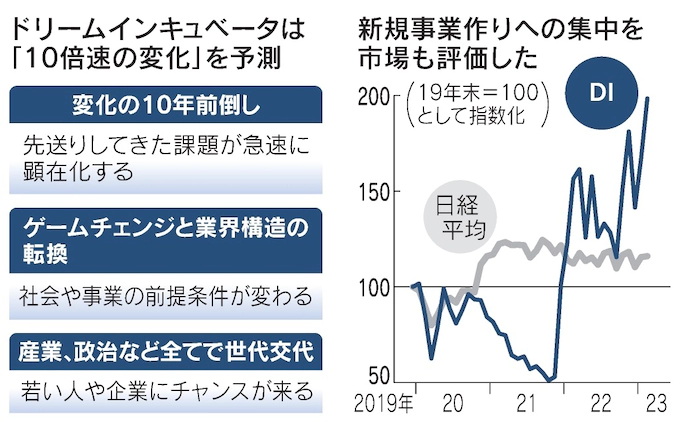

今も光る報告書がある。20年春、コンサルティング会社のドリームインキュベータ(DI)がコロナ後の世界を予測した。夏に感染が収束して元の社会に戻るという楽観論もあったが、「産業構造を根本から変える」と踏み込んだ。

メッセージは 3つだ。デジタル化を筆頭に、それまで先送りしてきた課題が露呈するので変化を10年前倒しすべきであること、社会の前提が変わるので業界の構造も一変すること、顧客の価値観の変化に合わせた世代交代が避けらず、若い人や新興企業はチャンスを迎えること――。

表面化した覇者の交代

皮肉にも、報告書の実践を迫られたのは同社自身だった。業績も株価も長らく低迷していたが、20年に創業者の有力コンサルタント、堀紘一氏らが「切腹に値する」と退いて経営陣は若返った。

ビジネスモデルも激変した。投資や保険業務を縮小する一方、新しい事業立ち上げを支援する業務に集中した。取締役の過半数を社外出身にし、中期経営計画の公表も始めて経営の透明性や予見可能性を高めた。時価総額不足で東京証券取引所のプライム市場を外れる恐れもあったが、株価は19年末の2倍になり立ち直った。

時代の読み、読みに合わせた改革、改革の糸口をくれる市場との対話。同社の試みには企業が激動を生き抜くヒントが潜む。

先週は米利上げ再加速の観測や、金融引き締めを伏線とするSVBの破綻に世界の市場が揺れた。おびえた投資家が企業を厳選し、企業の優勝劣敗をよりはっきりさせるシナリオがちらつく。

「ニフティ・フィフティ(人気の50社)」。1970年代の米株式市場で流行した言葉だ。ドルの覇権確立を背景にした60年代までの強気相場「黄金の60年代」が終わり、マネーは飲料大手のコカ・コーラなど、一握りの優良株に集中した。カネ余りが生んだ世界的な資産バブルがしぼむ結果、当時のような現象がグローバル規模で起きる公算が大きい。

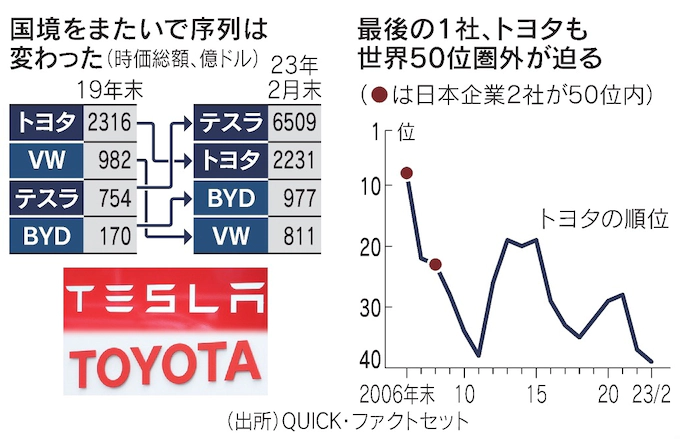

覇者の交代は、国境をまたいだ株式市場でも表面化している。鮮明なのは電気自動車(EV)革命で揺れる自動車業界だ。

19年末からの時価総額の序列の変化をみると、トヨタ自動車が首位の座を、時価総額が8.6倍に激増した米テスラに明け渡した。ドイツの雄フォルクスワーゲン(VW)もEV計画の遅れが投資家の不安を招き、時価総額を5.7倍に増やした中国EV大手、比亜迪(BYD)に抜かれている。

見たくない現実そこまで

限られたマネーの奪い合いという大競争で、日本企業は戦えるのか。のし上がったユニ・チャームですら、時価総額は米国の巨人プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)の7%にすぎない。

安い製品を大量生産する日用品は、市場を先に押さえた企業が有利だ。今からP&Gの牙城・米国で全面戦争を挑むのは分が悪い。「次の成長市場を開拓するか、追随を許さないイノベーションを起こすか」。佐藤アナリストは、P&Gに近づく条件を指摘する。

それは、失った30年で開いた世界との差を埋めなければ後がない「日本株式会社」の課題でもある。QUICK・ファクトセットによると、1988年末には世界の時価総額の上位50社に32もの日本企業がいた。2009年以降はトヨタの1社だけだ。しかも同社の順位は先月、1社になって以降最低の39位まで沈んでいる。

「グローバル・ニフティ・フィフティ」の話題で市場関係者が盛り上がる日は遠くない。その時、世界の顔である卓越した50社から日本企業の姿が消えている光景を今こそ想像すべきだ。見たくない現実はそこまで来ている。

<<Return to PageTop