「日本買い」 政治に隙は 自民総裁選

政策停滞、かすむ運用立国

<<Return to Main

Nikkei Online, 2025年9月27日 06:00

2200兆円の個人金融資産が企業の成長を支え、企業は株高で報いる。外国マネーが信じる日本経済の再生シナリオだ。自民党総裁選の政策論争は期待に応えているか。

海外マネーが集結

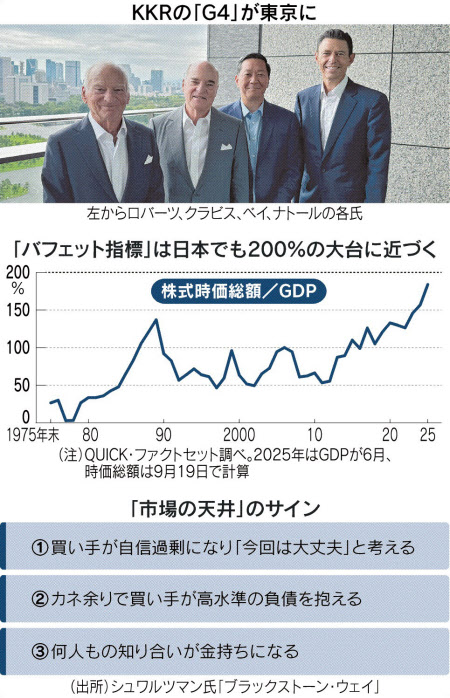

今週、東京・丸の内のパレスホテル東京に居合わせた市場関係者は、度肝を抜かれただろう。米大手投資会社KKRが社内で「G4」と呼ぶ4人が勢ぞろいしていた。

1970年代に買収ファンドを編み出した共同創業者のヘンリー・クラビス、ジョージ・ロバーツ両氏、そして2人から共同最高経営責任者(CEO)を継いだジョセフ・ベイ、スコット・ナトール両氏。ウォール街の誰もが話を聞きたがるスターたちだ。

KKRは同ホテルで取締役会を開いた。日本企業の改革によって投資機会が広がったことを共有するためだ。

向こう1カ月、この光景が続く。政府が「資産運用立国」を訴える「ジャパンウイークス」だ。内外の参加者は昨年の3万人を上回るという。

バブル期の80年代末と重なる。米作家マイケル・ルイス氏は来日時、ホテルでウォール街の大物をニューヨークにいるより多く見た。街では「時計より株価ボードの数が多い。世界一カネにこだわる国になった」と評した。

今回押し寄せるマネーの担い手は、東京で何を悟るのか。街を歩いて考えた。

まず、投資を学ぶ機運が育った。地下鉄に乗ると、刺激的な広告が目に入る。「投資はギャンブル?」。もちろん違う。オンラインを使った投資講座の宣伝だ。

かつてはギャンブルだった。「袋とじ・極秘1発銘柄」。日経平均株価がバブルの最高値をつけた89年12月、本紙が掲載した雑誌の広告は企業分析からかけ離れている。

東京証券取引所がある日本橋に昨年、個人の金融教育を担う「金融経済教育推進機構」ができた。重要な組み合わせだ。米著名投資家ウォーレン・バフェット氏は資本主義を、人の欲望が動かす「カジノ」と、生活に寄り添う「大聖堂」の融合だと主張する。

株式市場は資本主義の心臓だ。カネを回すカジノとしての取引所だけでなく、大聖堂としての投資教育の場が欠かせない。人々が金融知識を高めれば企業価値に応じた株価がつき、経営者は株価を励みに奮闘するだろう。

日経平均が4万5000円台に乗せた18日、書店に並んだ本がある。「ブラックストーン・ウェイ」。KKRのライバル、ブラックストーンを起こしたスティーブン・シュワルツマンCEOの自伝だ。

今こそ読むべき箇所がある。2008年のリーマン危機を前に巨額の不動産を売り抜けた同氏が、市場の天井を示すサインを披露している。

第1に、買い手が「今回は大丈夫」と自信過剰になる。第2に、買い手が多額の債務を負う。第3に、何人もの知り合いが金持ちになる――。

今の日本には、第1と第3のサインがちらつく。

リーマン危機の怖さを語るベテランは、若手に「リーマンさん」とからかわれる。「今回は大丈夫」というわけだ。個人投資家の成功の目安が「億り人(1億円)」から「50億円」に上がったと言われるほど、金持ちは激増した。

高揚感は株価に表れる。株の時価総額を国内総生産(GDP)で割ってはじく「バフェット指標」は、バブルのピークだった1989年末の137%を大きく超えた。

国家像を競う時

政治家は今、市場に隙(スキ)を見せてはならない。投資家は日本の政局分析を本国に持ち帰って次の手を打つ。ところが7月の参院選以降、政策の停滞が続く。国家像を競うべき自民党総裁選なのに、マネーが知りたい資産運用立国への道筋が論点になっていない。失望しないか。

「日本は貧困化が続く。新興国に転落しないために、政府は高付加価値技術の研究開発を推進するべきだ」。20日に死去した伊藤隆敏・米コロンビア大教授は6月、日本経済の課題を書き残した。強烈な危機感をバネに企業を成長させる戦略を打ち出せば、投資家は目の色を変える。

それを証明したのが韓国だ。今月、米誌タイムの表紙を飾ったのは、李在明(イ・ジェミョン)大統領だった。「韓国再起動計画」と題する記事は、昨年末の戒厳で失墜した信用を立て直すために科学技術予算を20%増額し、人工知能(AI)で世界3強国に入る野望を紹介した。

投資家は好感している。ドル建てで比べれば、韓国の株価上昇率は今年約50%と、20%の日本を上回る。国債の信用を映すクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の保証料率は日本を下回る日が出てきた。韓国を日本より安全と見始めている。

資産運用立国構想はマネーの心を捉えたが、現状維持は飽きられる。 「企業が価値をもっと高めるよう、政策を加速してほしい」。 KKRのクラビス氏は次の首相に期待する。来日する投資家は、同じ発言を繰り返すだろう。

(本社コメンテーター 梶原誠)