「もう、きみには頼まない」

民の覚悟なくして成長なし

<<Return to Main

Nikkei Online, 2025年10月1日 10:00

「『稼ぐ小国』の戦略」。鹿島平和研究所の研究会(主査は京都大学の関山健教授)での議論をまとめた同書は示唆に富む。

豊かさを示す1人当たり名目GDP(国内総生産)で、日本は2024年に世界38位に沈んだ。「いまや世界有数の超富裕国でもアジア一の先進国でもない」。国土や人口、資源に恵まれなくても、この指標で上位を占める6つの小国(ルクセンブルク、アイルランド、スイス、シンガポール、アイスランド、デンマーク)に学び、経済再生の道を探れという。

金融、宇宙、製薬、精密機器、物流、情報……。得意な産業とその発展を目指す戦略は多様だが、6カ国の成功には3つの特徴が見られると関山氏は記す。

成長志向の強い政府が、明確な産業戦略やイノベーションの環境整備によって企業の挑戦を引き出す。高度人材の育成やリスキリング(学び直し)にも力を入れ、高付加価値分野への労働移動を促す。そして海外から投資や優秀な人材を積極的に受け入れ、経済の新陳代謝を活発にする――。

それが小国にできて、日本にできないのはなぜか。関山氏に尋ねると「国家としての危機感の違いだろう。日本は経済的な弱国になりかねないにもかかわらず、中途半端に規模が大きいために、本気で変わろうとする意志を欠く」という答えが返ってきた。

成長戦略を脇に置く自民党総裁選

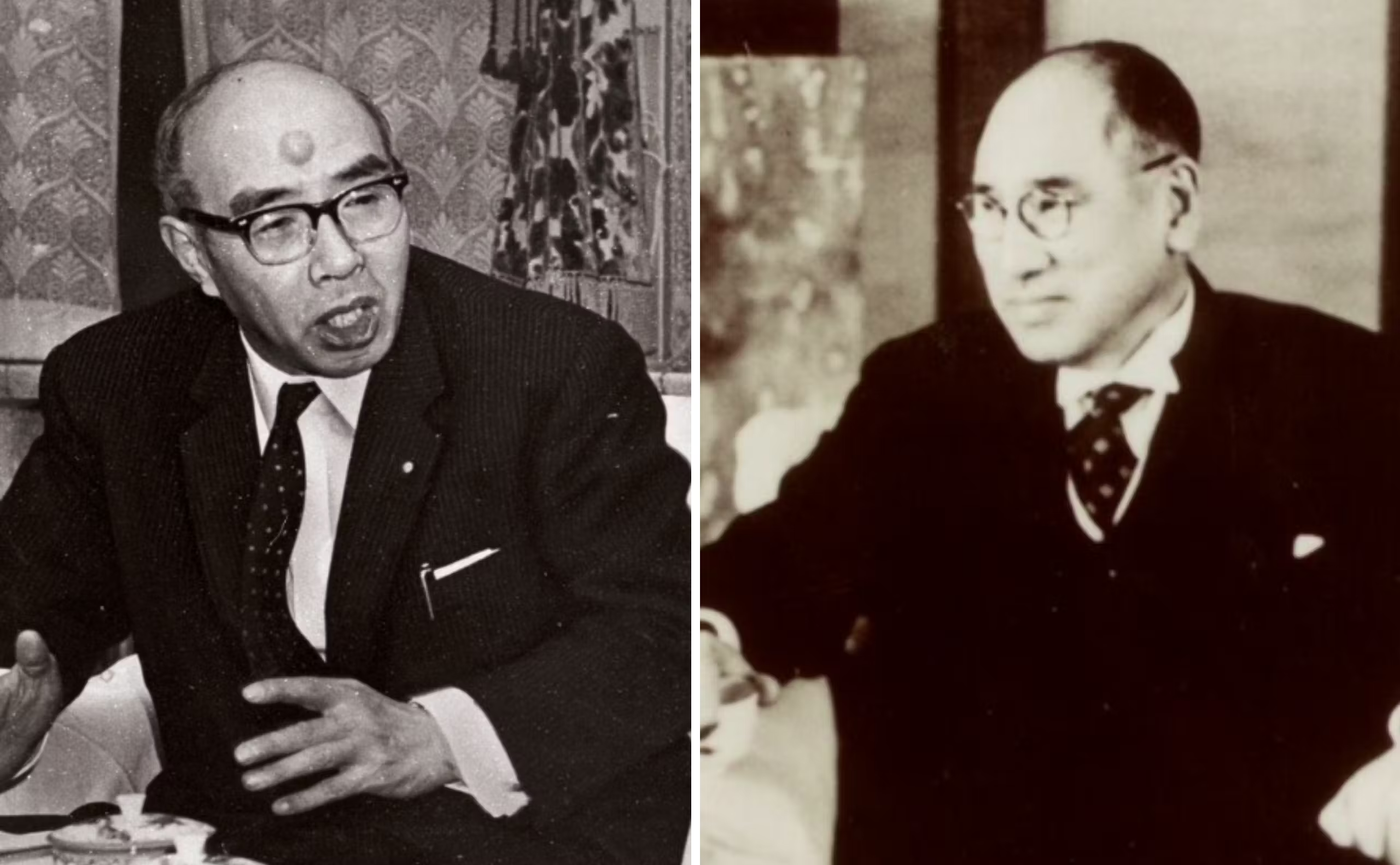

4日の投開票に向けた自民党総裁選の論戦も例外ではあるまい。石破茂首相の後継候補5人が掲げる経済政策は、パイを切り分ける分配戦略が主役だ。物価高の痛みを和らげる所得税の減税や地方への交付金が前面に出る。

パイを増やす成長戦略は、残念ながら脇役である。どれだけ賃上げを訴えようと、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進、コンテンツ分野を含む産業の強化、自由貿易圏の拡大といった施策が具体性を欠く。

バブル崩壊後の「失われた30年」と呼ばれる長期経済停滞の出口が見え始めても、人口減や地政学リスクといった逆風はやまない。そこにトランプ米大統領が歴史に残る高関税砲を放った。

英経済ビジネス・リサーチ・センター(CEBR)の推計では、日本の1人当たり名目GDPは39年に43位まで後退する。「稼ぐ日本」に変われないと、失われた30年を抜け出すどころか、さらなる深みにはまりかねない。

「失われた30年」の責任は企業経営にも

次の自民党総裁が首相に就いても、少数与党政権のままではひ弱な成長戦略の実行さえ滞る恐れがある。政府の機能不全を嘆くばかりでなく、いまこそ民間が変革を主導する時ではないのか。

日本エネルギー経済研究所の寺澤達也理事長(元経済産業審議官)は語る。「失われた30年の責任は政府の政策にも、企業の経営にもある。国民に税収を還元することに熱心すぎる政府だけでなく、株主に利益を還元することに熱心すぎる企業も、人的資本の充実やイノベーションの促進に資する成長投資をもっと増やすべきだ」

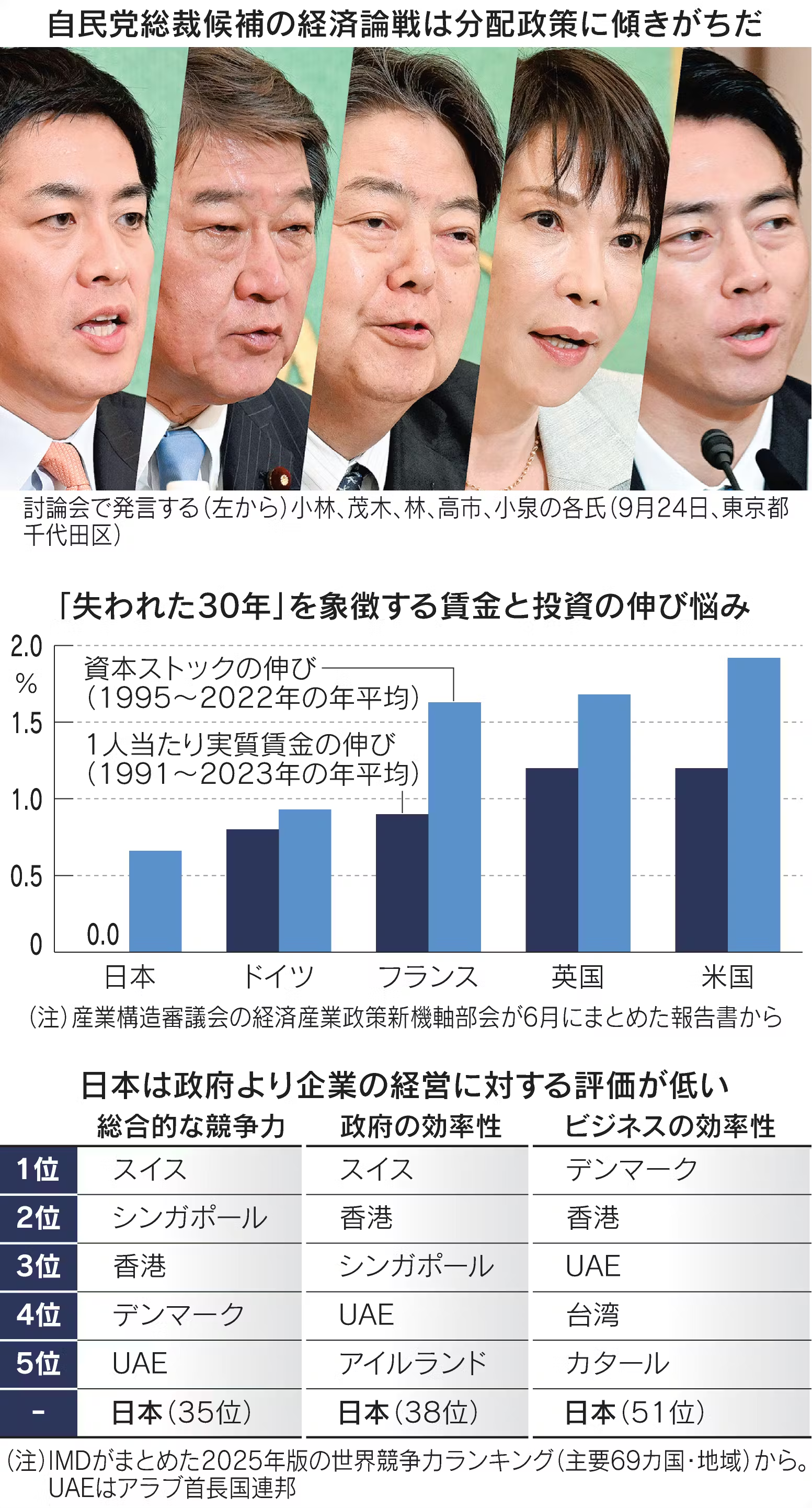

1991年以降の1人当たり実質賃金の伸びは、先進国で異例の年平均0%。95年以降の資本ストックの伸びは同0.7%で、米英仏の1%台後半を大幅に下回る。これらの増加にようやく勢いがつき始めたとはいえ、非金融法人の現預金残高はGDPのまだ6割程度にのぼる。企業は経営資源を有効活用できず、多くのヒト・モノ・カネを眠らせたままだ。

スイスの国際経営開発研究所(IMD)がまとめた25年版の世界競争力ランキング(主要69カ国・地域)で、日本は35位にとどまった。総合順位の判定に使う4分野の指標を見ると、政府の政策が競争力の向上にどの程度貢献しているかを示す「政府の効率性」は38位、企業の経営が技術革新や収益をどの程度生み出しているかを示す「ビジネスの効率性」は51位。本当に覚醒すべきなのは、官よりも民なのかもしれない。

日本は国内の名目設備投資を40年度までに200兆円(24年度は106兆円)に拡大する目標を掲げた。産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)の報告書によると、これを達成すれば名目GDPを975兆円(24年度は616兆円)まで押し上げられる。

縮小均衡やリスク回避に偏りがちな思考と決別し、ダイナミズムを取り戻す。国内外で次のフロンティアを開き、成長の果実を広く波及させる。その本気度を何より民間が行動で示してほしい。

蔵相や日銀総裁にも毅然と対応した石坂泰三氏

作家・城山三郎の伝記小説「もう、きみには頼まない」。第一生命保険や東芝の社長を歴任した石坂泰三・元経団連会長の物語だ。経団連が自前の新ビルを建設するため、東京・大手町の国有地払い下げを大蔵省に申請したものの、煮え切らない対応に憤り、水田三喜男蔵相(当時)に発したとされる言葉を題名にとった。

高度成長期の景気過熱を抑えようと、設備投資の1割削減を求めた山際正道日銀総裁(同)には、記者会見で反撃した。「設備投資をどうするかは、われわれ経営者が考えればいいことで、政府が決める問題ではない。ましてや、日銀総裁の仕事なんかじゃない」

政治が混迷を深めるなかで、賃金や株価が上昇を続けてこられたのは、曲がりなりにも目覚め始めた民間の努力のたまものではなかったか。石坂の没後50年に当たる25年の日本。「もう、官には頼まない」と言えるくらいの覚悟を企業が見せてくれるなら、不安定な政権下でもまだ希望が持てる。