ノーベル生理学・医学賞に坂口志文氏ら、免疫反応抑える制御性T細胞 |

Nikkei Online, 2025年10月6日 18:39更新

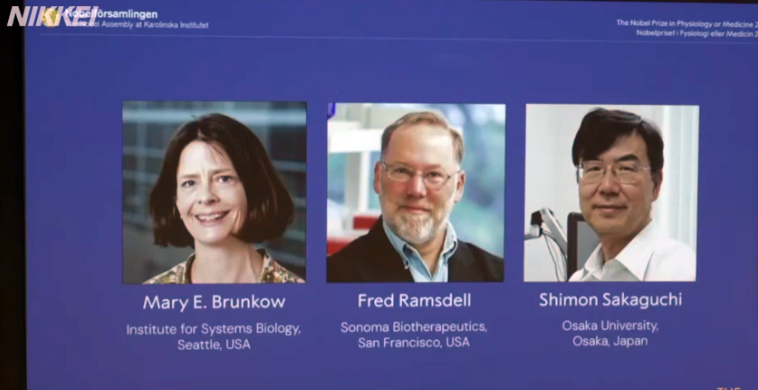

スウェーデンのカロリンスカ研究所は6日、2025年のノーベル生理学・医学賞を大阪大学の坂口志文特任教授(74)、米システム生物学研究所のメアリー・ブランコウ氏(64)、米ソノマ・バイオセラピューティクスのフレッド・ラムズデル氏(64)に授与すると発表した。坂口氏は免疫反応を抑えるブレーキ役となる「制御性T細胞」を発見した。アレルギーや1型糖尿病などの自己免疫疾患、がんといった病気の新たな治療法の開発に道を開いた。

日本出身者の自然科学分野のノーベル賞受賞は21年に物理学賞を受賞した米プリンストン大学の真鍋淑郎上席研究員に続き26人目(米国籍を含む)。生理学・医学賞は18年の京都大学の本庶佑特別教授に続き6人目となる。24年に平和賞を日本原水爆被害者団体協議会が受賞しており、日本のノーベル賞受賞は2年連続となる。

授賞理由は「免疫の抑制に関する発見」。坂口氏が発見した制御性T細胞は免疫細胞の活動を制御する役割を担う。免疫はウイルスや細菌など外敵と、自分の体をつくる細胞を区別し、外敵だけを排除する仕組みだ。

しかし、自分の細胞と外敵をうまく区別できなくなると、自分自身を攻撃して傷つける自己免疫疾患になってしまう。制御性T細胞は異常な免疫反応を抑える。

米国の2氏は自己免疫疾患に関わるFoxp3という遺伝子を発見した。後に坂口氏らはFoxp3が制御性T細胞の成長や働きに欠かせないことを突き止めた。

坂口氏は京大在学中、胸腺という臓器を取り除いたマウスが自己免疫疾患に似た症状を起こすとの研究報告を読んで興味を持ち、研究を始めた。免疫細胞の一種であるT細胞の中には免疫の暴走を抑えるタイプが存在するとの仮説を立てた。

こうした細胞の存在を疑う研究者も多く逆風にさらされたが、根気強く研究を進めて1985年に存在を示した。95年にはこの細胞の特定に成功し制御性T細胞の発見者となった。研究成果の実用化に向け、阪大発スタートアップのレグセル(米カリフォルニア州)を2016年に設立した。

制御性T細胞の働きを操作すれば、ぜんそくなどの免疫が関わる病気を治療できると期待されている。がんの治療では逆に、がん組織に集まった制御性T細胞を取り除いたり、働きを抑えたりして、他の免疫細胞にがんを攻撃させやすくする方法の研究が進む。

坂口氏は6日開いた記者会見で「受賞を機会に研究が進み、臨床応用できる方向に進展するのを望んでいる」と話した。

授賞式は12月10日にストックホルムで開く。賞金は1100万スウェーデンクローナ(約1億7000万円)で、受賞する3人で分け合う。