ノーベル化学賞に北川進氏ら 金属有機構造体を開発、脱炭素に寄与 |

Nikkei Online, 2025年10月8日 18:50

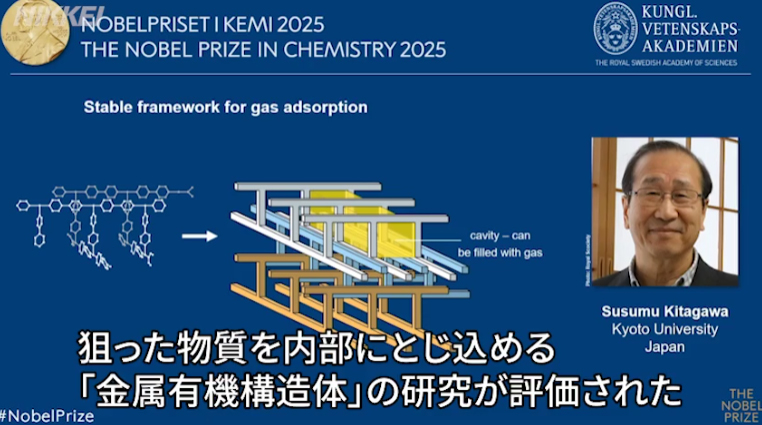

スウェーデン王立科学アカデミーは8日、2025年のノーベル化学賞を京都大学の北川進特別教授(74)ら3氏に授与すると発表した。狙った物質を内部にとじ込められる「金属有機構造体(MOF)」の研究が、脱炭素や有害物の除去など幅広い産業の発展に寄与することが評価された。

日本出身の自然科学分野のノーベル賞受賞は、25年の生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の坂口志文特任教授に続き27人(外国籍を含む)となる。化学賞の受賞は19年の旭化成の吉野彰名誉フェロー以来で9人目だ。

授賞理由は「金属有機構造体の開発」。北川氏のほか、オーストラリアのメルボルン大学のリチャード・ロブソン氏(88)、米カリフォルニア大学バークレー校のオマー・ヤギー氏(60)の3人の共同受賞となった。

北川特別教授は8日、スウェーデン王立科学アカデミーとの電話で「私の夢は、空気を捕獲して分離し、例えばCO2や酸素や水などを得ることにある。空気は再利用できる。このサイクルは、私たちの社会にとっても、また私たちの惑星にとっても非常に重要だ」と話した。

同日、京都大学で開かれた記者会見では「私は新しい機能を持つ材料開発に取り組んできた。新しいことへのチャレンジが科学者にとっての醍醐味だ。辛いこともいっぱいあるが過去30年以上楽しんできた」と喜びを語った。自身の研究人生について「科学を一緒に進めてきた同僚、学生、博士研究員の皆さんに感謝したい。理解して支えてくれた家族にも感謝している。私はいい環境に恵まれた」と振り返った。

MOFは気体などの分離、回収、貯蔵を効率化できる技術として世界で研究が加速し、産業応用が広がっている。微細な穴が無数に開いていて1グラムあたりの表面積はサッカーコートに匹敵する。狙った物質を大量にとじ込められる。果物の鮮度維持や半導体製造向けで実用化しているが、今後、期待されるのが脱炭素分野での応用だ。

工場で出る排ガスや空気が含むCO2を分離・回収できれば、温暖化ガス排出を大幅に減らせる。ただ、現在の手法はコストが課題となっている。MOFは製造が簡単なうえ、目的の物質が内部の微細な穴に入り込むように設計できるため、低コストで効率的に分離・回収が可能になるとされる。

北川氏は近畿大学助教授だった1989年、金属と有機物を含む「金属錯体」で規則的に蜂の巣のように穴が開いた多孔質材料を作れることを見つけた。さらに構造体から水を除去するとガスを貯蔵できることを示し、脱炭素への応用に道を開いた。97年にドイツの化学会誌に論文を発表し、各国で研究が盛んになった。

共同受賞となったロブソン氏は無数に穴が開いた構造を1989年に発表。イオンを交換できるほか、化学反応の触媒として活用する可能性を見出した。ヤギー氏は99年、300度に加熱しても壊れにくく安定した構造体に改良し、産業応用への可能性を広げた。夜の砂漠で空気にわずかに混ざる水蒸気を捉えて、朝に太陽光を当てて温めると飲料水を改修できることを示した。

授賞式は12月10日にストックホルムで開く。賞金は1100万スウェーデンクローナ(約1億7000万円)。受賞した3人で分け合う。

08年フンボルト賞、09年日本化学会賞、11年紫綬褒章、13年江崎玲於奈賞、16年日本学士院賞受賞。趣味は散歩、探偵小説、歌舞伎鑑賞。74歳。

参考記事:

ノーベル化学賞「MOF」環境対策に創薬に 用途広げた日本人研究者

Nikkei Online, 2025年10月9日 11:01

2025年のノーベル化学賞のテーマに選ばれた「金属有機構造体(MOF)」は、二酸化炭素(CO2)を吸着する用途などに産業応用が期待されている。受賞が決まった京都大学の北川進特別教授をはじめ日本の研究者が研究をけん引してきた。東京大学の藤田誠卓越教授も新薬の開発などにMOFを役立てて国際的に高く評価されている。

MOFは10万種類以上に

MOFは特定のガスなどの分子を細かい穴にとじ込めるスポンジのような材料だ。活性炭やゼオライトなどの従来の多孔性材料に比べて表面積が大きく、大量の物質を効率的にとじ込められる。またMOFを構成するパーツを変えるだけで、ためられるガスなどの種類や量が変わる。これまでに10万種以上のMOFが開発されている。

01年にノーベル化学賞を受賞したJST研究開発戦略センターの野依良治名誉センター長は8日、「MOFはサイエンスとして非常に新しいうえ、技術になり、社会実装するまで発展させた点が評価されたのだろう」と話した。

MOFの研究の源流は1989年に遡る。今回の受賞者の一人であるオーストラリアのメルボルン大学のリチャード・ロブソン教授は、内部に大きな空間を持つMOFの原型となる材料についての論文を発表した。この材料は結晶構造が壊れやすく、使い道も明確ではなかったが、新たな材料の可能性を示した。

MOFに詳しい北海道大学の猪熊泰英教授は「ロブソン氏がMOF研究の始祖だ。このテーマで彼がノーベル化学賞の受賞者に入るのは誰も文句がいえない」と話す。

北川進氏とオマー・ヤギー氏が研究を発展

90年代に入るとMOFの研究は2人の研究者によって飛躍的な発展を遂げることとなる。それが北川氏と、同時に化学賞を受賞する米カリフォルニア大学バークレー校のオマー・ヤギー教授だ。

北川氏はMOFをガスの吸着に生かす研究に取り組んだ。97年にはMOFの構造を壊さずに穴の中へガスの分子を収めることに成功。メタンや窒素、酸素などの様々な分子を自在に出し入れできるようにした。ノーベル財団をはじめ国際的にはMOFという名称が認知されているが、北川氏は「多孔性配位高分子(PCP)」という名称にこだわる。

ヤギー氏もMOFを壊れにくくする研究に取り組んだ。95年に金属有機構造の結晶化に成功し、98年に極めて頑丈な「MOF-2」を発表した。99年には従来の多孔性材料を上回る表面積を持つ「MOF-5」を報告し、MOFの可能性を押し広げた。猪熊氏は「ヤギー氏は北川氏と並ぶMOF界の巨頭だ。世界中にMOFというケミストリーを広げた」と話す。

北川氏とヤギー氏は2010年にトムソン・ロイター引用栄誉賞(現・クラリベイト引用栄誉賞)を共同受賞するなど、MOF研究の第一人者として知られてきた。2人はそれぞれスタートアップを設立するなど社会への普及に向けた取り組みにも力を入れてきた。CO2回収用のMOFを開発するカナダのカルガリー大学のジョージ・シミズ教授は「(ロブソン氏を含む)受賞する3氏は常にMOF研究を先導してきた」と評価した。

東大の藤田誠氏も国際的に高い評価

一方、東大の藤田氏もMOFの研究に長年取り組み、国際的な科学賞を多く受賞するなど高く評価されている。今回受賞する3人とは「完全に同業者」(猪熊氏)にあたる。藤田氏は1990年に金属と有機分子を容器に入れて混ぜるだけで正方形の分子ができることを見つけた。「自己組織化」という現象で、ロブソン氏の功績とともにMOF研究の源流の1つともされている。

MOFはその後、北川氏やヤギー氏の研究が進展したことでガスを吸着する用途で注目を集める。一方で藤田氏は一つ一つの分子では実現できない働きをする「超分子」としてのMOFの側面を研究したり、新たな用途の開拓を進めるなど、独自の道を進んだ。

2013年に藤田氏と猪熊氏らはMOFを使って分子構造を解析する「結晶スポンジ法」を発表した。この技術は製薬や食品開発の方法を変えるなど大きな反響を呼んだ。

藤田氏は18年に著名なウルフ賞化学部門をヤギー氏と共同受賞しており、ノーベル化学賞の有力候補と目されている。今回の授賞はMOFのガス吸着材としての側面を高く評価したため、藤田氏の功績とは結びつかなかったようだ。

MOFはガス吸着や結晶スポンジ法の他に、化学反応を促進する触媒や、体内の特定の場所に薬を運ぶ「ドラッグデリバリーシステム」、磁石など多様な用途で応用が期待されている。

(土屋丈太、川原聡史、下野谷涼子)