消費電力50分の1 次世代メモリー「MRAM」普及へ

<<Return to Menu

Business Journal Online, 2021年7月19日 2:00

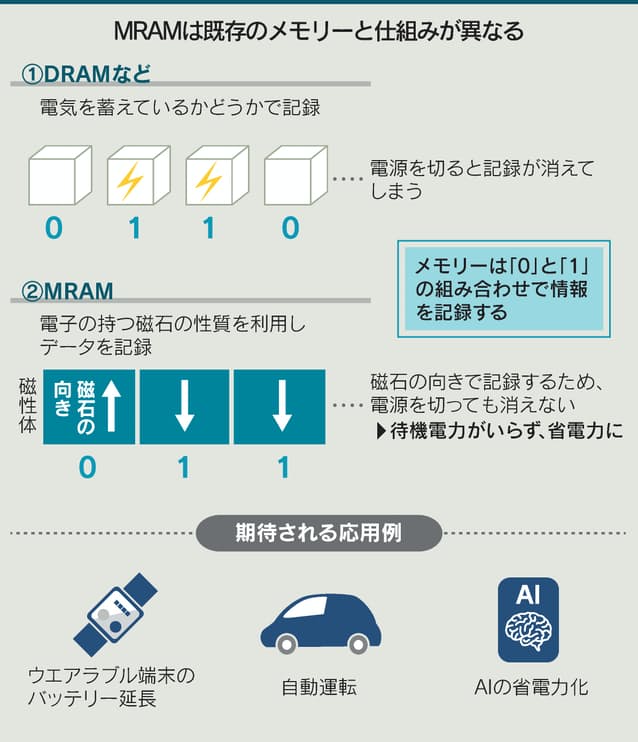

電子が持つ磁石の性質(スピン)を利用した「磁気記録式メモリー(MRAM)」が普及期を迎えている。東北大学の研究を起点に、ソニーグループなどが技術開発を進める。半導体の微細化に限界が近づく中、MRAMは微細化とは異なる手法で従来の50分の1以下の消費電力や高速動作を実現。人工知能(AI)や自動運転への応用も期待される。

MRAMの研究開発は日本の大学や企業が先行している

(東北大の開発拠点、右は遠藤教授)

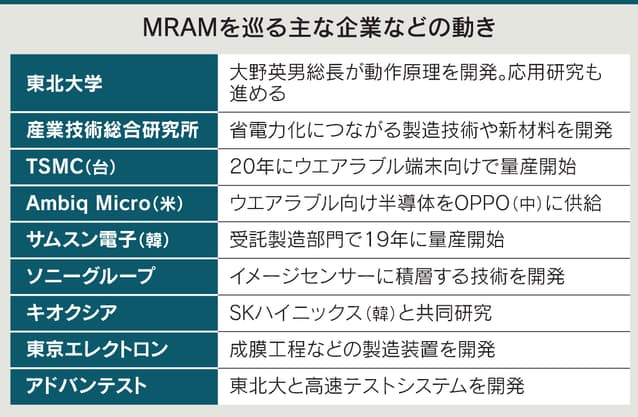

「技術の『死の谷』を越えた」。東北大の遠藤哲郎教授はMRAMの技術開発の現状をこう表現する。同大はスピンを利用する「スピントロニクス」の研究でノーベル賞候補に挙がる大野英男総長を中心に、1990年代からMRAM研究をリード。ただ、量産が難しく長らく実用化が進んでこなかった。近年、内部構造の改良などが進みようやく普及のめどが立ちつつある。

MRAMは電源を切っても情報を失わないのが特徴だ。演算途中のデータなどを保持したまま電源を切れるため、既存のメモリーのDRAMやSRAMに比べて消費電力を大幅に節約。その上でナノ(ナノは10億分の1)秒単位とDRAM並みの高速動作を実現する。

遠藤教授らのチームは電子機器を制御するマイコンなどにMRAMを組み込み、既存の半導体に比べて消費電力を50分の1に低減することに成功した。ウエアラブル端末や自動運転で利用が見込まれるエッジ端末や、AIなどの用途では1000分の1まで減らすことが期待できるという。

2018年に大学発スタートアップを設立し、企業との協業やライセンス供与も進めている。まず非先端のマイコン向けが中心となるが、将来はAIサーバーなどへの応用をめざす。高度なAI処理を用いる自動運転向けも有望で、「国内の自動車メーカーや大手部品メーカーと協業を進めている」(遠藤教授)。

脱炭素の観点から、膨張するデジタル機器の消費電力低減への期待は高い。大野総長は「二酸化炭素(CO2)排出を抑制しつつ、成長する社会を築く上で、MRAMが大きな役割を果たす」と語る。

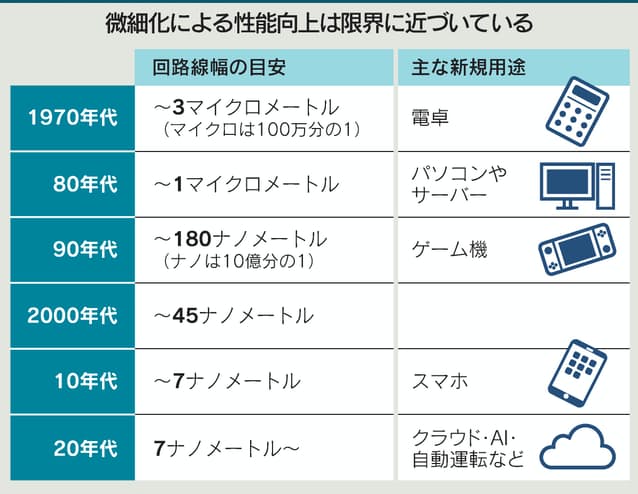

半導体の性能は50年以上、微細化により飛躍的に進化してきた。一つのチップに集積する素子の数は、米インテルが71年に発表した初のCPU(中央演算処理装置)が約2300個だったのに対し、米アップルの最新半導体「M1」は160億個と約700万倍だ。

だが、10年代に入ると回路線幅が原子の大きさに迫り、微細化は限界に近づいている。より高い性能が求められるAI時代到来を前に、微細化に代わるブレークスルーで性能向上や消費電力の低減を進める必要がある。スピンを応用したMRAMはその有力候補だ。

MRAMの研究開発は日本勢が先行している。特許調査会社パテント・リザルト(東京・文京)の協力を得て有効特許件数(国内)を調べたところ、キオクシア(旧東芝メモリ)やソニーグループ、東北大などが10位以内に入った。日本勢は米国特許でも上位に入る。

ソニーグループは6月の国際学会で主力のCMOS(相補性金属酸化膜半導体)イメージセンサーと積層できるMRAM技術を発表した。写真の撮影や画像処理、データの保存を一つのチップでこなすことで、スマートフォンカメラの小型化や高速動作が期待される。

産業技術総合研究所は特性が均一な単結晶の記憶素子を用いた製造技術を開発した。データセンターなどで使う AI向け演算半導体にMRAMを使うには、記憶素子を微細につくり込む必要があり、多結晶の現行品に比べ微細化を進めやすくした。産総研の湯浅新治氏は「5~10年で実用化したい」と話す。

製造装置は東京エレクトロンやアドバンテストが手がける。経済産業省が6月に発表した半導体産業の再興をめざす戦略で支援を打ち出すなど、日本勢が国際競争力を取り戻す足がかりとなる可能性も秘める。

海外では米半導体スタートアップのAmbiq Micro(テキサス州)がMRAMを組み込んだ省電力のマイコンを開発。中国スマホ大手OPPO(オッポ)などがスマートウオッチでの採用を決めた。

米AmbiqはMRAMを組み込んだマイコンを開発した

量産では海外大手が先行している。台湾積体電路製造(TSMC)はMRAMを組み込んだ演算半導体の量産を20年後半に始めた。韓国サムスン電子やインテルなども量産体制を築いた。

もっとも、MRAMの量産は緒に就いたばかりだ。用途拡大に向けて大容量化や高速化などの課題をクリアする必要がある。マイコンでデータを一時記憶する用途は次世代品からで、市場規模の大きいスマホの周辺回路などで本格実装されるのは23年以降、スマホやデータセンターの中核部分で使われるのはさらに先となる見通しだ。

新手法で「ムーアの法則」限界超えへ

半導体の集積度が18カ月で2倍になる「ムーアの法則」が過去のものとなる中、微細化以外の手法で性能を向上させる取り組みが相次いでいる。

TSMCは茨城県つくば市に半導体後工程の共同開発拠点を設ける予定。基板にチップなどを積み重ねて一つのパッケージに効率よくまとめることで、性能向上や省電力化をめざし、材料メーカーなど国内20社超が参画する見通しだ。

NTTは次世代通信規格「6G」に向けた光通信技術「IOWN(アイオン)」のなかで、半導体を光信号で動かすことを構想。電気信号で動く既存の半導体に比べ電力効率を高められるとしている。実現に向けてインテルなどと連携する。

1970年代には 3マイクロ(マイクロは100万分の1)メートルだった半導体の線幅は、足元の実用品は5ナノメートルに突入。TSMCや米IBMは 2ナノメートル品の開発に取り組み、ベルギーの研究開発機関IMECは 1ナノ品以降を見据える。ただ、各社は微細化以外の手法による性能向上も並行して進める。

進化の多くを微細化が担ってきた従来とは異なり、今後は複数の技術を組み合わせ、用途別に最適な半導体を設計・製造することが競争力を左右する。桁外れの省電力化が期待できるMRAMはその欠かせない技術ピースの一つになる。(龍元秀明、下野裕太)

メモリー単体だけでなく、マイコンやCPU(中央演算処理装置)に組み込み処理途中のデータの一時保存に使う。仏調査会社は組み込みMRAMの市場規模が2026年に現在の100倍の17億ドル(約1870億円)に増えると予測する。