医療費、遠い世代格差解消 75歳以上負担増も効果薄く

<< Return to Main

-

Nikkei Online, 2020年12月11日 5:07更新

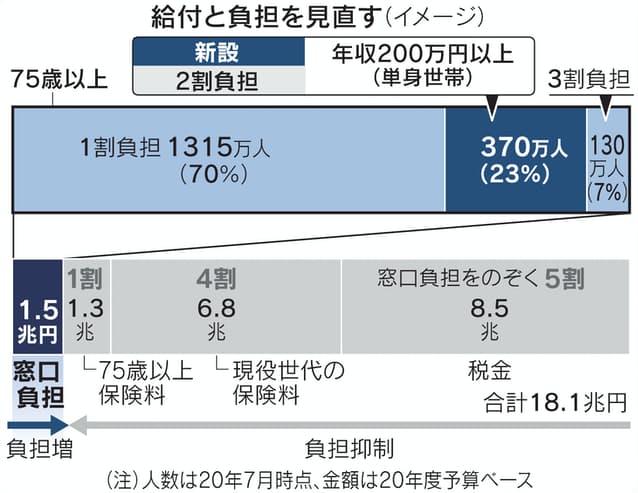

政府・与党は75歳以上の医療費窓口負担を1割から2割に上げる対象を年収200万円以上にする方針を決めた。2022年度後半から導入する。01年に1割負担の仕組みを設けて以来の改革で現役世代の負担軽減へ一歩踏み出す。ただ20年度で7兆円に迫る現役世代の負担額の抑制効果は880億円にとどまる。世代間の給付と負担のバランスの見直しはなお途上だ。

近く政府の全世代型社会保障検討会議がまとめる最終報告に盛り込む。21年の通常国会への関連法案の提出をめざす。外来医療費の負担増を月3千円以内に抑える経過措置を3年間設け、高齢者の負担が急に膨らまないよう配慮する方針だ。

後期高齢者の医療費は20年度に18.1兆円で、医療費全体の4割を占める。患者が医療機関の窓口で払う自己負担を除く費用は公費(税金)で5割、現役世代の健康保険料からの拠出金で4割、後期高齢者の保険料で1割を分担する。

現役負担の拡大止まらず

現役世代の負担は20年度で6兆8千億円にのぼる。ここ10年は高齢化の進展に伴い年1600億円程度ずつ増えてきた。

窓口負担を引き上げないままだと、団塊の世代が後期高齢者に入る22年度から増加ペースは年3千億円規模に拡大する。現役世代の拠出金は25年度に8兆2千億円に膨らむ見通しだ。1人あたりにすると、20年度に6万3千円だったのが25年度には8万円まで増える。

現役世代は自分たちの医療費の窓口負担が現在3割ある。75歳以上の2割負担の導入は、もともと現役に偏りがちな負担が一段と膨らむのに歯止めをかける社会保障改革の柱になる。一方で引き上げの対象となる高齢者には重荷となる制度改正のため、範囲の線引きを巡って政府・与党内で調整が続いてきた。

抑制、1人1000円程度

最終的に菅義偉首相と公明党の山口那津男代表が9日夜、単身世帯で年収200万円以上を対象とすることで合意した。適用時期は22年10月から23年3月の間で決める。新型コロナウイルスの感染状況などを考慮するため、自公両党の協議で現時点では幅を持たせる。

実施後は75歳以上の23%にあたる約370万人が今の1割負担から2割負担に移行することになる。高齢者の自己負担が増えれば、その分だけ現役世代の保険料からの拠出額が少なくて済む。

厚生労働省の試算では、今回の見直しが実現すると高齢者医療費をまかなうために現役世代が拠出する額の伸びを年880億円抑えられる。ただ25年度に計8兆円を超える負担額全体に比べると抑制効果は小さい。現役1人当たりの拠出金は25年度に8万円から7万9千円に減るにとどまる。

2割負担に移行したとしても75歳以上が全体として優遇されている状態は大きくは変わらない。ニッセイ基礎研究所の三原岳主任研究員は「公的年金が充実した現代において、年齢によって負担割合を優遇する合理性はない。政治の責任でもっと早く不平等を解消すべきだった」と指摘する。

高齢者優遇は医療制度が長く引きずる問題だ。1973年、当時の田中角栄内閣が高齢者の医療費を無料にした。必要以上の過剰受診が増え「病院のサロン化」を招いたとの指摘がある。

それから10年後の83年に定額負担が導入され、さらに01年に現行の原則1割負担の制度が始まった。高齢者の反発を招く負担増は政治的に難しい問題で、なかなか改革が進んでこなかった。

独仏は年齢差なく

日本と同じ社会保険方式のドイツやフランスは年齢による負担割合の差がない。フランスは共済組合などによる補足的な保険を除けば外来負担は年齢を問わず3割だ。

社会保障財源になる日本の消費税にあたる付加価値税の税率はドイツで19%、フランスで20%。消費税は世代間の不公平が小さいとされる。日本は19年10月に消費税率を10%にあげたが、なお世代間の負担の格差が大きいと言える。

国民所得に対する税と社会保障の合計の負担割合を示す国民負担率をみると、日本は20年度で44.6%。17年の英国(47.7%)やドイツ(54.1%)、フランス(68.2%)より低い水準だ。

今後、高齢化が加速すれば医療費はさらに膨らむ。より公平性の高い負担のあり方を様々な観点から考えることは引き続き大きな課題となる。

例えば負担割合の線引きは現在は所得を基準としている。貯蓄や有価証券など金融資産の保有状況は考慮しない。経済界からは、経済力に応じた「応能負担」を拡大するよう求める声が強い。

負担の抑制には人口減少を見据えた医療体制の効率化などもカギをにぎる。医療制度の持続性を高める改革はなお課題が山積している。