「風邪に抗生物質」は誤り 効果なく無害の菌まで退治

<< Return to Main

-

Nikkei Online, 2023年10月13日 5:00

風邪を引いたから抗生物質(抗菌薬)をもらって飲みたい、熱が下がったので途中で飲むのをやめる――。抗菌薬について、こんな考え方や使い方をしたことはないだろうか。実はこうした使い方は誤りだ。人に害のない菌まで退治するだけでなく、薬が効かない菌を増やしてしまう恐れがある。

国立国際医療研究センター病院のAMR臨床リファレンスセンターは8月、小学生未満の子供をもつ親500人を対象にした抗菌薬に関するアンケート調査を発表した。約7割が「抗菌薬はウイルスをやっつける」、約6割が「抗菌薬は風邪に効く」と誤解していた。

風邪に抗菌薬は効かない。風邪はウイルスが鼻や喉にくっついて炎症を起こし、せきや喉の痛み、発熱といった症状が出る。抗菌薬は細菌が増殖するのを防ぐ薬でウイルスには効かない。風邪を引いたら栄養を取って療養し、必要に応じて解熱剤やたんやせきを止める薬などを服用する。

AMR臨床リファレンスセンター情報・教育支援室長で、医師の藤友結実子氏は「世代を問わずなかなか理解が進まない。特に小さい子供のいる保護者の正しい理解を得られていない」と話す。

免疫の発達していない子供は風邪を引きやすく、医療機関を受診する機会が大人より多い。抗菌薬の使用が大人よりも多いという研究もある。使い方を正しく理解することが大切だ。

抗菌薬は細菌感染による病気を治すための薬だ。小児診療の現場では細菌性の肺炎や中耳炎、ぼうこう炎、咽頭炎などに抗菌薬が有効だ。「処方された分を飲みきる。取っておかない」「人にあげない」ことが重要になる。藤友氏は「熱が下がったからといって飲むのをやめると、病原菌が体内に残ってしまうこともある」と説明する。

体内には様々な菌が存在する。抗菌薬を使うと、人に害のない菌まで退治してしまう。下痢などの副作用もあり、不必要に使用すべきでない。

さらに既存の抗菌薬が効かない「薬剤耐性(AMR)菌」の発生につながる恐れがある。多くの薬剤への耐性を持つ多剤耐性菌が世界的に問題になっている。治療に有効な抗菌薬が減ってしまう。

以前は肺炎による重症化を防ぐなどの理由で医師が不要な抗菌薬を出していたこともあった。適正な処方に向けた取り組みが進んでいる。AMR臨床リファレンスセンターによると、2022年の人口1000人・1日あたりの抗菌薬使用量は13年比で31.5%減った。

はちわかこどもクリニック(兵庫県姫路市)の八若博司院長は「『かもしれない処方』はしない。エビデンスがなければ抗菌薬は出さないことを徹底している」と語る。身体所見と検査をもとに細菌性の症状と確認できれば処方する。

八若氏は本来不要であるのに「抗菌薬が欲しい」と保護者から言われたときは、厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」のダイジェスト版に沿って説明する。発熱の有無は問わず、鼻水、喉の痛み、せきの3つの症状が同程度にある場合は「風邪」にあたり、抗菌薬の投与は推奨していない。風邪の多くは3日前後、長い場合は1週間ほどで熱が下がるという。

看護師でつくる一般社団法人「つながるひろがる子どもの救急」は抗菌薬の正しい使い方を保護者に啓発している。野村さちい代表は「子供の病気は経過を見て休ませるのが治療の基本であるものが多い。子供が熱を出したときはよく観察し、ぐったりしている、水分が摂れない、顔色が悪いなど普段と違う時は医療機関を受診してほしい」と語る。(坂野日向子)

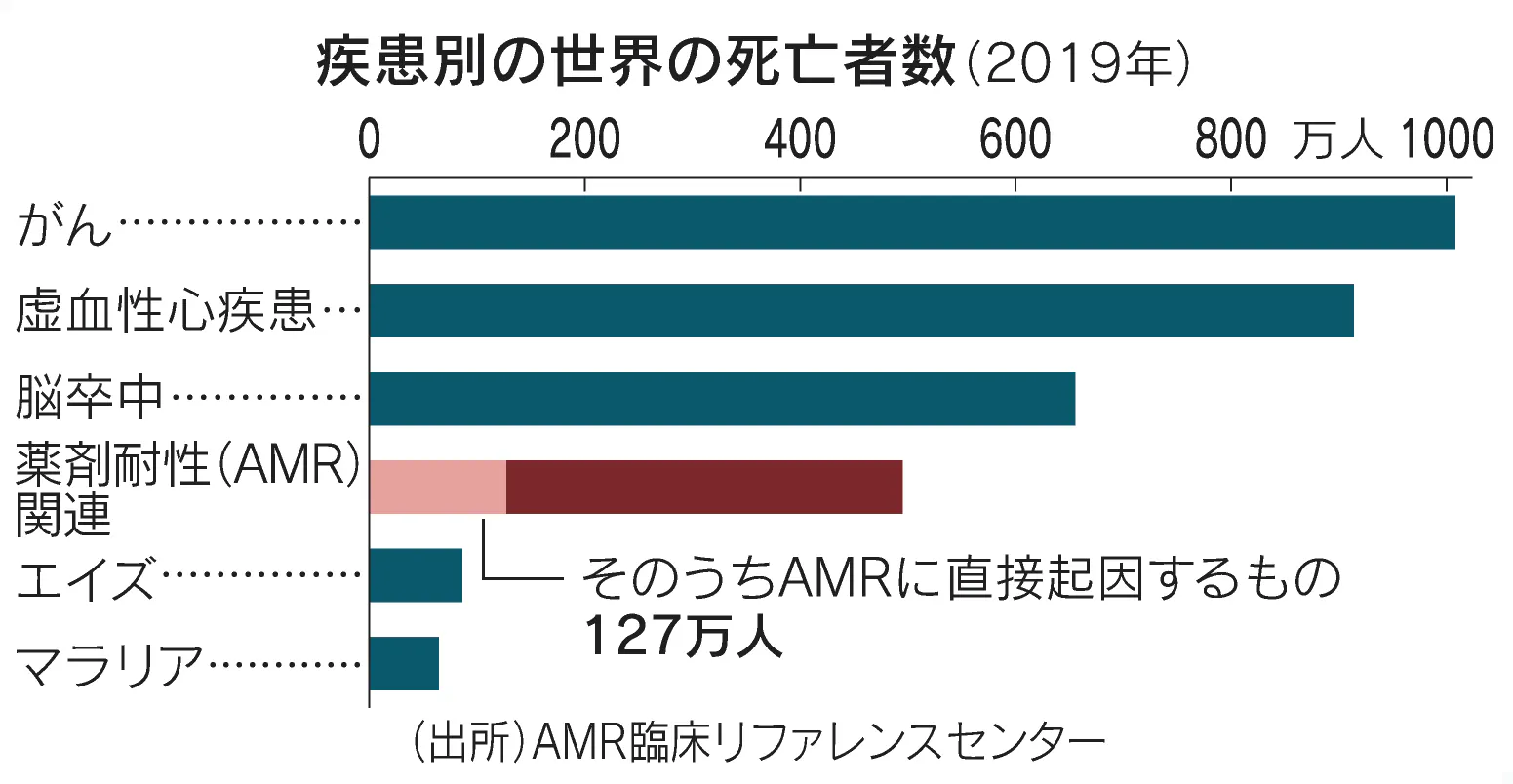

耐性菌の死亡者、30年後に世界で1000万人

日本では「メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)」と「フルオロキノロン耐性大腸菌」という2種類の薬剤耐性菌で年間8000人が死亡している。約30年後には薬剤耐性により世界で年間1000万人が死亡すると予想され、がんを上回るとみられている。

浜松医科大学小児科の宮入烈教授は「静かに耐性菌が入ってきている」と話す。米国で約20年前から広がっている毒性の高いMRSAが日本にも流入し、海外渡航歴のない人からも検出されているという。

ただ新たな抗菌薬の開発は製薬企業の投資回収が難しく進んでいない。今ある抗菌薬を適切に使い、感染対策をしっかりと取ることが重要だ。