脳梗塞や脳出血、「FAST!」で症状見逃さない

<< Return to Main

-

Nikkei Online, 2025年2月14日 5:00

脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの総称

脳卒中は、発症によって日常生活に重大な支障を来すことが少なくない。また、年間10万人以上が脳卒中で亡くなっており、日本ではがんや心血管疾患に次ぐ死因となっている。

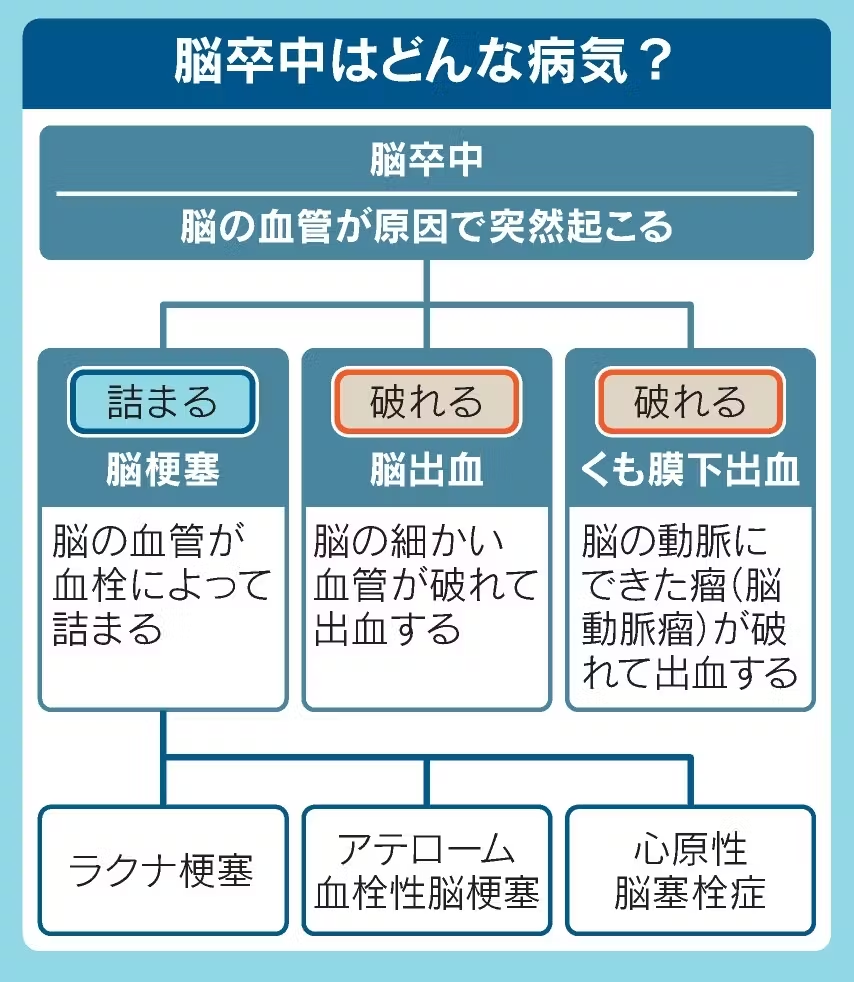

脳卒中は、脳の血管が突然、詰まったり破れたりすることで、脳に障害が起こり手足に麻痺(まひ)などの症状が生じる疾患の総称だ。

① 血のかたまり(血栓)によって脳血管が閉塞する「脳梗塞」

② 脳内の比較的細い血管から出血する「脳出血」

③ 脳動脈にできた瘤(こぶ)が破れて起こる「くも膜下出血」が含まれる。

このうち脳梗塞は、さらに脳血管の動脈硬化が主な原因の「ラクナ梗塞」や「アテローム血栓性脳梗塞」、心房細動など心臓の病気によって作られた血栓が、脳の血管を詰まらせる「心原性脳塞栓症」に分けられる。

急に発症し体の片側に麻痺や言語障害

このように脳卒中には様々な疾患があるが、急に発症し主に体の片側の麻痺や言語障害、意識障害がみられるなど共通点が多い。また、発症から治療開始までの時間の長さが、救命率やその後の経過を左右する点も、脳卒中全般にいえる。

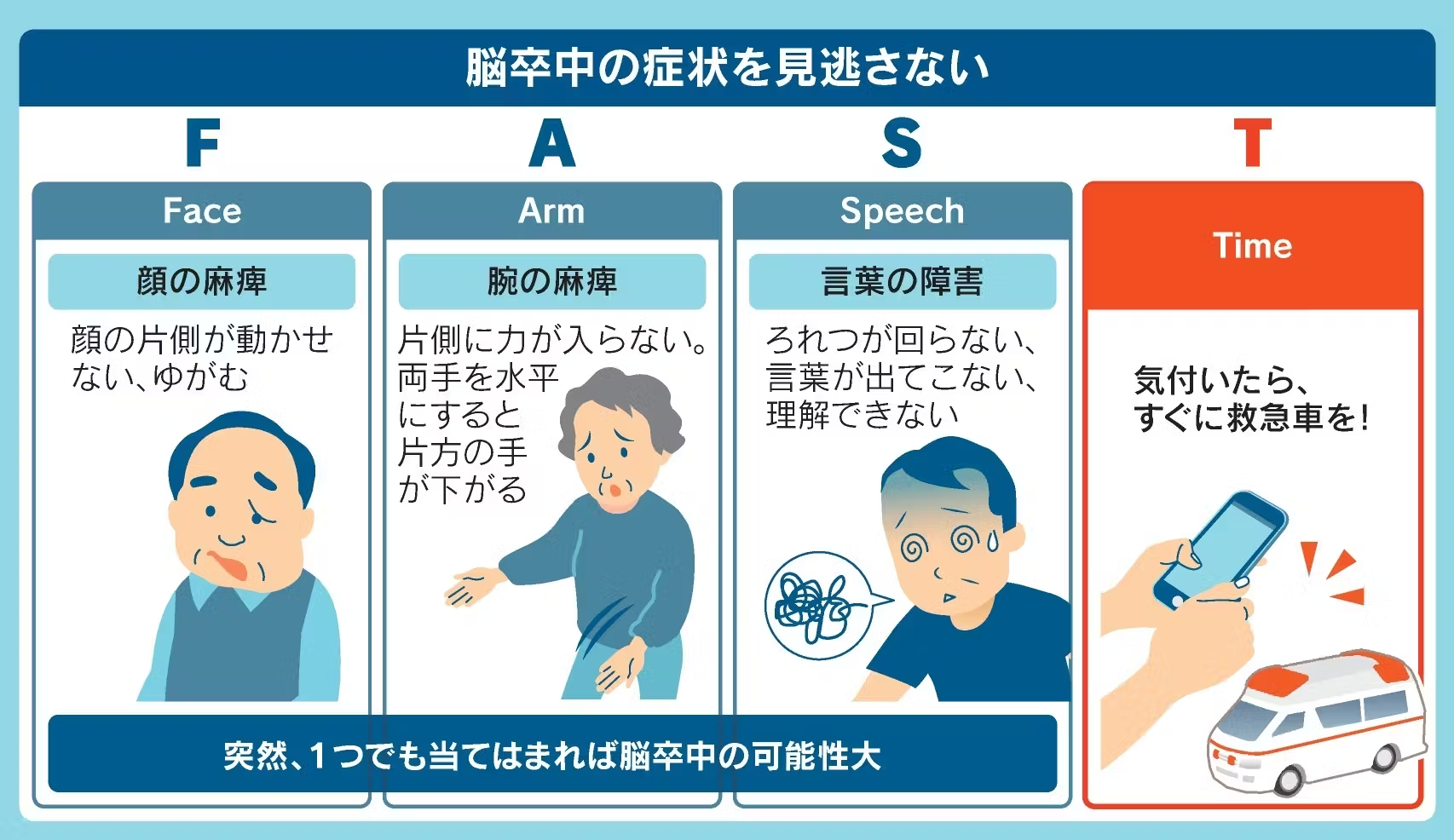

そのため、「症状を知っておき、脳卒中が疑われたら迷わず救急車を呼ぶことが大切」と日本医科大学大学院救急医学分野の横堀將司教授は強調する。代表的な症状としては、顔の片側がゆがむ、片側の手足に力が入らない、ろれつが回らない、言葉が出てこない、視覚障害や意識障害など。1つでも突然起こったら脳卒中を疑い、ちゅうちょしないことが大切だ。

腕の麻痺は、目をつぶり手のひらを上にして両手を前に出した時に、片手が下がらないかチェックするとよい。意識障害は、ぼんやりする程度から声掛けや刺激に反応しない場合まで幅広いので、見逃さないようにしたい。

特に重要な、顔(Face)、腕(Arm)、言葉(Speech)の症状と、時間(Time)の頭文字をつなげて「FAST(早く)!」と覚えておこう。加えて、くも膜下出血では、経験したことがないような激しい頭痛が突然起こることも多い。

筑波大学医学医療系脳神経外科脳卒中予防治療学講座の松丸祐司教授は、「特に脳梗塞は時間とともに進行するので、直ちに受診することが重要」と話す。

発症後4時間半以内であれば、薬によって血栓を溶かして血流を回復させる血栓溶解療法(t-PA療法)が適応となる。この治療法を受けることで、自立した生活に戻れる可能性が高まる。4時間半を超えると、脳出血などの深刻な合併症のリスクが高まるため、治療法に制限時間が設けられている。

特に重要なのは血圧の管理

脳卒中はその後の人生に多大な影響を及ぼす恐れがあり、何よりも予防が重要だ。

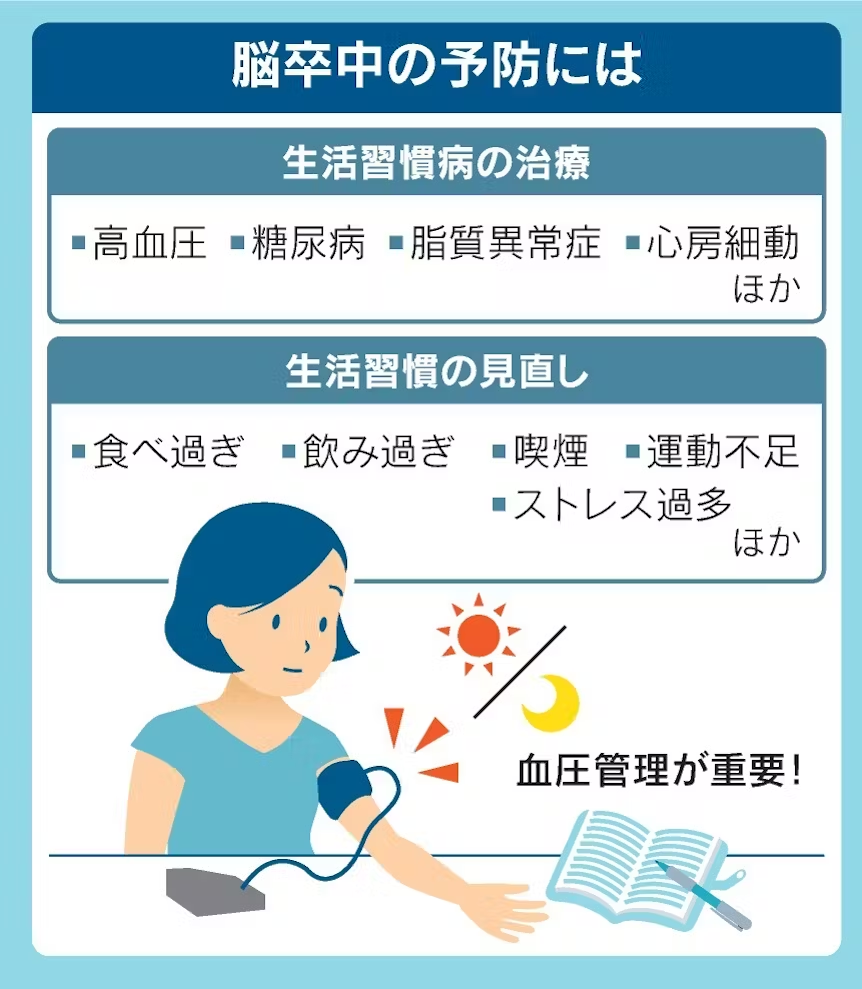

脳卒中は血管の病気であり、高血圧や糖尿病、動脈硬化といった生活習慣病に加え、喫煙、過度な飲酒、ストレスなどがリスク要因となる。そのため、血圧、血糖、脂質の管理や心房細動などの治療に努めることが重要である。減塩や適度な運動、肥満の解消、禁煙など生活習慣の見直しも予防につながる。

松丸教授は「中でも特に重要なのは血圧の管理だ」と強く訴える。高血圧が続くと血管がダメージを受け、脳卒中の発症リスクが高まる。特に冬場は血圧が上昇しやすく、脳卒中の発症が増える傾向にある。日頃から家庭で血圧を測定し、自身の血圧を把握することが予防の鍵となる。

(ライター 坂井 恵)