「座りすぎ」日本人に1日1万歩の勧め がん・認知症予防も

<< Return to Main

-

Nikkei Online, 2025年2月24日 19:38更新

あなたは「座り過ぎ」ていないか

まずは残念なあるデータからお伝えする。豪シドニー大学が世界の20の国・地域を対象に平日の総座位時間(座っている時間)を調べた2011年の報告で、日本は「最も座り過ぎている国」だったというものだ。座位時間が最も長かったのは日本とサウジアラビアの2カ国で、その平均値は1日当たり420分(7時間)。最も多い人では1日10時間もの時間を座って過ごしていた。なお、最も座位時間が短かったのはポルトガルで、150分(2.5時間)だった。日本人は「座り過ぎ」なのだ。

日本は最も座っている国という結果に<Am J Prev Med . 2011 Aug;41(2):228-35>

「ずっと座り続けることには、私たちが思う以上に多くのデメリットがあります」と警鐘を鳴らすのは、『1日1万歩を続けなさい──医者が教える医学的に正しいウォーキング』(ダイヤモンド社)の著者であり、池袋大谷クリニック院長の大谷義夫氏だ。

「京都府立医科大学大学院が約6万人を対象に行った調査によると、座っている時間が長ければ長いほど死亡リスクが高く、持病がなくても、日中座っている時間が2時間増えるごとに死亡リスクは15%増えることが分かっています[注1]。それだけではなく、生活習慣病がある人はさらに死亡リスクが高いというのです。例えば、糖尿病で27%増、高血圧で20%増、脂質異常症で18%増、これら3つを保有する場合42%も死亡リスクが増加します」と大谷氏は続ける。

近年は「歩数」が減少傾向に

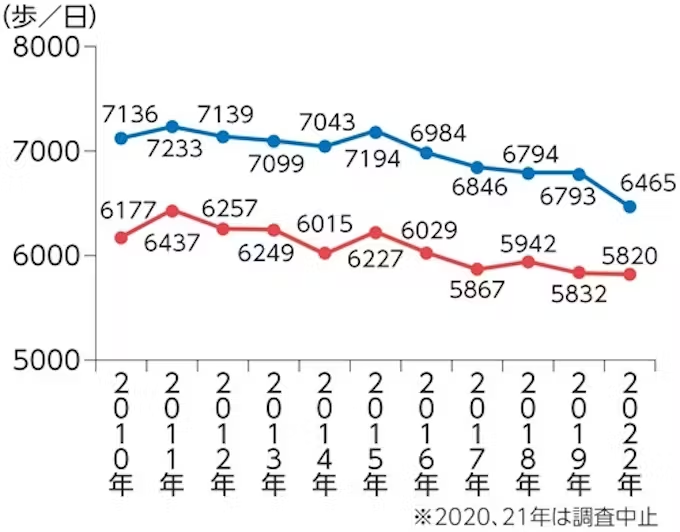

「歩数」が減っていることにも注視したい。厚生労働省が24年8月に発表した「国民健康・栄養調査」の22年分では、20歳以上の歩数の平均値は男性で6465歩、女性は5820歩となった。12年前の10年の調査では男性が7136歩、女性が6117歩でこの12年間で見ると男女ともに歩数が緩やかな減少傾向にあることが分かる。

20歳以上、12年以降は100歩未満、または5万歩以上の者は除く(出所:厚生労働省、22年「国民健康・栄養調査」)

コロナ禍を経て在宅勤務が増えるなど、働くスタイルの変化が歩く習慣を減らしている可能性がある。明治安田厚生事業団が首都圏在住勤労者の身体活動を活動量計で実測し、在宅勤務の頻度との関連性について調べたもの(22年4月〜23年3月にかけて実施)では、週5日以上在宅勤務をしている人の1日の歩数は、毎日出社している人の半分以下だということが分かった[注2]。週に5日以上在宅勤務を行う人の1日の歩数は3194.1歩。在宅勤務が全くない人の7214.8歩と比べて、およそ4000歩も少なかった。1日の座位時間についても、週に5日以上在宅勤務を行う人が657.5分で、在宅勤務の全くない人が584.4分と、約70分もの差が開いた。

[注1]J Am Heart Assoc. 2021 Jul 6;10(13):e018293.

[注2]J Phys Act Health. 2024 Oct 8;21(11):1150-1157.

結局、何歩を目標にすればいい?

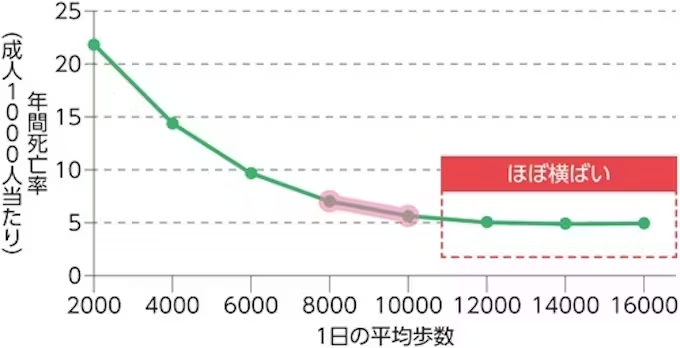

厚生労働省は健康増進に関わる取り組み「健康日本21(第三次)」で、男女ともに、20〜64歳の人の1日の目標歩数を8000歩、65歳以上では6000歩を推奨しているが、大谷氏は年齢にかかわらず「1日1万歩」を推奨している。「米国立がん研究所の研究グループが40歳以上の男女5000人について1日の歩数と死亡率の関係を調べたところ、歩数が多い人ほど死亡率が低いことが分かりました。ただし、1日1万歩以上になると大きな差は出ないため、私はウオーキングの目標としては1日1万歩がよいと考えています」(大谷氏)

約10年間にわたって調査した「1日の平均歩数と死亡率の関係」。

歩数が多くなるにつれ死亡率は下がるが、1万以上になると横ばいになる。

このため、ウオーキングは1日8000〜1万歩を目標にするといいだろう

<JAMA.2020 Mar 24;323(12):1151-1160>

大谷氏は65歳以上の人についても、「日々、多くの人を診察している医師としては、体力には個人差が大きいことを実感していて、年齢=体年齢とは言い切れません。ですから、体力に自信がある人は65歳以上でも、1日1万歩を目標にしていいと思います」とアドバイスする。

「目標とする歩数」については、調査機関や識者によっても多少の差はあるものの、おおむね1日8000歩から1万歩の範囲に収まることが多い。それを目安に日々のウオーキングに取り組むといいだろう。

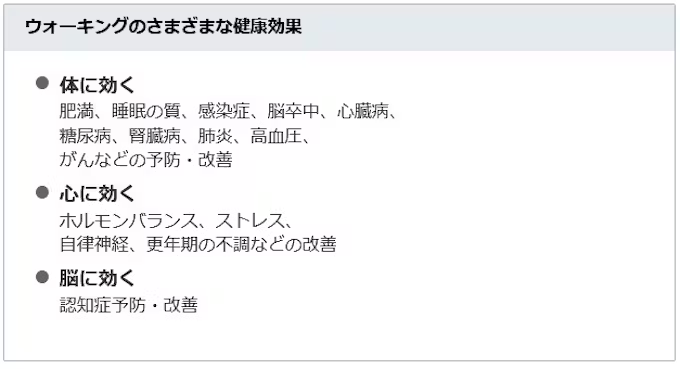

体だけではなく、心や脳にも良い影響を与える

「ウオーキングの健康効果は、多くの人が思っている以上にたくさんあります」という大谷氏。以下では、ウオーキングによる健康効果を具体的に紹介する。あなたの不調や悩みもウオーキングによって解消する可能性がある。

「糖尿病、高血圧、肥満、尿酸値、睡眠時無呼吸症候群などのほか、詳しく調べていくと感染症や肺炎もウオーキングによってリスクが減ることが分かりました。驚いたのは13種類のがんにも効果があったこと。ほかにも多くの病気のリスクを減らしてくれます」と大谷氏。ウオーキングは、体だけではなく、脳や心にもいい影響を及ぼすことが、さまざまな研究結果で明らかになっている(下リスト)。以降は、主なものを簡単に紹介していく。

生活習慣病の予防・対策にウオーキング

肥満に効く

ダイエットというと、スクワットや筋トレをしないといけないと思い込んでいる人は多いかもしれない。筋力をしっかり増やしたいならそれでいいかもしれないが、大谷氏は「運動不足で太っている、腹が出ている、痩せて健康になりたいといった肥満の悩みを持っている人は、筋トレよりも先に内臓脂肪を落とすウオーキングをお勧めしたい。有酸素運動であるウオーキングは糖質や内臓脂肪を燃やし、エネルギーに変える力を持っていますから」と話す。

高血圧に効く

肥満解消については、「1キロ痩せると血圧が1mmHg(ミリメートル水銀柱)下がり、肥満気味の人なら4〜5キロ痩せれば高血圧の改善が図れるという報告もあります[注3]」とも話す大谷氏。ポッコリおなかが気になる人は、高血圧のほかにも糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の改善につながるうえ、他のさまざまな病気のリスクを減らせるので、積極的にウオーキングに取り組むといい。

糖尿病に効く

生活習慣病の中でも日本に約1370万人いると言われている糖尿病は、失明、心臓病、腎不全、足の切断といった重篤な症状につながることがあるため、心配の人も多いだろう。そんな糖尿病に効く興味深い報告もある。米ジョージ・ワシントン大学の研究チームが、平均年齢70歳の血糖値がやや高めの糖尿病予備軍10人を対象に行った「ウオーキングと血糖値の関係」の研究だ[注4]。「午前10時30分から45分のウオーキングをする」「午後4時30分から45分のウオーキングをする」「毎食後15分のウオーキングを3回する」という3つのパターンに分けて血糖値を測定したところ、「毎食後15分のウオーキング3回」のパターンが最も血糖値が抑えられ、血糖値変動も少ないことが分かったというものである。

「この結果は、細切れのウオーキングが有効ということと、歩くなら食後が良いということを示しています。『食べたらすぐ歩く』を実践しましょう」と大谷氏は解説する。

腎臓病、睡眠時無呼吸症候群に効く

また、主な発症原因が高血圧と糖尿病である腎臓病もウオーキングをすることで機能の低下が緩やかになる。患者の約3分の2が肥満だという睡眠時無呼吸症候群も、ウオーキングで肥満を解消することでかなりの改善が見られるという。

肺炎に効く

肺炎にもウオーキングの効果が期待できる。「負荷の高い筋トレやランニングなどの激しい運動は免疫力を下げ、ウオーキングのような軽い運動は免疫力を上げます。免疫力を上げて風邪を引かないようにすれば肺炎の予防にもつながります」(大谷氏)。

つまり、感染症に強くなるというわけだ。「米国では風邪の引き始めには有酸素運動がいいと言われています。熱が出ているケースでウオーキングをすることは厳禁ですが、風邪の引き始めにウオーキングをすると、免疫力を高めるNK細胞が活性化します[注5]。これにより、風邪の早期回復が期待できるわけです」(大谷氏)。

また、北海道大学が肺炎で亡くなった約1200人とウオーキングの関係を調べたところ、1日に1時間以上歩いている人は肺炎による死亡リスクが低かったことが分かった[注6]。一方、1日30分未満しか歩かない人は、心筋梗塞や脳卒中にかかったことがなくても、肺炎による死亡リスクが33%も上がることも判明している。

「高齢者の場合、唾液や食べ物が誤って気道に入り、細菌が肺に入って炎症が起こる誤嚥性肺炎になる方も多いと思います。肺炎で入院すると、『寝たきりになったり、飲み込む力が弱くなったりする』→『誤嚥性肺炎になる』→『再び肺炎で入院する』という負のスパイラルに陥ることもあります。そうならないためにも、よく歩いてください」(大谷氏)

[注3]Hypertension. 2003 Nov;42(5):878-84.

[注4]Diabetes Care. 2013 Oct;36(10):3262-8.

[注5]Discov Med. 2015 Jun;19(107):433-45.

[注6]J Epidemiol. 2019 Jun 5;29(6):233-37.

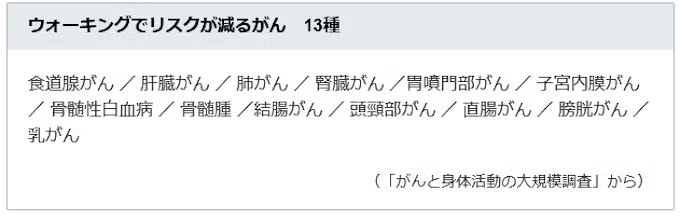

13種類のがんのリスクも低くなる

「個人的に一番驚いたのはこれ」と大谷氏が話すがんについてのウオーキング効果は、米国と欧州の約18万7000例のがんを取り上げた2016年の「がんと身体活動の大規模調査」で明らかになっている[注7]。乳がん、ぼうこうがん、直腸がん、頭頸部がんなどの13種類のがんのリスクが低くなるというものだ。また、デンマークの調査では歩くことで大腸がんを予防できて、予後もよくなることが判明している。

自律神経を整え、うつ対策にも

「病気ではないけれど快調でもない」「疲れが取れない」「肩がこる」「やる気が出ない」などの不調は、自律神経の乱れから起きている可能性がある。また、「ストレスで胃が痛い」「メンタルをやられておなかを壊した」などの症状も自律神経の乱れが原因の1つと考えられる。

こうした症状を放っておくと、自律神経失調症になり、ストレスとセットになって神経性胃炎や過敏性腸症候群などの病気を引き起こすことがある。こうした不調を解消するためには、交感神経と副交感神経のバランスを整えることが大切だ。大谷氏は「自律神経を唯一、意識的にコントロールできるのが呼吸。深い呼吸をすることで副交感神経が優位になります。そこで、自律神経のバランスを整えるために、深い呼吸を意識しながらウオーキングのような有酸素運動をすることをお勧めしています」と話す。

カナダのトロント大学の研究グループが運動とうつに関する30の論文を調べたものでは「週に150分のウオーキングでも将来のうつリスクが低下する」ということも判明している[注8]。これは「毎日約20分歩くだけで効果がある」ということだ。それなら元気が出ずに歩けないという人でも実行できるかもしれない。

なぜ、歩くことは認知症リスクを低減する?

そして、歩くことで認知症のリスクも減らせる。スウェーデンのカロリンスカ医科大学の中高年の男女約1450人を約20年間にわたって調査したところ、週2回以上、ウオーキングをはじめとした軽い運動をしている人は、認知症の発症のリスクが半減することが判明した[注9]。

歩くことがなぜ認知症の発症リスクを減らすのか。「歩くことで人や障害物を避けたり、坂道などでは少し足の角度を変えたりと、脳が自然に手足や体に指令を出すことで、マルチタスク処理をするようになり、大脳皮質の運動野が活発化します。そうなることで、認知症の予防につながっていくと考えられています」と大谷氏は説明する。

ここまで、さまざまなウオーキングの健康効果を紹介してきた。何かを始めたり、やり直したりするためには、動機付けがとても大切だ。「健康のためにも、もっと歩こう」と思っていただけたら幸いである。

[注7] JAMA Intern Med. 2016 Jun 1;176(6):816-25.

[注8]Am J Prev Med. 2013 Nov;45(5):649-57.

[注9]Lancet Neurol. 2005 Nov;4(11):705-11.

(まとめ:氏家裕子=ライター、図版制作:増田真一)

[日経Gooday2024年11月15日付記事を再構成]