Source: Nikkei Online, 2025年3月27日 5:00

1975年4月4日、マイクロソフトは米ハーバード大の学生だったビル・ゲイツと、友人のポール・アレンが設立した。米南西部ニューメキシコ州でMITS社が初の個人向けコンピューターとなる「Altair(アルテア)8800」を発表し、マシンで動くプログラミング言語「BASIC」を使えるようにするソフトを提供したことがきっかけだ。

社名は「マイクロコンピューター」と「ソフトウエア」を掛け合わせて命名した。81年に米IBMが開発するパソコンに基本ソフト(OS)「MS-DOS」を提供し、互換性のある他社のパソコンにもソフト提供を始め、急成長に火が付いた。

革新はソフトの価値の再定義にある。ソフトはハードの付属品という固定観念を覆した。ソフトの知的財産権を確立し、独立した商品として価値を与え、ライセンスで対価を得るソフト企業のビジネスモデルを確立した。

80年代にパソコンはプログラムの知識を持つ利用者しか使えなかった。マウスとディスプレーの表示を連動させ、アイコンなどをクリックして使う「グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)」の登場が普及に大きく貢献した。

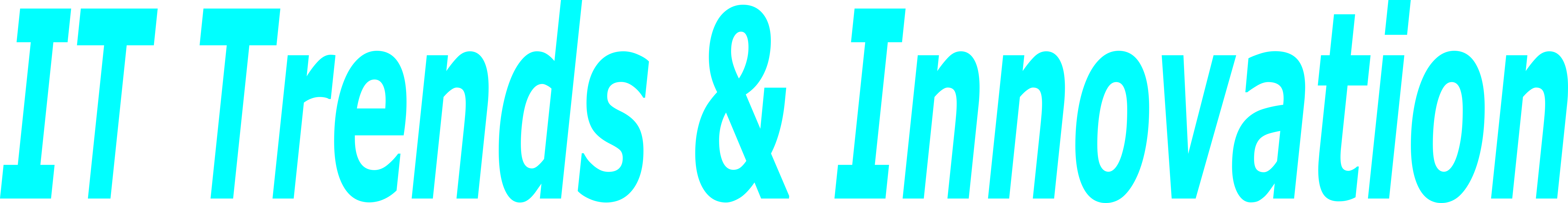

GUIは米カリフォルニア州シリコンバレーにある米ゼロックスのパロアルト研究所の「Alto(アルト)」が原型といわれ、これに着想を得た米アップル創業者のスティーブ・ジョブズ氏が84年にマッキントッシュとして先駆けて製品化した。

マイクロソフトは85年にGUIを採用した「ウィンドウズ」を発表した。GUIを広く安価な互換性のあるパソコンで使えるようにしてパソコンを普及させた。

ライバル心をむき出しにしたジョブズ氏はゲイツ氏を「人のアイデアを恥ずかしげもなく盗む」とことあるごとに批判した。ゲイツ氏は「ゼロックスという金持ちの隣人にテレビを盗みに入ったら、あなたがすでに盗んでいたことに気づいたという感じだ」と反発し、あくまで原型はパロアルト研究所にあったと主張している。

未来のコンピューターの形を求め、ハード・ソフトを自社で設計し、あくまで利用者の直感的な使い勝手を追求するジョブズ氏に対し、ゲイツ氏はソフトをベースに、互換性やコストを追求して普及を念頭に置いた。

いわばジョブズ氏がまいたコンピューターのパーソナル化の種を、ゲイツ氏が世界に広げて育てたといえる。2人の天才の対立は裁判に発展したものの、07年のイベントでジョブズ氏はゲイツ氏を「コンピューターを大衆のものにした」と評価し、たたえ合った。

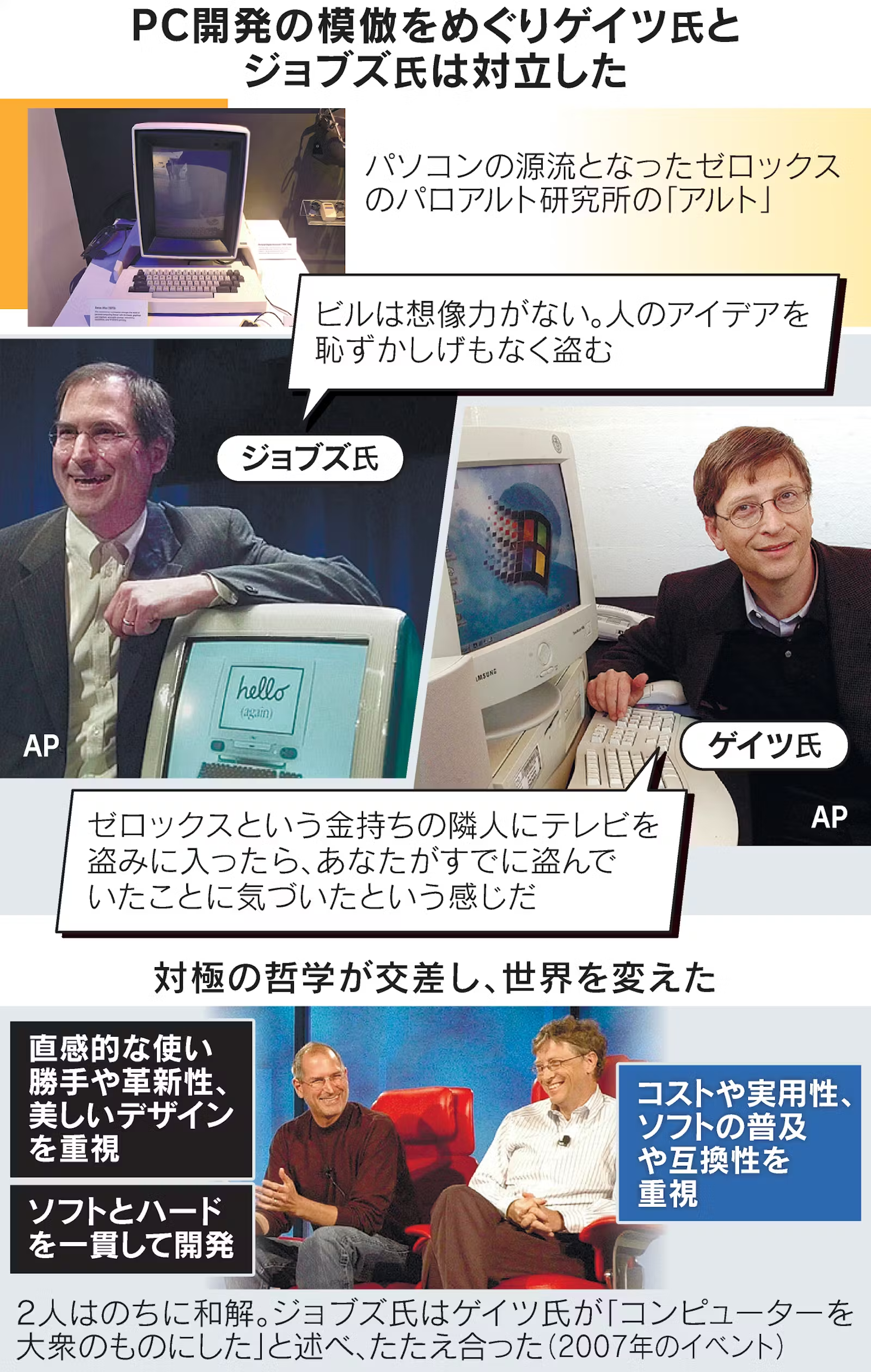

世界的なブームを巻き起こした「ウィンドウズ95」は発売1年で4000万本以上を販売した。ウェブ閲覧ソフト(ブラウザー)「インターネットエクスプローラー(IE)」は無料でセット提供され、インターネットの一般家庭への普及を促した。

95年にゲイツ氏は「インターネットの大波」という社内メモを出し、インターネットがあらゆるものを変える未来を予見した。

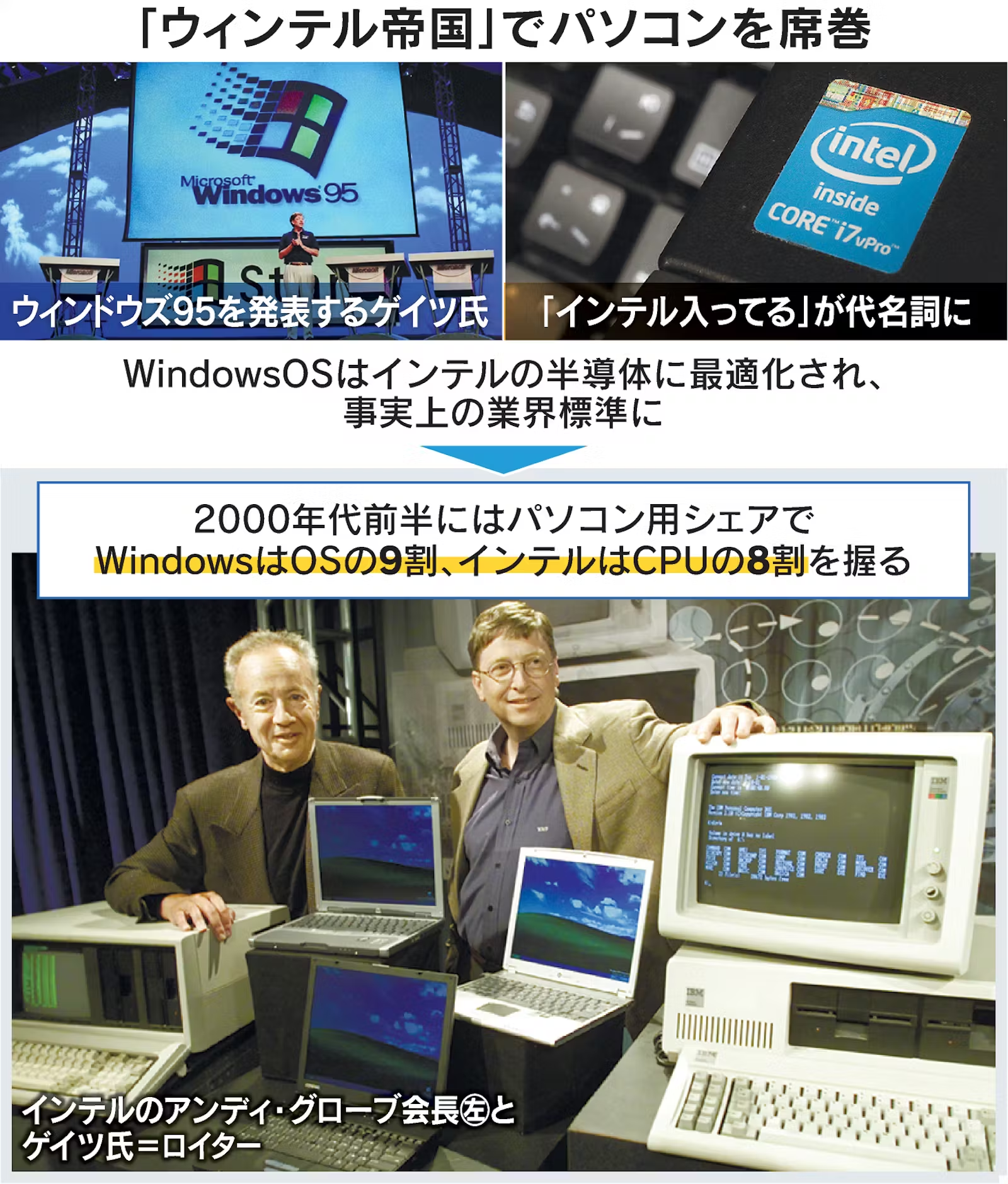

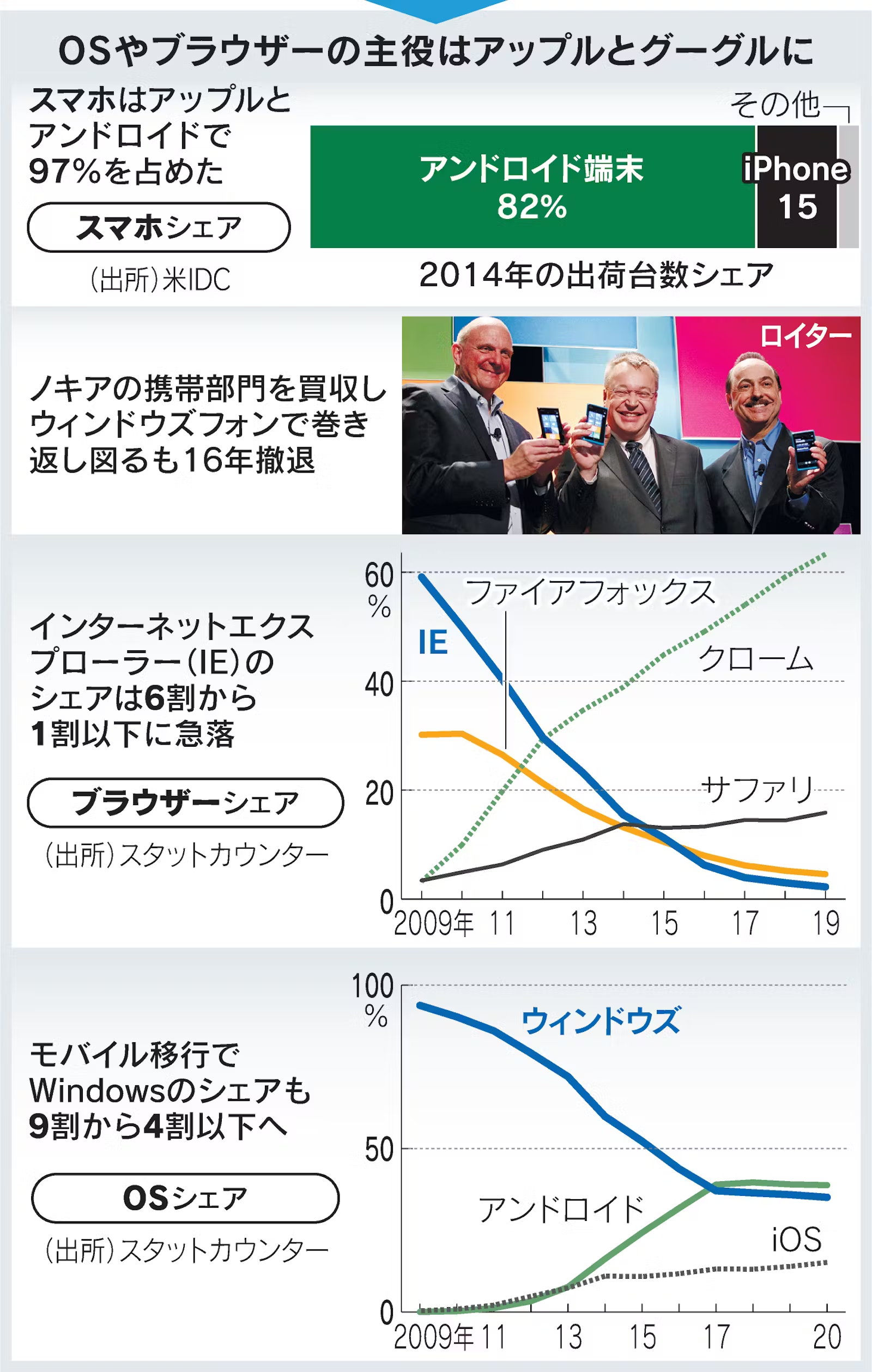

2000年代にはパソコンの9割をウィンドウズが占め、パソコンの頭脳役には米インテルが最適化したCPU(中央演算処理装置)を搭載した。「ウィンテル帝国」と呼ばれる一時代を築き、世界のデジタル革命を先導した。

「帝国」は反発も招いた。ウィンドウズを軸にブラウザーのインターネットエクスプローラー、業務ソフトのオフィスといったソフト群を抱き合わせて販売する手法は、他のソフト企業の参入をはばみ、競合に対する障壁となった。

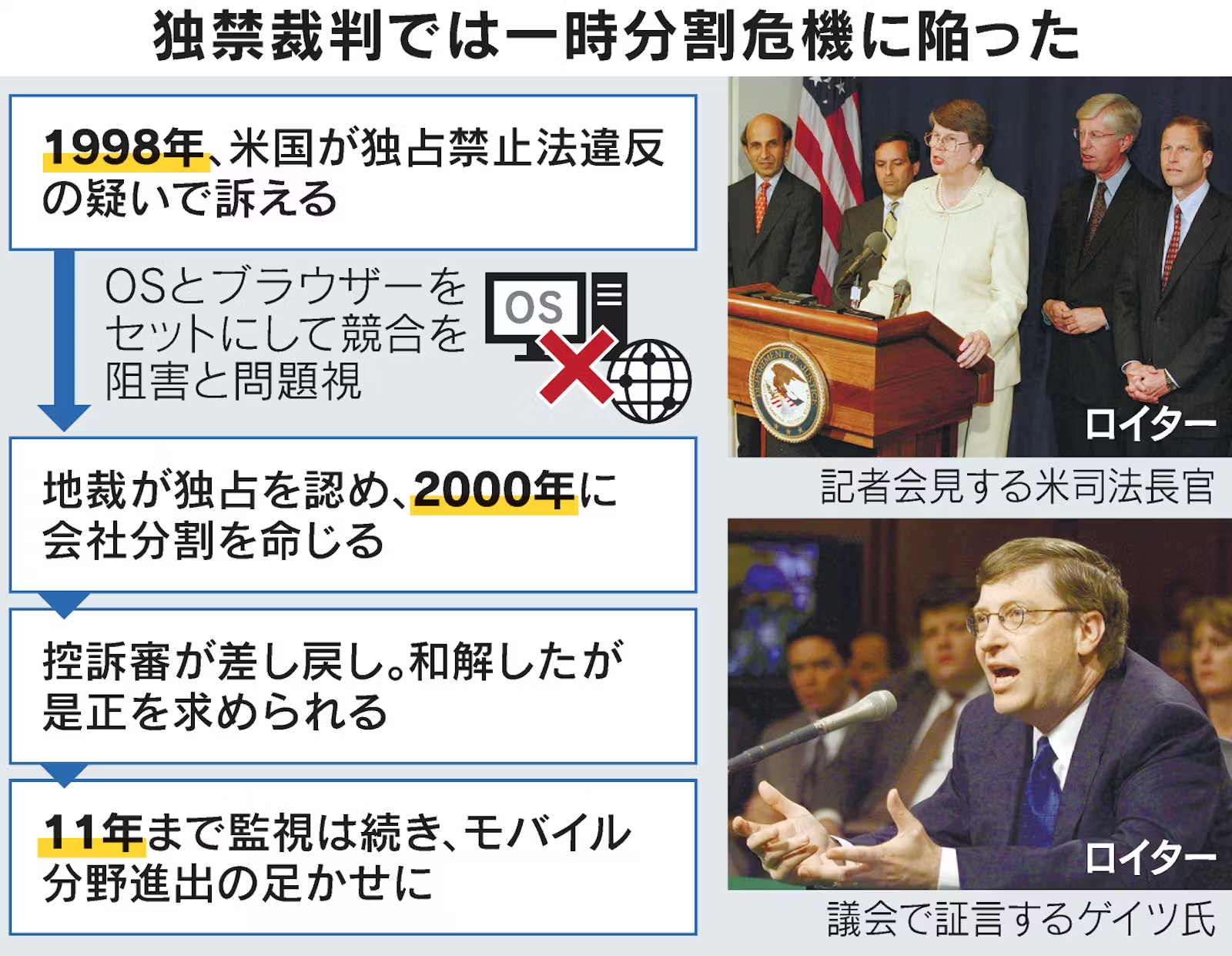

クリントン米政権下の1998年、司法省が中心となり反トラスト法(独占禁止法)違反の疑いでマイクロソフトを提訴した。セット販売が市場競争をゆがめ、競合の参入を阻んでいるというのが主眼にあった。

2000年、米連邦地裁はマイクロソフトの独占を認め、OSと業務ソフトの2つに分割する命令を下した。国家による企業分割では米石油大手スタンダードオイルや米通信大手AT&Tに続く歴史的な判決となり、マイクロソフトは窮地に陥った。

同じ年にゲイツ氏は2代目CEOとしてスティーブ・バルマー氏に経営のバトンを渡した。控訴審は審議不十分として差し戻され、最終的には和解で分割を回避した。ソフトをセット提供する商慣習に対し、政府の厳しい監視は約10年にわたって続いた。

マイクロソフトの解体は回避されたが、ゲイツ氏は後に「もし訴訟がなければもっと電話用のOS開発に集中できたはずだ」と述べ、グーグルやアップルにモバイルの覇権を握られたことを人生最大の後悔と回顧している。独占の解消は分割ではなく、モバイル時代の到来という新たな技術革新によってもたらされることになった。

アップルが07年、iPhoneを発売し、3G通信でモバイルインターネットの時代が幕を開けると、米グーグルはスマホOS「アンドロイド」やブラウザー「クローム」でマイクロソフトの牙城を切り崩した。

マイクロソフトは「ウィンドウズフォン」を発売し、14年にはノキアの携帯端末事業を買収して挽回を狙ったが、シェアは1割にも満たず撤退を迫られた。

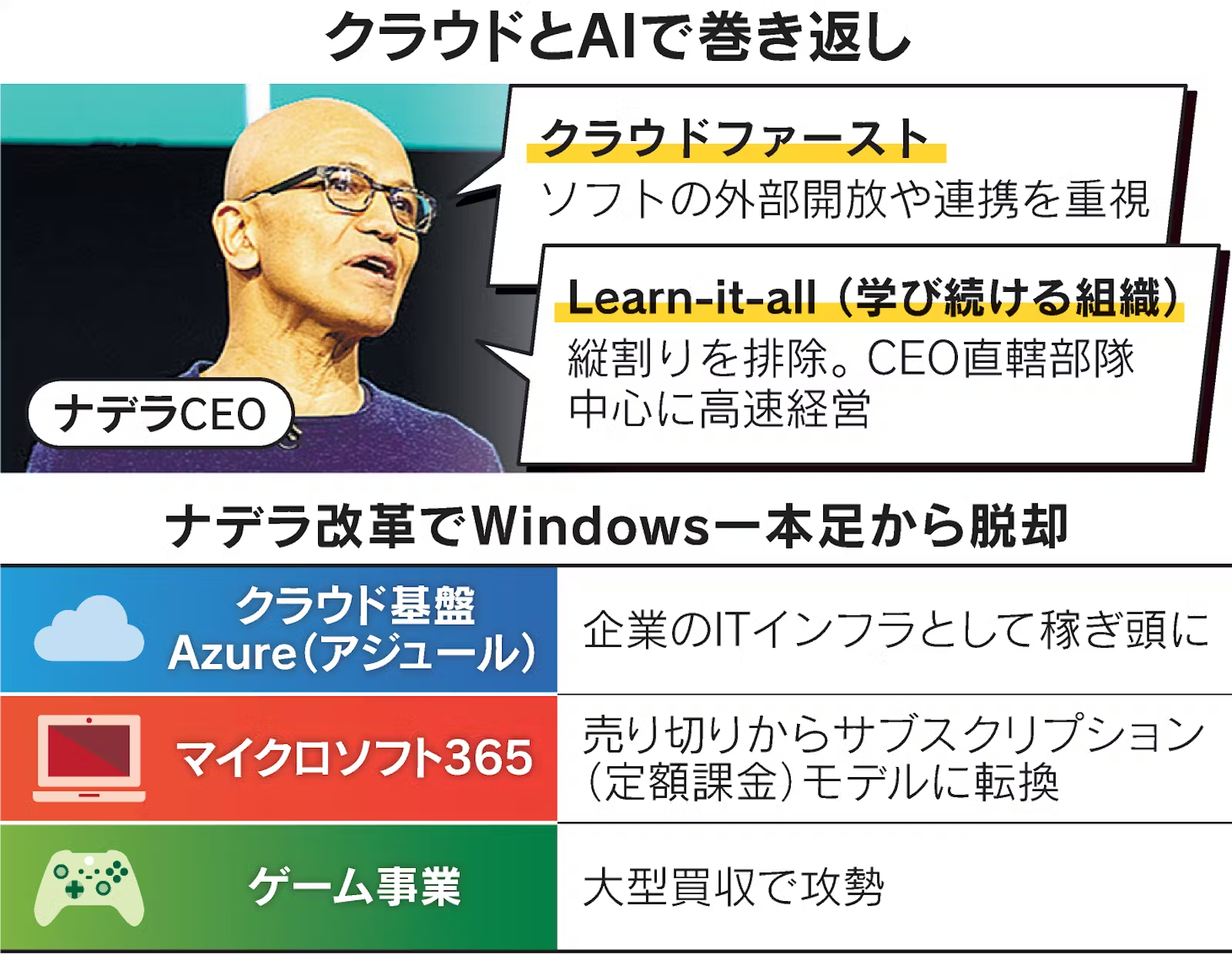

モバイルが苦戦するなか、マイクロソフトは事業の多角化を進めた。ゲーム事業の「Xbox」、クラウド基盤の「アジュール」、ソフトのサブスクリプション(定額課金)の「オフィス365」といった事業を新たな柱として育ててきた。

14年に3代目CEOに就任したサティア・ナデラ氏は「モバイルファースト」「クラウドファースト」を旗印に経営方針を大転換した。

ウィンドウズ、オフィス、アジュールなどの独立した部門間ごとに競い合う組織を改め、製品ではなく機能ごとの組織構造に抜本的に改めた。「オフィス365」の製品をアップルやグーグルのOSにも提供し他社製品との連携を強め、ソフトのプラットフォーマーとしての位置づけを明確にした。

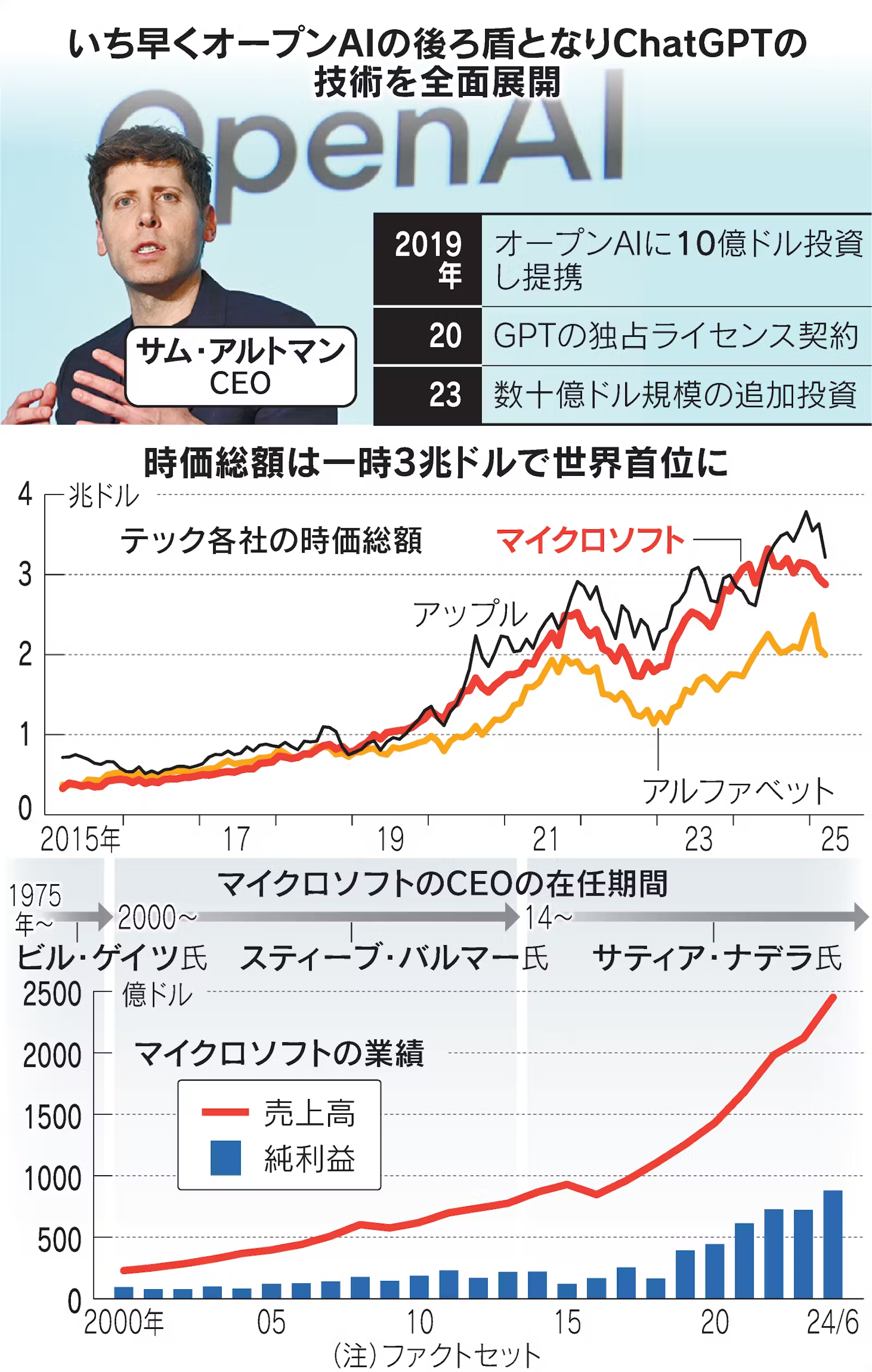

特にAI時代を予見し、オープンAIに接近。まだChatGPTが世に出ていない19年から同社にクラウドのインフラを提供し、見返りにAI技術の優先使用契約を得た。企業向けにITインフラとAIをセットで提供する戦略へとカジを切った。

オープンAIには2兆円ともされる投資で後ろ盾となり、同社の技術をあらゆるビジネスソフトにAI支援「コパイロット」として盛り込んだ。AI戦略を市場が評価し、一時は時価総額は3兆ドルを突破し、アップルと首位を競うほどに勢いを取り戻した。

マイクロソフトを復活させたナデラ氏だが、「365」を中心とするソフトのセット販売や、AI技術の囲いこみなど肥大化するマイクロソフトの手法に対し、競争当局は監視の目を再び強めている。稼ぎ頭のクラウド事業は成長が鈍化し、AIの莫大な投資回収も不透明だ。次の50年は再び波乱の予感に満ちている。

マイクロソフトの産業史的な功績は、先人たちのアイデアを巧みに生かし、パソコンをビジネスインフラとして定着させた点だ。ソフトによる資料作成や情報共有の仕組みは、紙やタイプライターを使っていた労働者の働き方を劇的に変え、より柔軟でグローバルな労働環境と生産性向上を実現した。

反面、米国の巨大テクノロジー企業主導によるデジタル技術の標準化は、独占やサイバー攻撃といった負の側面をもたらした。AI革命の一翼を担うマイクロソフトの責務は重い。