Source: Nikkei Online, 2025年7月19日 12:46更新

数兆円の国費がつぎ込まれる最先端半導体の受託生産会社(ファウンドリー)、ラピダスが量産に向けた試運転にこぎつけ、工場のある北海道千歳市で18日、お披露目の記者会見を開いた。

今のところ、同社への評価は期待と不安が入り交じっている。どちらかといえば、不安の声の方がやや多いかもしれない。

2027年としている本格生産に向けて不可欠なのが「地球上で最も複雑な機械」といわれるオランダ製の最先端製造装置「極端紫外線(EUV)露光装置」だ。それが無事動き出したというのは良いニュースではある。

だが、量産を始めた際に採算性に直結する「歩留まり(良品率)」が目安とされる水準(7割以上)を本当に実現できるのか。そして一番は顧客がどのくらい確保できるのか、それが見えてこない。

出資を募ろうにも、民間企業の反応はいまひとつだ。モノがない以上、無理もないことだが、当面は国が資金面で面倒を見続けることになるのは想像にかたくない。それがいつまでなのか。「国プロ」と呼ばれた過去の政府主導プロジェクトには成功例が少ないこともあり、不安の声が出てくるのもわからなくはない。

政府はそれでもラピダスを支え続ける可能性が高い。半導体はパソコンなどの民生用と防衛用両方に使う「デュアルユース」の技術だ。安全保障上持つべき技術の水準は半導体の性能と深く関係しており、人工知能(AI)時代のインフラ、例えばデータセンターの技術を各国と競える水準に保つのにも、最先端半導体の開発力と調達力が不可欠になる。

一方で、最先端といえども、日本が半導体ファウンドリーを持つだけではあまり意味がない。ラピダスが優れたチップを製造しても、買い手が育たなくては宝の持ち腐れだ。

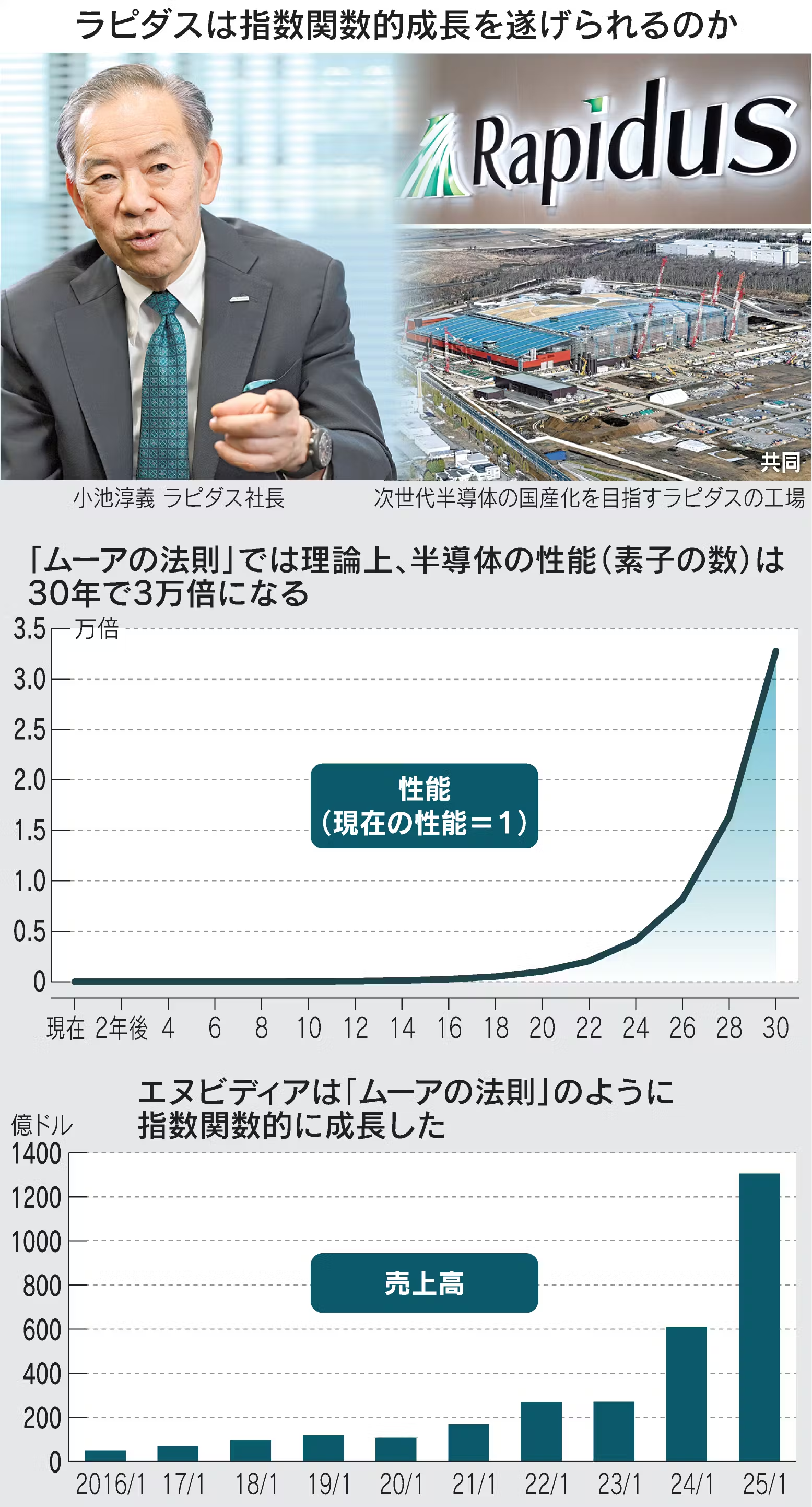

つまり、ラピダス問題の本質は主要国、とりわけ日本国内での顧客づくりにある。政府やラピダスが「いずれはライバルに」と想定する世界最大のファウンドリー、台湾積体電路製造(TSMC)の顧客名簿にはスマートフォンの米アップルやAI用チップのエヌビディアなど、世界のデジタル産業、製造業をけん引する企業がいくつも名を連ねている。

ラピダスもいくつかの有力企業との間で取引に向けた覚書を交わしたという。NTTグループの進める次世代通信基盤向けにチップ生産を担う話もある。だが、それぞれで予想される生産量は、例えば「アップルがTSMCに発注しているシリコンウエハーの月間処理枚数より2ケタ小さい数字にとどまる可能性がある」と専門家の多くは予想する。

半導体メーカー、とりわけファウンドリーの死命を制するのはやはり顧客の数と質、それに受注規模だ。始まったばかりの企業には酷な言い方だが、それらが欠ければ、優れた製品→良い顧客→さらに優れた製品の開発――の好循環はやってこない。

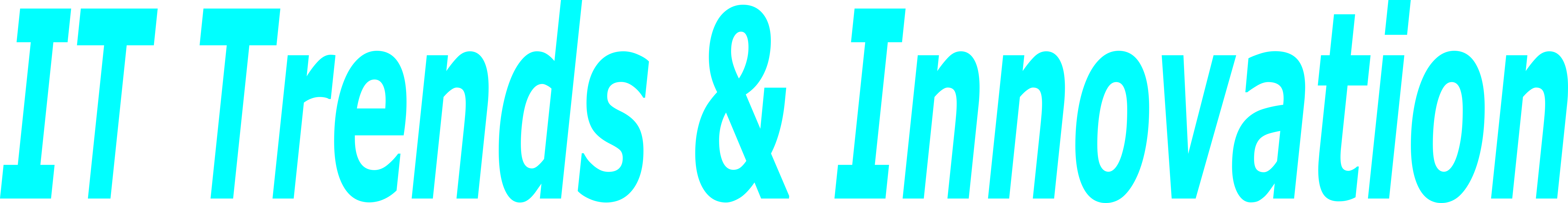

半導体という工業製品の特性がそもそも好循環を前提にしたものだ。チップに載るトランジスタ素子の数が2年で倍増するという「ムーアの法則」があるが、それが意味するところはデジタル機器の性能や価格が2年ごとに劇的に改善される、ということだ。

それで起きたのが1990年代のダウンサイジング革命(パソコンの普及)、2000年代のモバイル革命(スマホなどの普及)、20年代のAI革命(生成AIの普及)なのは言うまでもない。

つまり、ムーアの法則に従えば今から2年後のチップの性能は2倍、4年後は4倍、6年後は8倍と指数関数的に増す。そうした法則にのっとってコンピューターの性能を良くする、あるいは小型化をすることで市場(顧客の数)と製造・サービスの担い手を指数関数的に増やしてきたのが、ここまでのデジタル産業の歴史だった。

成功したのは米国や台湾企業だけではなかった。中国もそうだ。ここ数年だけで半導体企業が150以上にも増加しているという。中でもファウンドリー最大手の中芯国際集成電路製造(SMIC)は「スモールヤード・ハイフェンス」(半導体など狭い分野に絞った高い塀)と呼ばれる米規制政策をものともせずに一定程度の先端半導体を実用化している。

TSMCが回路線幅で2ナノ(ナノは10億分の1)メートルや3ナノの最先端品の王者だとしたら、中国勢は総体として「レガシー」と呼ばれる7ナノ以上の成熟型技術の半導体で圧倒的シェアをすでに握る。中国はデジタル機器や電気自動車などの生産で世界一の産業基盤を持つからだ。

そうした半導体企業と製造業の連関を日本にも取り戻せるかどうかだ。貿易統計を見ると、日本はデジタル製品の収支が10年代を境に赤字だ。90年代にはパソコン、その後もテレビやディスプレーで市場を奪われ、07年のアップル「iPhone」の登場でスマホまでが純輸入国に後退した。

それと軌を一にしたのが、一度は世界の頂点を極めた半導体産業の衰退だ。ラピダスはそうした産業連関のほころびを修復するための最初の一滴との位置づけで設立された。であればこそ、「良い顧客」企業を育てることにもっとスポットをあて、技術革新と新産業創造を促すべきだろう。半導体産業の再興はデジタル製品を中心とした製造業の再興、新市場づくりと両輪でこそ成り立つ。