Source: Nikkei Online, 2023年4月20日 2:00

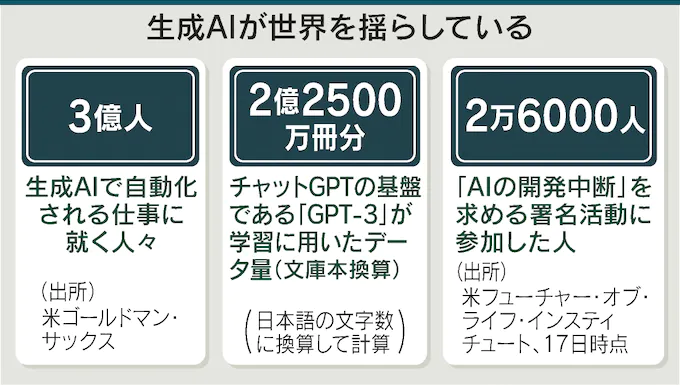

生成人工知能(AI)の進化が世界を揺らしている。米オープンAIが2022年11月に公開した「ChatGPT(チャットGPT)」は質問に巧みに受け答えする能力で衝撃を与えた。データ収集の手法をめぐっては規制論も広がる。時代を画すような新技術に人類はどう向き合うべきなのか。有識者に聞いた。

生成人工知能(AI)に使われる大規模言語モデルの登場で時代は「AI1.0」から「AI2.0」に変わった。

AI1.0の時代は顧客の購買予測の精度を高めたり、ウェブサイトの閲覧数を最大化したりするために個別にデータを収集してAIを作り込む必要があった。一つ一つのアプリケーションを作るのにコストがかかり、利益率が低くなる課題があった。

(AI2.0の主役である)大規模言語モデルは世界中のデータで訓練した一つの巨大な「脳」のようなものだ。様々なタスクに対応でき、自動対話や動画生成などに使いたい場合には微調整するだけでいい。「ウィンドウズ」や「アンドロイド」などの基本ソフト(OS)の出現よりも大きなプラットフォーム革命といえる。

もっとも、大規模言語モデルの学習には莫大な費用がかかる。米マイクロソフトと協業する米オープンAIや、米グーグルのような先行企業の中から強力なプラットフォーマーが生まれる可能性がある。一握りの企業が支配的な立場を使って収益を稼いだり、自らの都合で設定を変更できたりしてしまう恐れがある。

AI2.0は非常に力強い変化だが、AIが人間の創造性や認知力、感情を超えるとはみていない。コンピューターが人間の知能を超える「シンギュラリティー」の達成は不可能ではないと思うが、むしろAIは人間の知的な活動を補助する存在になっていくと考えるべきだ。

例えば簡単な言葉からリアルな画像や動画を描く生成AIを駆使すれば、映像などのコンテンツを短時間で低コストに作ることができる。人間に残された優位性は創造性や分析能力、複数の専門的な知見を統合して推論する能力になる。感情や人と信頼関係を結ぶコミュニケーション能力もAIで再現するのは難しいだろう。

AIをめぐっては地政学的な対立がしばしば議論となっている。多くの人々は米国と中国の「どちらが勝つか」に注目しているが、これは戦争でも競争でもない。両国は経済構造やニーズに合うAIを開発するためにそれぞれの強みを発揮していくだけだ。

技術的には明らかに米国がAI2.0の発明者だ。一方で中国の起業家は勤勉かつハングリーで、彼らの追い上げは著しい。米国による半導体輸出規制などの封じ込めが、中国のAI産業の成長を抑制するような状況にはならないと思う。

(聞き手はDXエディター 杜師康佑)

過去10年の人工知能(AI)の進化は多くの面で想定を上回ってきた。「ChatGPT(チャットGPT)」のような対話型AIだけでなく、簡単な文章から画像を生成する「ステーブル・ディフュージョン」などもそうだ。これらの技術の登場は10年前には予想できなかった。

いくつかの失望があったことも事実だ。自動運転技術はかつて人々が予想したほど普及していない。それでもAIは進化の余地が大きく、少なくとも今後5年間は発展を続けるだろう。

18世紀の産業革命における(蒸気機関のような)技術と同様の役割をAIが担う可能性もある。特にチャットGPTなどの基盤となる大規模言語モデルは社会の様々な分野にインパクトを与える汎用的な技術だ。

少なくとも大規模言語モデルが検索エンジンの競合技術となるのは間違いない。コピーライターのような仕事やソフトウエア開発なども大きな影響を受ける。今後数年内に新たな使い道が数多く登場すると見込んでいる。

AIを活用している多くの芸術家や技術者らと議論をしたが、得られた結論はAIがクリエイティブな領域で人間を置き換えることはないというものだった。以前はテクノロジーに対する懸念が強かったが、今では創造性を補強し、新しい創作を可能にするものとしてとらえられるようになってきた。

重要なのは技術の進化に対応していくことだ。個人レベルにとどまらず、社会全体で取り組む必要がある。その方法の一つが教育の見直しだ。チャットGPTの特徴である双方向のやりとりによって誰もが「個別指導教員」を持てるようになる。

過去10年を振り返ると、私が住む英国ではAIの普及に伴って格差が拡大してきた。テクノロジーが低スキルの職業を代替する可能性が高いというのがその理由の一つだが、より構造的な要因もある。それが巨大テクノロジー企業の台頭だ。

巨大テックは軒並み「AIカンパニー」であることを公言し、データやスーパーコンピューター、人材といった分野で(参入障壁となる)「堀」を築いている。技術の成果をより平等に分配するためには、規制当局が介入して経済成長にどうつなげるかを考えることが有益だ。

(聞き手はAI量子エディター 生川暁)