Nikkei Online, 2025年5月6日 5:00

アリババクラウドのAIモデルQwen=ロイター アリババクラウドの人工知能(AI)「通義千問(Qwen)」が日本でも存在感を高めている。オープン型として外部に技術を開放するQwenモデルを、AI開発のABEJAなど国内新興企業が利用する。

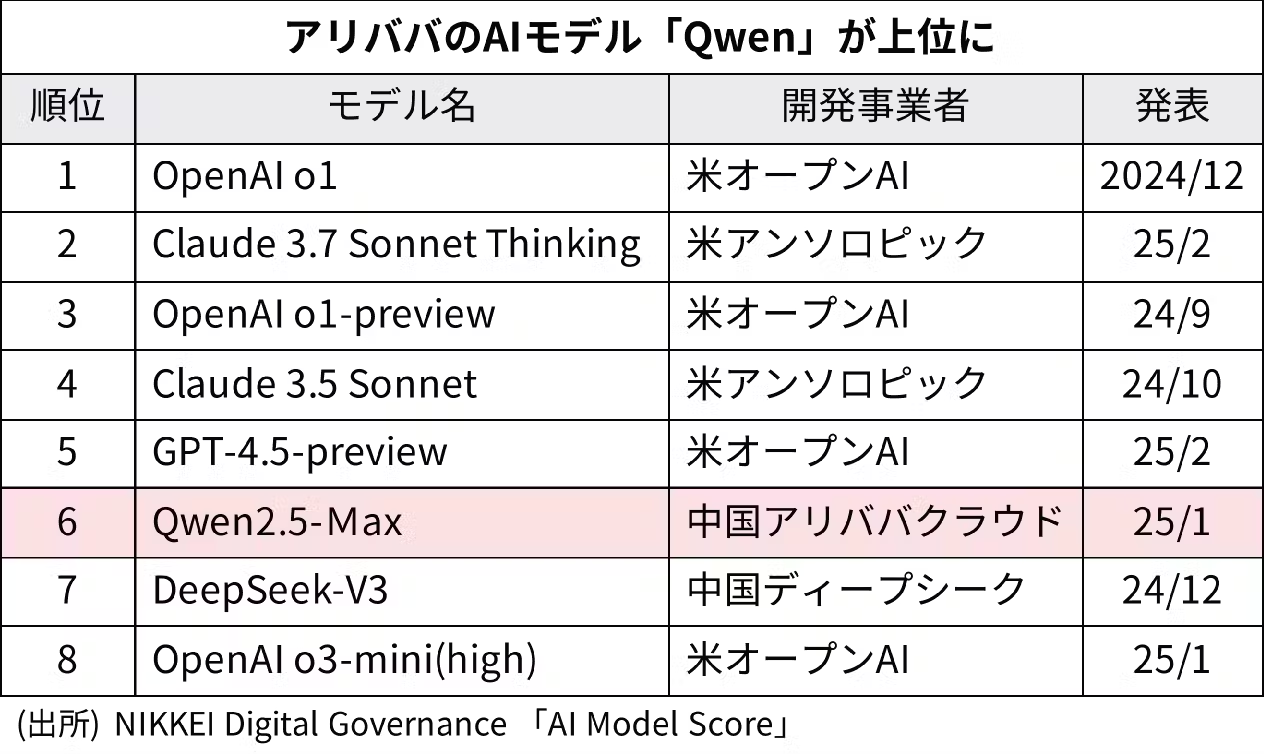

日本経済新聞社が4月に公開した「AIモデルスコア」では、Qwenモデルが中国のディープシークのモデルを上回って6位につけた。

ABEJAは4月17日、新モデルの「QwQ-32B Reasoning Model」を発表した。連鎖的に思考をつなげて回答を出力する論理推論型で高い性能を発揮した。このモデル開発の土台となったのが、アリババのQwenモデルだ。

日本経済新聞社の専門メディア「NIKKEI Digital Governance(日経デジタルガバナンス)」が米中日などの主要AIモデルの性能を日本語で測定した総合ランキングでは、1月発表の「Qwen2.5-Max」が113モデル中6位につけた。

文法などの基礎言語力にとどまらず、論理的推論や数学でも好成績を出した。

Qwenのオープン型モデルが高い性能を発揮するのも特徴だ。オープン型の「Qwen2.5-32B」はモデルスコアで26位につけた。米グーグルのオープン型AI「Gemma-3-27B」(32位)や、米メタの「Llama-3-70B-Instruct」(57位)を上回った。

オープン型のモデルは、外部企業が学習させて独自のAI開発につなげられる。モデルスコアで日本勢首位(全体で21位)のモデル「ABEJA-Qwen2.5-32B」もQwenをベースに開発された。

日本の新興企業では、東京大学発のELYZA(東京・文京)が5月1日にQwenベースで開発したモデルを公開。同じく東大発のLightblue(東京・千代田)やAxcxept(札幌市)も利用している。

野村総合研究所の李智慧氏はQwenについて「少ないデータセットで高い精度を出せるため、複数の指標で日本語能力の高さが評価されている」と指摘する。

海外でも注目度は高い。アリババクラウドによると、プログラム共有サイト「ハギングフェイス」上ではQwen派生モデルが10万件以上開発されている。ほかの中国発オープン型モデルと比べても「世界的に実力が評価されている」(李氏)。

アリババクラウド・ジャパンの与謝野氏は「中国での成功例を輸入していきたい」と語る

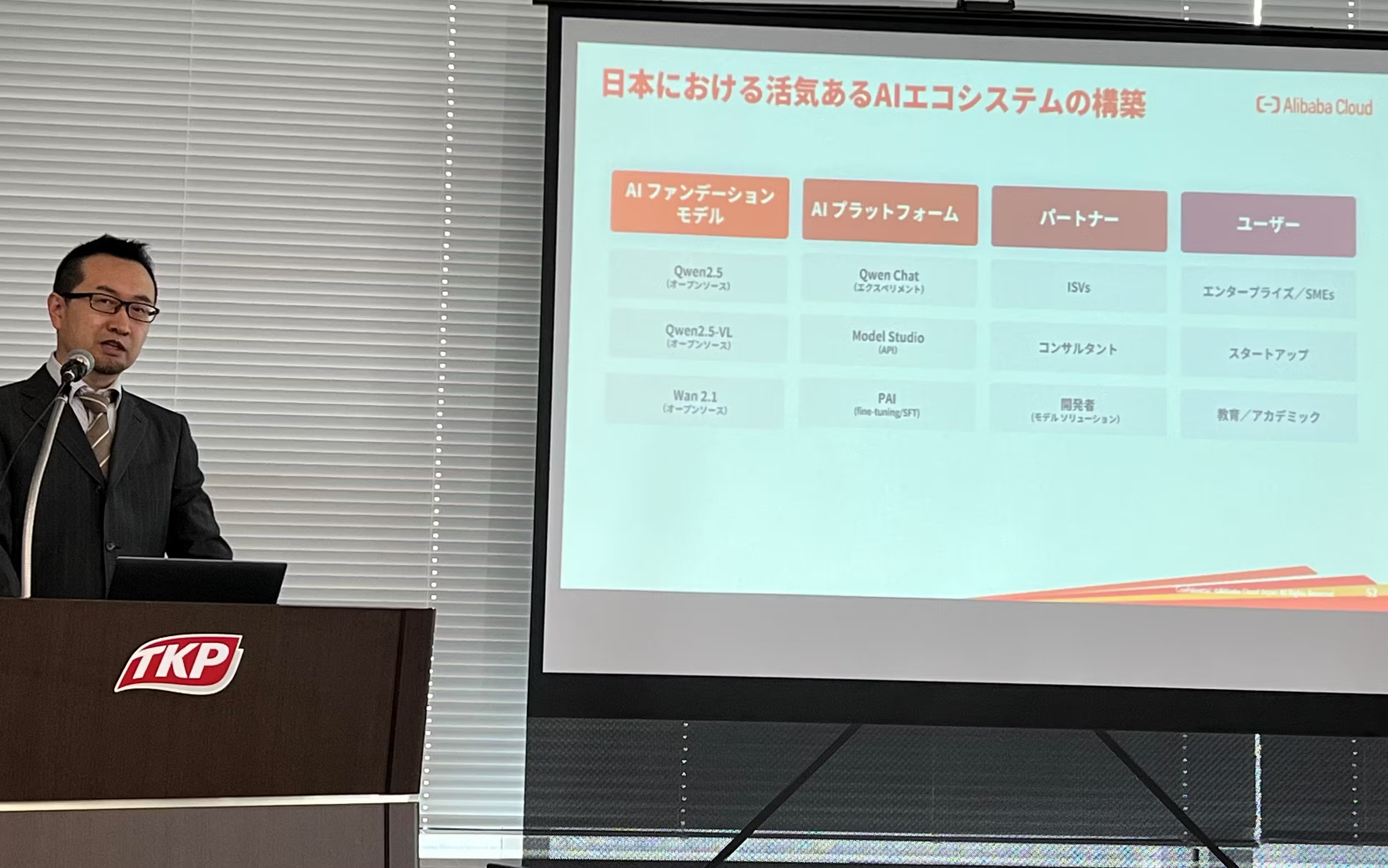

すでに国内の複数企業と交渉を進めており、日本責任者の与謝野正宇氏はQwenモデルを使う案件を「3年で1000件以上に増やす」(与謝野氏)と意欲を示す。

アリババクラウドは4月29日、最新モデル群のQwen3も公開した。事前学習に用いたデータはトークン数(モデルが処理するテキストの最小単位)が約36兆と、Qwen2.5の約2倍。119の言語・方言に対応するなど急速な進化を見せる。

オープン型では同じ中国発の新興ディープシークも台頭しており、行政、自動車、金融といった幅広い業種でモデル採用が広がる。オープン型は多数の開発者が利用するため検証と改善が進みやすいのが特徴だ。オープン重視の戦略をとる中国発AIがオープンAIなど米国勢を性能面で猛追する構図は当面続きそうだ。 (杉山翔吾、岩沢明信、貴島逸斗、江口良輔)