Nikkei Online, 2025年7月20日 2:00

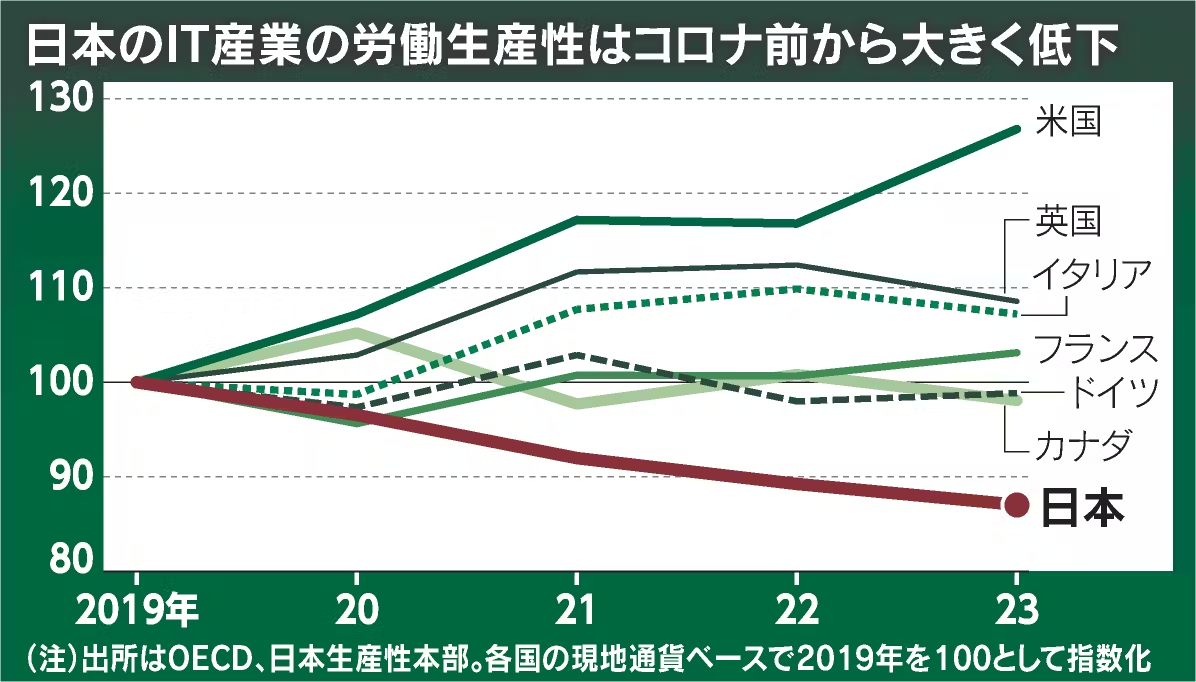

日本の IT(情報技術)産業の労働生産性が低下している。2019年からの4年間で13%下がり、下落率は主要7カ国(G7)で最も大きかった。IT企業で働く人は2割増えたが、それに見合う利益を出せていない。日本のIT競争力の足かせとなる。

産業別の労働生産性は、企業の売上高から生産活動に必要な材料費などを差し引いた利益を指す「付加価値額」(物価影響を除く)を就業者数で割って算出する。新型コロナウイルス禍前の19年を100として指数化すると、米国は現地通貨ベースで27%上昇、英国は9%上昇と、主要7カ国中4カ国がプラスとなった。日本の IT産業の生産性は13%低下と唯一の2桁のマイナスだった。

日本生産性本部が経済協力開発機構(OECD)のデータをもとに指数化した。木内康裕上席研究員は「IT産業は日本のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支える花形産業のはずなのに低い生産性にとどまっている」と指摘する。

日本では、富士通やNEC、NTTデータグループといったIT企業が製造業などの事業会社や行政からシステム開発を受託するビジネスモデルが根強い。開発費は技術者のスキルと人数、期間を掛け合わせて見積もっている。

新型コロナ禍では、事業会社がリモート会議などのデジタル投資を進めた。売上高を増やすチャンスと判断したIT企業は人員拡大を急いだ。OECDによると、日本の IT企業の就業者数は23年に235万人と19年比で2割増えた。

IT技術者数は増えたが付加価値額は伸び悩む。日本の上昇率は19年から23年にかけて5%だった。米国の39%やドイツの12%より低い。

背景にはクラウドを中心とした ITビジネスの構造転換に乗り遅れたことがある。日本型の受託開発は顧客専用のシステムをオーダーメードで作り込む。システムごとに仕様が異なり、運用や管理に人員を割くことも多い。

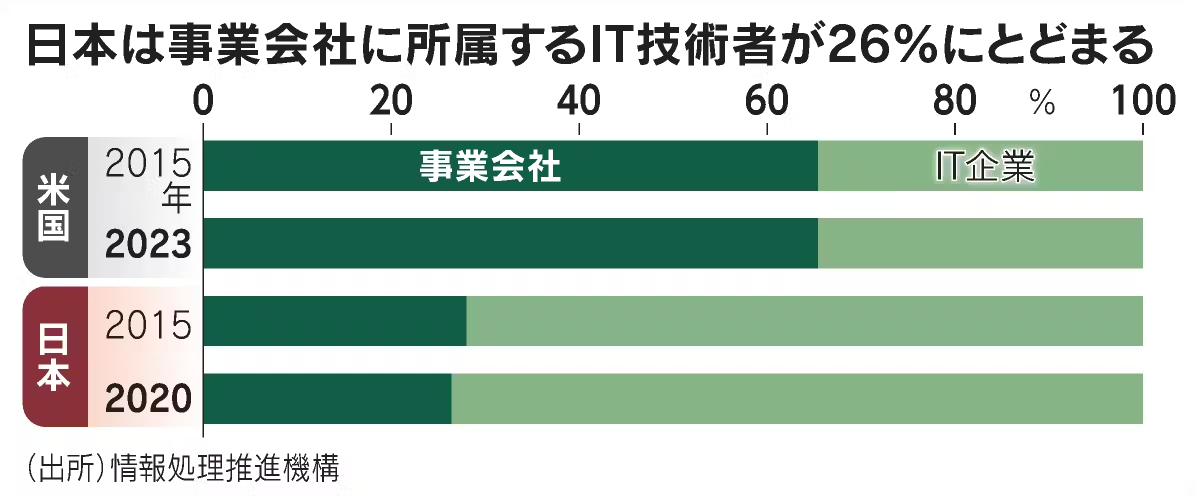

顧客企業の IT生産性も高いとはいえない。情報処理推進機構によると、日本の IT技術者の74%は IT企業に所属している。小売りや製造業など事業会社には26%にとどまり、事業会社は開発を外注せざるを得ない。

一方、海外では米アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)や米アドビなどが標準化した ITインフラやソフトウエアをクラウド経由で提供してきた。自社開発したサービスを複数の顧客向けに活用でき、規模の拡大が利益につながる。

米ナイキや米ウォルマートなど IT企業の顧客となる事業会社も自前の技術者を抱え、IT企業の提供する「部品」を組み合わせてシステムを構築する。IT企業は新たなソフトウエアの開発や機能の改善に集中できる。

結果として欧米企業の方が日本よりも早く最新のソフトウエアを開発でき、日本企業も欧米製を採用する。クラウドなど国際収支における24年の日本の「デジタル赤字」は6兆7000億円規模と過去最高を更新し、14年と比較すると3倍以上に増えた。24年の日本の貿易赤字(5兆4712億円)を超える規模だ。

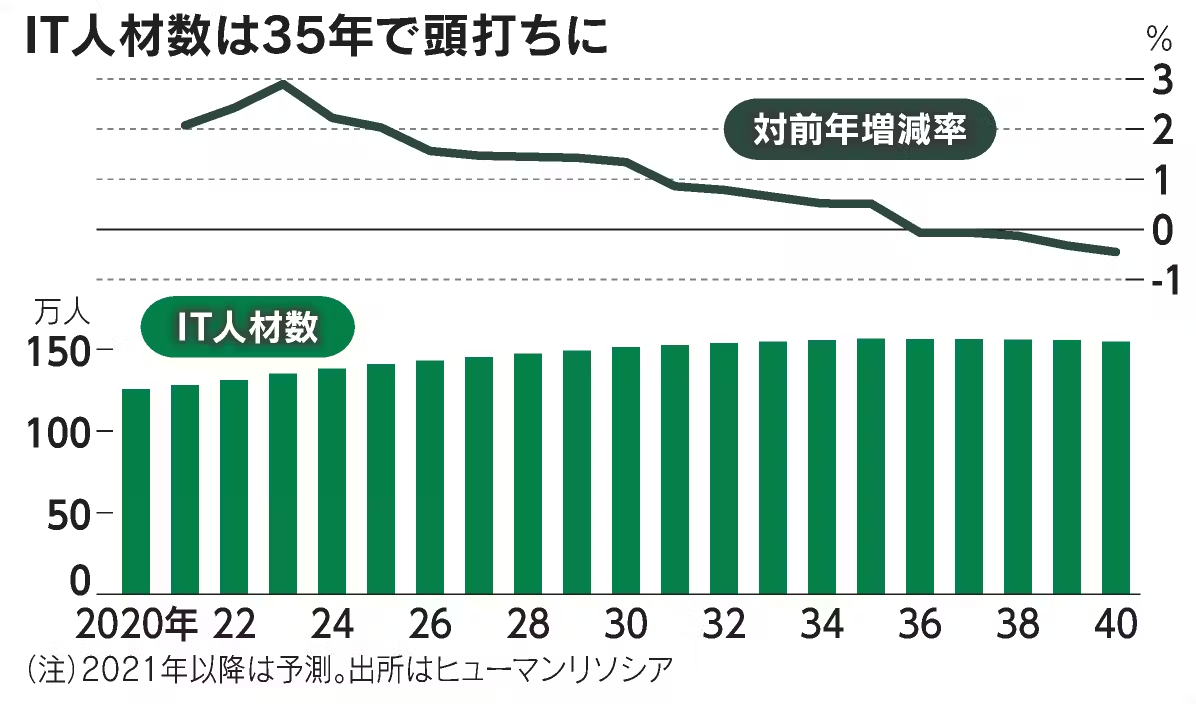

人材大手のヒューマンリソシア(東京・新宿)によると、日本の IT人材は35年の156万3000人をピークに減少に転じる。人手頼みの従来の労働集約型ビジネスは成り立たなくなる。

国内IT大手でもビジネスモデルを転換する動きが出始めた。NTTデータGは企業向けシステムの開発工程全てで生成AI(人工知能)の活用を始める。1人当たりの作業効率を2割高められるとみている。AIを使いこなせるかが、日本企業のIT競争力の今後を左右する。

(杜師康佑、グラフィックス 荒川恵美子)