令和のコメ騒動、消費者置き去り 米価維持のツケ

<<Return to Main

Nikkei Online, 2025年2月1日 0:01更新

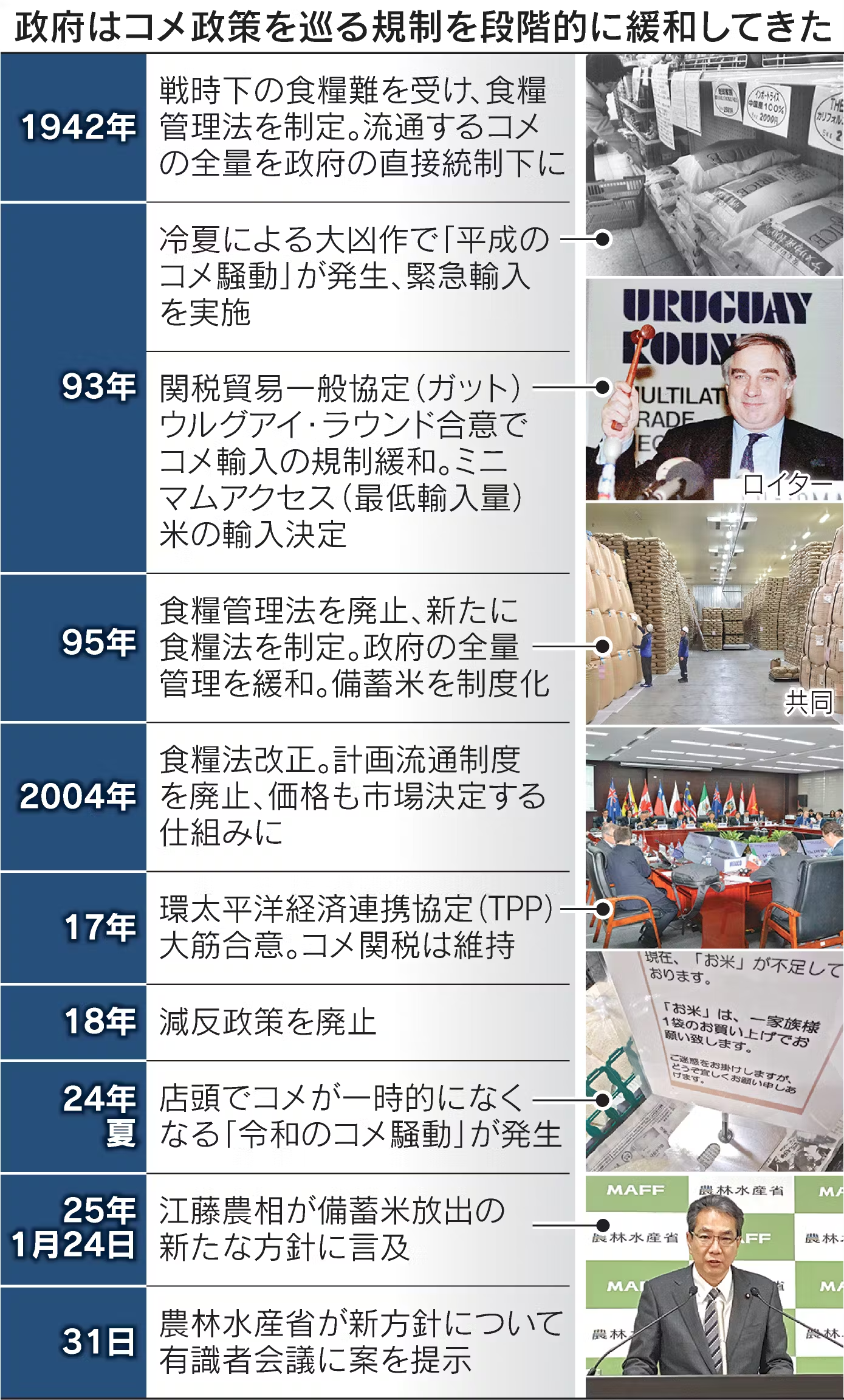

政府が緊急時用に備蓄しているコメを柔軟に放出する体制をようやく整えた。店頭からコメが消えた昨夏の「令和のコメ騒動」から半年、価格高騰に背中を押されてのことだった。後手に回った背景には米価が下がりすぎないよう生産抑制に重点を置き、消費者への意識を欠いてきた長年の農業政策のツケがある。

- 【関連記事】分岐点のコメ政策「生産者が考える農業に」私の見方

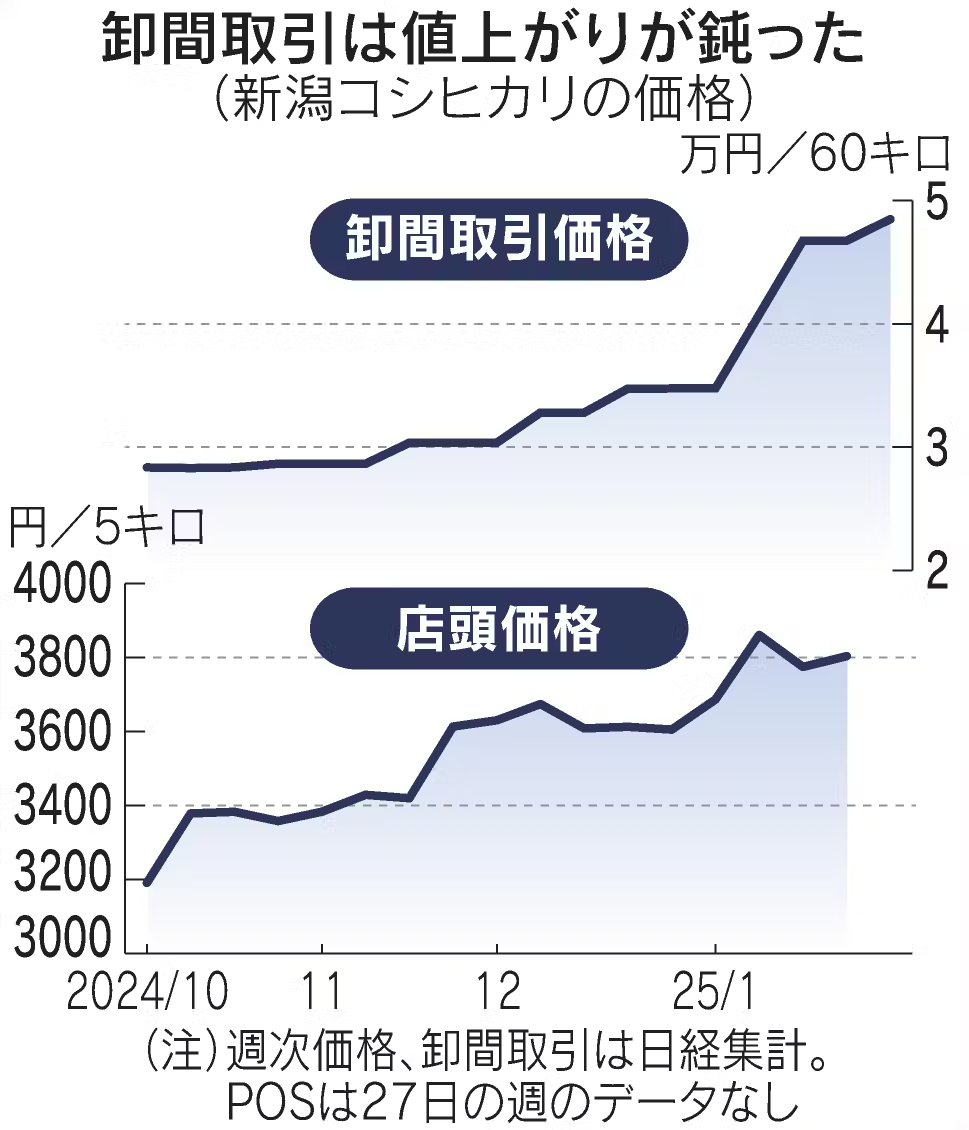

政府が24日に放出準備を表明すると上昇傾向が続いていたコメ相場に変化が表れた。堂島取引所(大阪市)に上場するコメの値動きに連動した指数先物「堂島コメ平均」の31日の終値は、発表前の23日終値から1.6%安だった。

日本経済新聞が集計する卸間取引価格は31日時点で、新潟コシヒカリが1月中旬比3%高の4万8500円前後(60キログラム)。昨年末から1月中旬まで3割上昇していた勢いが鈍化した。コメ卸の取引担当者は「24日以降、売り物がかなり増え値上がりが止まった」と話す。備蓄米の放出で値下がりするのをにらんだ対応とみられる。

足元の値上がりがこのまま落ち着く可能性はあるものの、備蓄米の放出は対症療法でしかない。そんな手法に踏み切るのにさえ時間がかかるのは、流通を急に増やして米価が値崩れすることを過度に警戒してきた長年の政策があるためだ。

象徴的なのは国が主導して生産量を抑える生産調整(減反)だ。1960年代半ばから起きたコメ余りを受けて導入して以降、コメの供給が多すぎて価格が下落するのを防いできた。93年の冷夏による大凶作で供給量が足りなくなる「平成のコメ騒動」が発生しても大きな変化はなかった。

政府は2018年、農家や生産者の自主性を重んじるべきだとの判断に転じ、主食米の生産量を都道府県に指示するのをやめた。減反の廃止と呼ばれるが、現実には農林水産省内でも「事実上の減反は今なお残っている」といわれる。

理由の一つは農家にコメから麦や大豆、飼料用米への転作を促す補助金があるためだ。「水田活用の直接支払交付金」と呼ばれる制度の予算は2015〜23年の間、年平均3200億円ほどの横ばいで推移する。18年の減反廃止後も減っていない。

もう一つは政府が産地ごとの農家やJAなどに需給見通しに基づく生産量の「目安」を示す仕組みが残ったことだ。かつての国が都道府県に生産量の上限を提示する制度はなくなっても、この目安が一定の生産調整につながりやすい。

需給の見通しは将来の推計人口や1人あたりの消費量といった統計から算出する。昨年のようなインバウンド(訪日外国人)の急増による需要の広がりは織り込まれておらず、コメの需給バランスが崩れたときの対応は難しい。

減反による副作用の影響も響いている。減反には農家の収入を安定させる目的があったが、生産調整と引き換えに受け取る補助金の収入に依存する零細農家が多くなった。

担い手不足や収益の悪化を理由にコメ農家は減っている。農水省によるとコメ農家は20年時点で69万9000戸と10年前から39.7%減った。農家の81.7%は兼業農家が占め、2ヘクタール未満の小規模な経営体が多い。

農地全体も減少が続く。田の面積はピークだった1960年代に比べ3割減った。耕作放棄地も広がっており、国内の食料生産能力は弱体化が止まらない。

生産の効率化に向けては大規模化が必要になる。コメの生産コストは0.5〜1ヘクタールで60キログラムあたり2万円を超える一方、15〜20ヘクタールは1万円強と半分になる。15ヘクタール以上のコメ生産者は10年間で8割増えたものの、経営体全体の1.7%ほどに過ぎない。

効率的な生産体制をつくるための予算は多くない。たとえば「農地バンク」と呼ばれる農地中間管理機構を活用して農地集積・集約などに取り組む予算は過去10年の累計で755億円。転作を促す「水田活用の直接支払交付金」の単年の4分の1に満たない。

三菱総合研究所は23年の提言でコメは40年に「自給は維持すら難しくなる」と警鐘を鳴らした。コメや小麦といった主食穀物の輸入依存度を現状のまま維持するには113万ヘクタールの耕地が「死守すべきライン」だと試算し、大規模や中規模の農家を増やすよう主張する。

米国農務省が1月に発表した需給見通しでは、世界のコメ生産量は24〜25年度で年間5億3287万トンの見込みだ。このうち輸出に回るのは1割ほど。日本国内で供給不足に陥ったときに輸入で補うのはそう簡単ではない。食料安全保障の観点からも国内の生産基盤を強化していくことが欠かせない。

昨夏からの「コメ騒動」について政府は当初、秋に新米が流通すれば品不足は解消されると説明していた。新米が出回っても卸などは予定の数量をなかなか確保できなかった。流通量の不足感から買い姿勢を強める悪循環が起きたためだ。

相場の高騰を見越して在庫を抱え込む動きもあり、コメ価格は高止まりの状態が続いた。繰り返さないためには生産抑制にとらわれすぎる政策からの脱却が重要となる。

<<Return to PageTop