食品輸入10兆円時代 争奪戦で膨らむ「食のコスト」

<<Return to Main

Nikkei Online, 2025年2月26日 11:00

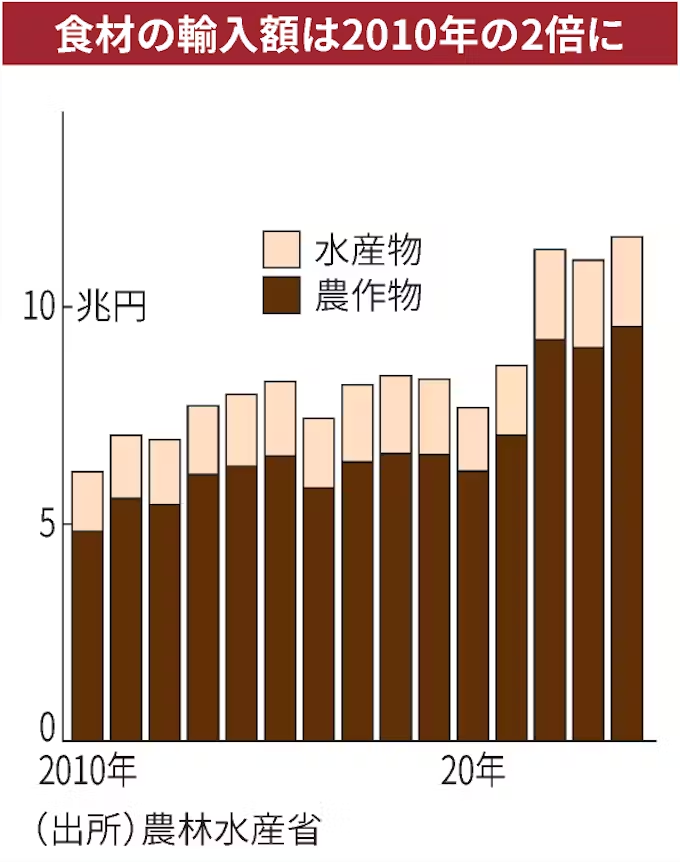

日本の食品輸入額が増え続けている。2024年まで3年連続で10兆円を超え、24年は輸出額のおよそ9倍に達した。世界的な食料の奪い合いに異常気象、円安基調といった要因が重なり、日本の「食のコスト」が上振れしている。

農林水産省のまとめによると、肉などの畜産品も含めた農産物は前年比5%増の9兆5443億円で、水産物は2%増の2兆0589億円だった。合計で5%増の11兆6032億円となり、10年の約2倍に達した。

争奪戦で競り上がる

2月下旬、埼玉県越谷市のスーパーに入ると、精肉売り場の棚には輸入バラ肉が100グラム300円ほどで並んでいた。2年前は250円前後だった。

牛肉は世界で争奪戦が起きている。牛のゲップには温暖化の原因となるメタンガスが含まれており、環境への配慮で飼育頭数が抑えられている。エサ代も高止まりし、増産余地は限られる。

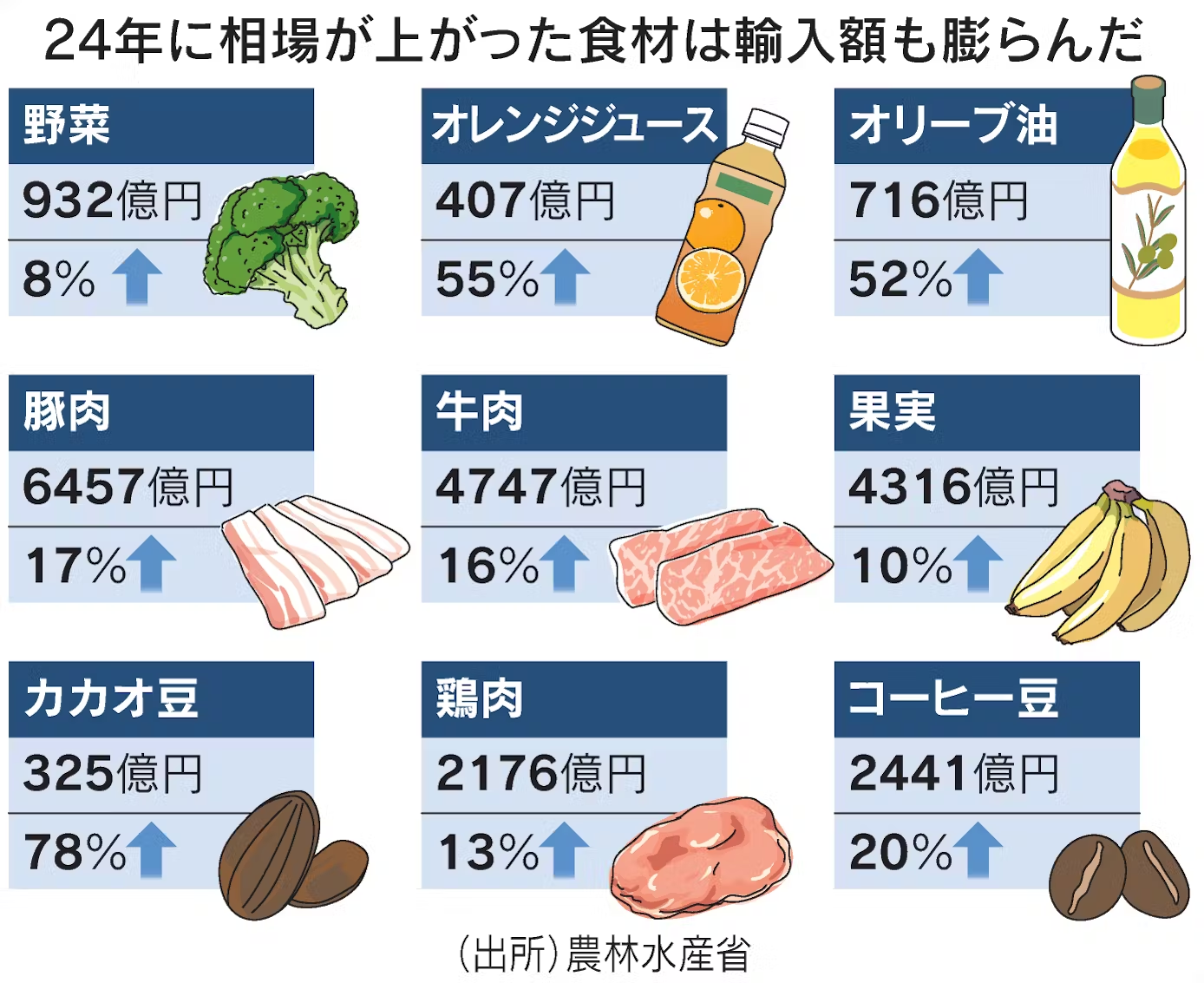

半面、引き合いは強い。米国産牛肉は日本と韓国や中国、メキシコなどが買い付けで競合している。米国産の輸入単価は24年平均で1キログラム985円と前年比で17%上がった。単価の上昇で牛肉の輸入総額は4747億円と前年比16%増えた。

異常気象で変わる産地

世界で多発する異常気象は、果物売り場の風景を変えた。バナナは定番のフィリピン産の横に、ラオス産とエクアドル産が置かれている。パイナップルもフィリピン産と台湾産が並んでいた。

フィリピンでは24年に干ばつが起きた。バナナやパイナップルは生産不振で現地価格が高騰した。日本の調達費が膨らむとともに、バナナは産地が多様化した。果実全体の輸入額は円安基調もあって4316億円と、前年比で10%増えた。

スーパーに並ぶコーヒー豆は輸入品だ。24年は即席コーヒー向け品種の主産地であるベトナムで、干ばつによる不作が起きた。店頭で売るアラビカ種の価格もつられて高騰し、24年のコーヒー豆輸入額は前年比20%増の2441億円だった。

チョコレート原料のカカオ豆も異常気象が直撃した。世界生産の過半を占める西アフリカが多雨や病害に遭い価格が高騰。輸入額は8割増えた。

輸入額増加には国内の天候不順も影響した。野菜の自給率は76%だが、24年は価格が高騰し、外食を中心に輸入品の手当てが増えた。ハクサイは春先の冷え込みで生育が停滞し、輸入額は2.6倍に膨らんだ。

スーパーではハクサイやキャベツが高い。農林水産省によると、2月中旬はいずれも店頭価格が平年の2.6倍だ。タマネギは北海道産とともに、珍しいタイ産が店頭に並ぶ。

日本の食品輸入額は22年に10兆円を突破した。ウクライナ危機で穀物の価格が高騰した上、急速な円安進行で輸入コストが上昇した。以後、要因が絡み合って輸入額の増加が続く。

政府が推進する輸出は24年に農産物と水産物の合計で1兆3427億円と前年比4%増えた。ただ輸入の方が規模も伸び率も大きかった。

「飢えるか、植えるか」

農業経済学に詳しい東京大学の鈴木宣弘教授は「日本は先進国の中で最も自給率が低い。輸出が伸びていると喜んでいるばかりではいられなくなっており、食料安全保障を真剣に考えないといけない」と危惧する。

農業従事者は減少に歯止めがかからず、食材を作る力は失われていく。国際市場では日本の商社が買い負ける局面も目立つようになっている。

鈴木教授は「各地域単位で住民らが兼業で農産物の生産に参画して自給できる仕組み作りなどを進めなくてはならない」と話す。「飢えるか、植えるか、日本はこれから、そういう時代になっていく」

<<Return to PageTop