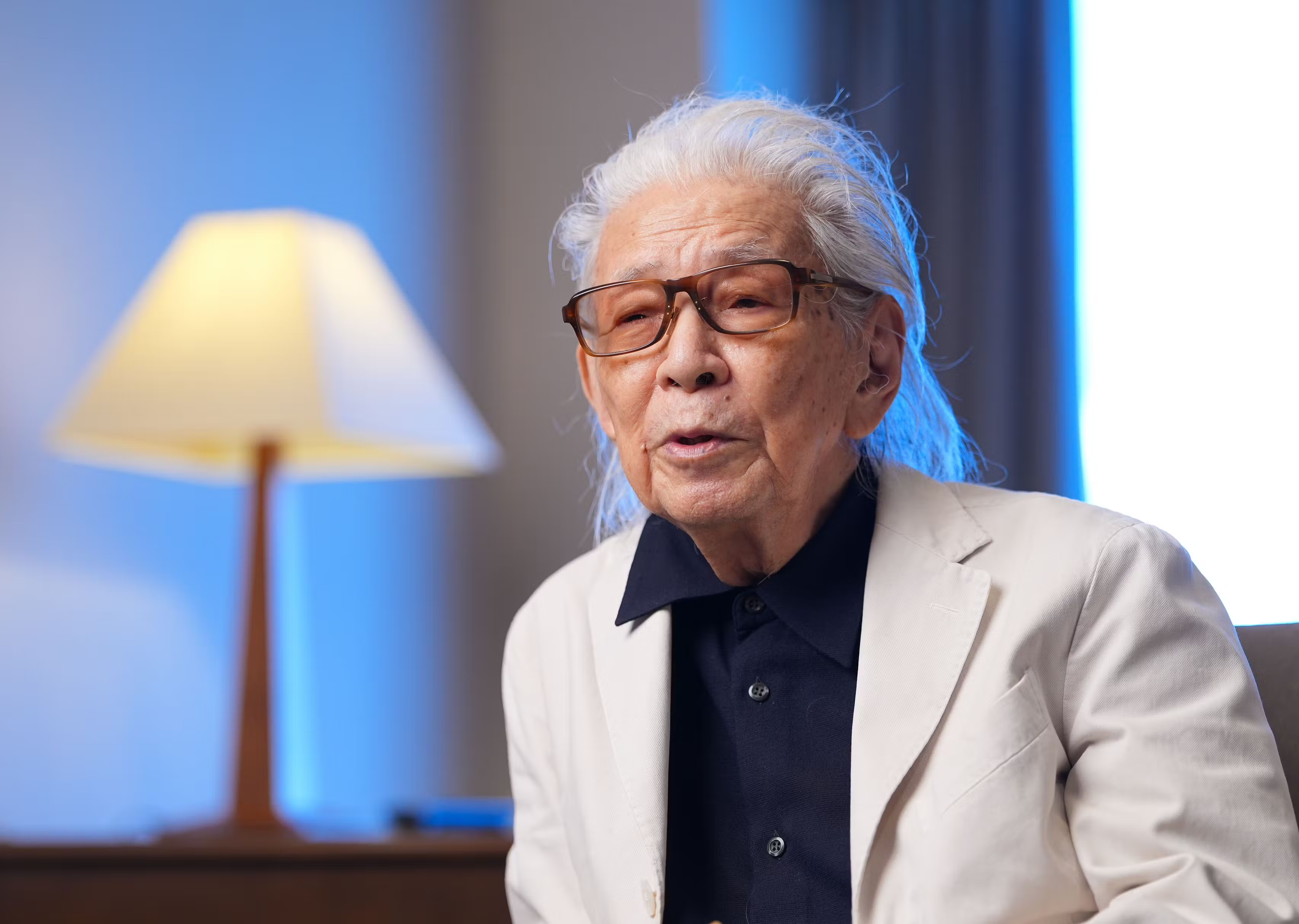

五木寛之さん、極寒の平壌から引き揚げ

「悪人として生き延びた」

<<Return to Main

Nikkei Online, 2025年8月12日 11:00

氷点下20度、幼い弟妹と北緯38度線を目指した

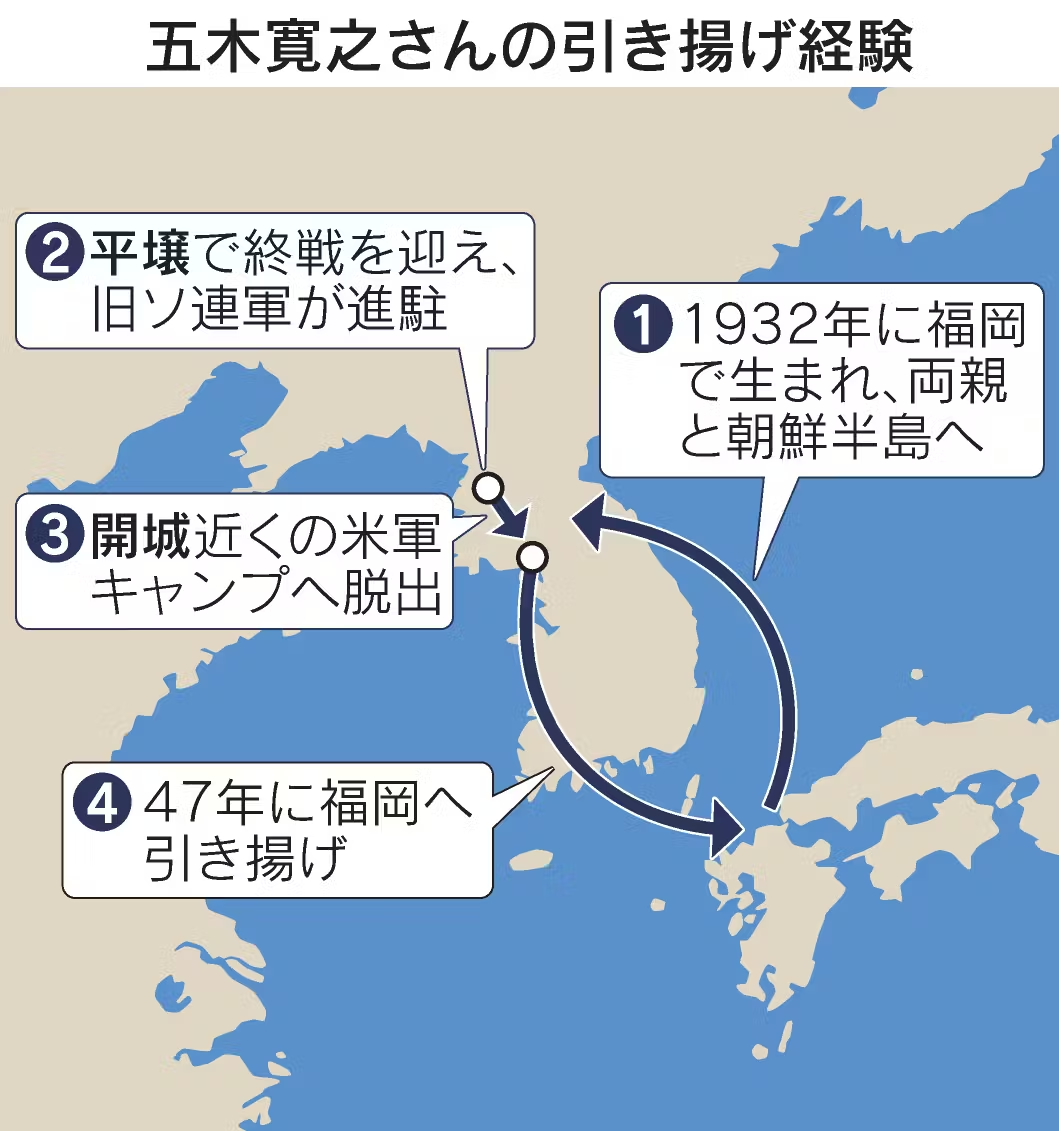

12歳のとき、平壌で終戦を迎えた。戦況が危ういという情報を得ていた軍や政府の要人は、8月15日を迎える前に飛行機で離れていたと聞く。 ラジオが「治安は維持される。 軽挙妄動することなく現地にとどまれ」と言うのを信じ、安穏と過ごしていた。

なにしろ戦争に負けた経験がない国民。 植民地で敗戦となれば、どのような運命が待ち受けているか。 想像すらできなかった。

やがて旧ソ連軍が進駐してきた。 教員だった父の公舎を追い出され、セメント工場の倉庫に折り重なるように身を寄せた。 「平壌から鉄道で南下できる」とデマが流れ、死んだ子を背負ったまま旧満州から逃げてくる人も数多くいた。

発疹チフスが流行するなか、9月に母が病で亡くなった。 一服の薬も一本の注射もできず、見送るしかなかった。

冬は氷点下20度を下回る寒さ。 二度目の冬は越せない。 幼い妹を背負って弟の手を引き、米軍が進駐した北緯38度線の南を目指した。 買収したトラック運転手にだまされ、最初の 2回は失敗。 夜中に山を歩き、川を渡って 3回目で開城(ケソン)近くの米軍の収容キャンプにたどり着いた。

「同胞なんてものはない」

引き揚げの内実は千差万別だ。 スムーズに日本列島に戻れた人もいるが、私たちは地獄のような体験をした。 積極的に語ってこなかったのは「一方的な被害者ではない」という思いがあるからだ。

例えば、国境を越えるトラックに 3人しか乗れず、5人がしがみつけば仲間 2人を蹴落とすしかない。旧ソ連兵が「女を出せ」と自動小銃を構えれば、日本人同士で話し合って弱い立場の女性を差し向ける。 「同胞なんてものはない」と感じた。

「父さん、母さんいないよ」 「仕事くれよ」という片言のロシア語を覚え、将校らに頼み込んで仕事をもらった。 家族を養うために。 優しい人が生き残れず、他人を蹴落とす悪人が生き延びた。

福岡に引き揚げたのが47年。 親戚の家を転々とした後、父が定職について貧しいながらも自立できた。 しかし「自分は許されざる者だ」という思いが曇りガラスのように心を覆う。 トラウマはいつまでも消えない。

魂を揺さぶる、囚人部隊のコーラス

平壌で魂を揺さぶられる体験があった。飛行場で働いた帰り道、旧ソ連の囚人部隊を見た。軽蔑と嫌悪の感情を抱いて見ていると、力強い歌声が聞こえる。生まれて初めて聞くコーラス。高音と低音の重層的な美しい響きに立ち尽くしてしまった。

そのころは「優れた音楽や絵は善き心から生まれる」と青臭く考えていた。愚連隊のような集団の歌声が心を動かすはずがない。汚れた手で美しいものを創り出すことができるのか。大きな命題にぶつかり、解き明かしたくなった。

引き揚げ後、ドストエフスキーやトルストイをむさぼるように読んだ。大学で本格的にロシアの魂に触れたい衝動にかられ、早稲田のロシア文学科に進んだ。学費を工面してくれた父は「なぜロシア文学なんだ。母さんの敵(かたき)だぞ」と言った。

戦後日本の文化を担った引き揚げ者をメモにしたことがある。小説の世界では安部公房や生島治郎、大学で一緒だった三木卓。脚本家のジェームス三木のほか、映画や漫画などサブカルチャーに影響を与えた人が多い。

海外で暮らした人の大量流入は日本の歴史でも珍しい。外国人ではない人々による外国文化の流入という意味で注目すべきだ。

自身に引き揚げがどう影響したのか、ひと言で表現するのは難しい。ただ差別というものに敏感になった。現地の人を差別し、敗戦国民として差別された。そのためか自分には、社会から軽んじられる対象へ引き寄せられる習性がある。

戦後80年を迎えた。歴史は残酷なもので、無辜(むこ)の大衆の声は届かず、正当には評価されない。引き揚げを自慢して話す人などおらず、知りたいと思う人も多くない。それでも、時間が経過したからこそ話せることがあるはずだ。