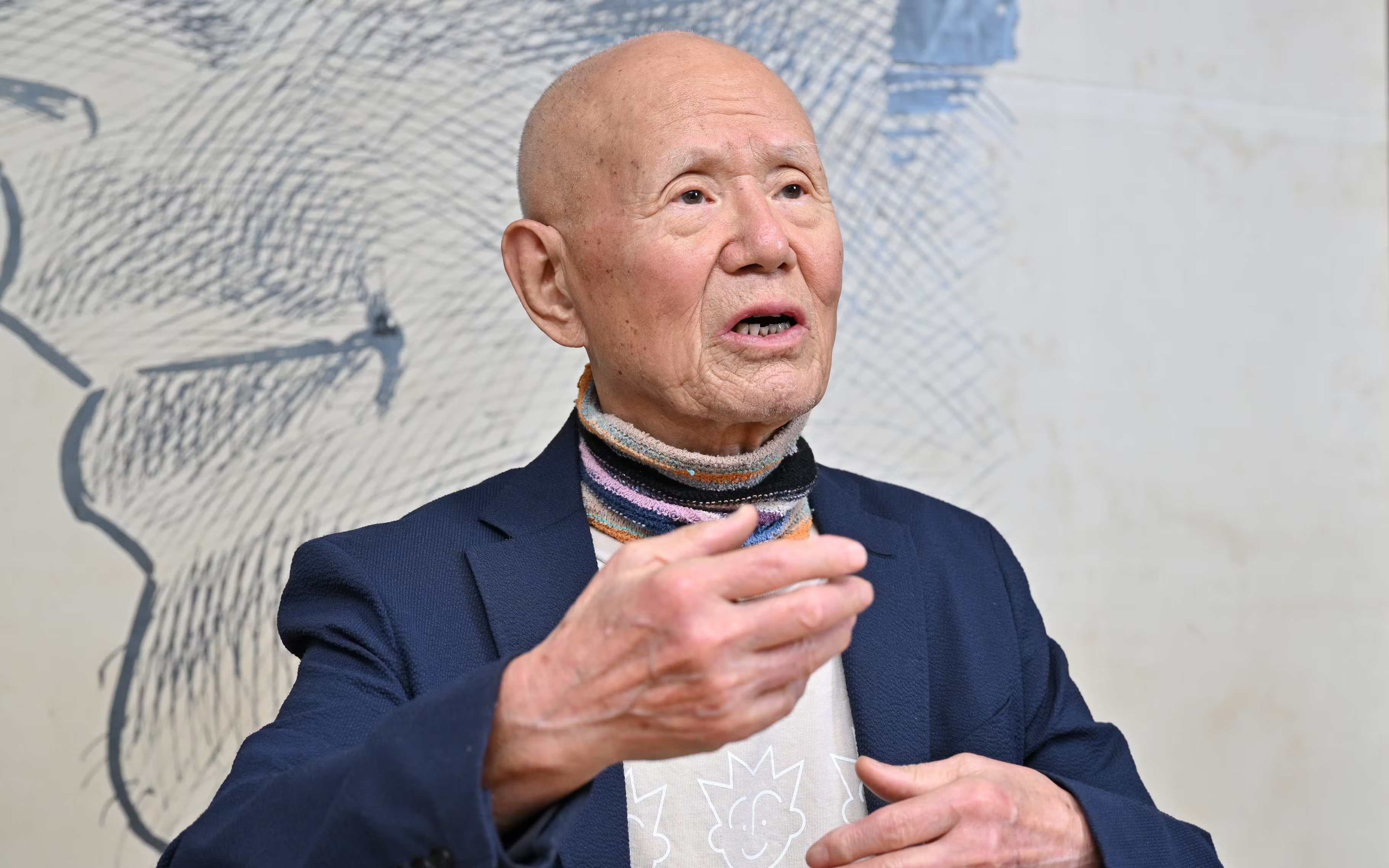

ちばてつやさん「満州のジョー」に救われた命

終戦後の暴動逃れる

<<Return to Main

Nikkei Online, 2025年8月13日 11:00

住まいに押し寄せた暴徒

東京・築地で生まれてすぐに朝鮮半島にわたり、奉天に入った。父親が勤めていた印刷会社の社宅で、両親と3人の弟との6人暮らし。社宅は高さ約3メートルのれんが造りの壁に囲まれ、多くの日本人が社宅で生活をともにしていた。

壁の外にはめったに出してもらえなかったが、近くに市場がありにぎやかな声やまんじゅうのいい匂いが漏れ出てくる。壁を乗り越えて迷子になり、親切な中国人に送り届けてもらったこともあった。戦争を肌で感じたことはほとんどなかった。

日本の敗色が濃くなるにつれ、状況が変わっていった。それまで現地の人たちは日本兵が通るとよけていたが、肩をぶつけるようになった。当時6歳だった私にも「何か変だ」と異変が感じられた。

迎えた8月15日。工場の大人たちが集まって玉音放送を聞いていた。劣勢は奉天にも伝わっていたが、みんな「最後は日本が勝つはずだ」と信じていたのだろう。青ざめ、泣いている人もいた。

壁の外はそれとは対照的だった。解放を祝う爆竹が「パンパンパパーン」と鳴り出し、笑い声や歓声が聞こえた。そしてまもなく、暴徒となった中国人が押し寄せてきた。

かくまってくれた徐さん

満州の夕方は空全体が真っ赤に染まる。燃えるような赤を背に、刀やこん棒を持って次々に壁を乗り越えてくる黒いシルエットは今でも忘れられない。いつも私をかわいがってくれていた小鳥屋のおじさんの姿もあった。

「おじさん」と近寄っていく私を母は大急ぎで抱きかかえ、家に放り込んだ。その日父は不在だった。ドアを閉め、たんすや机でバリケードをつくった。ガラスの割れる音が聞こえた。私は押し入れで泣きわめく弟たちに布団をかぶせ、震えていた。

暴動は数日間繰り返され、大人たちで相談して一緒に社宅を出ることになった。昼間は身を潜め、夜間に声を押し殺し集団で移動する日々が始まった。

9月半ばごろだ。靴底の釘が出てかかとに刺さりけがをした。迷惑をかけられないと黙って歩き続けていたが、あふれ出る血に気付いた父が処置してくれた。「もう痛くない」と見上げたとき、周囲には私たち一家のほか誰もいなくなっていた。

途方に暮れていたら、遠くからてんびん棒をかついだ人影が近づいてきた。急いで隠れたが見つかってしまった。母は「生まれたばかりの子がいます。どうか見逃してください」と懇願した。すると日本語で「チーパ(ちば)さんじゃないの」と話しかけてきた。

父の印刷工場で通訳として働いていた徐集川さんだった。日本人をかくまっているとばれたらどんな目に遭うのかも分からない。それなのに「こんなところにいたら危ない」と、私たちを自宅の物置の屋根裏部屋にかくまってくれた。

天井は大人が立つと頭がぶつかるほど低い。広さは4畳半くらいだったろうか。明かり取りの小さな窓がひとつ。昼間は一歩も外に出られなかったが、徐さんの救いの手がなければ飢えと寒さで危機を乗り越えることはできなかっただろう。

遊び盛りの弟たちを静かにさせるために、紙に短い鉛筆で絵を描き、紙芝居のように読み聞かせた。どんな絵なら喜ぶか、同じものは二度と見せられない――。思いは今の仕事と一緒だ。弟たちを喜ばせようと一生懸命に描き続けた。

仕事場は屋根裏、苛烈な経験が漫画に

数週間後にはぐれた仲間の居場所が分かり、屋根裏を出て合流した。翌年の7月ごろ、渤海湾の港、葫芦島(ころとう)から船に乗って福岡・博多港へわたり、1年弱に及んだ逃避行が終わった。

立場を超え、同じ人間として私たちに手を差し伸べてくれた徐さん。あれ以来、一度も会えていない。

「あしたのジョー」の矢吹丈、「紫電改のタカ」の滝城太郎。「ジョ」のつくキャラクターが多いのは徐さんの影響ではないかと問われたことがある。意識したことはなかったが、言われてみれば確かにそうだ。引き揚げの強烈な経験が私の中に染み込み、漫画に浮き出ているのだろう。

今の仕事場は自宅の屋根裏にある。徐さんにかくまってもらったときと同じくらいの広さだ。狭いところの方がアイデアが出てくる。そういう癖が、身についてしまった。私という人間は、奉天のあの屋根裏でつくられたのだとつくづく思う。

(聞き手は嶋崎雄太)