山田洋次さん、大連も日本も「故郷ではない」

焦がれた寅さんの世界

<<Return to Main

Nikkei Online, 2025年8月14日 11:00

家々にはためいた「敵の旗」

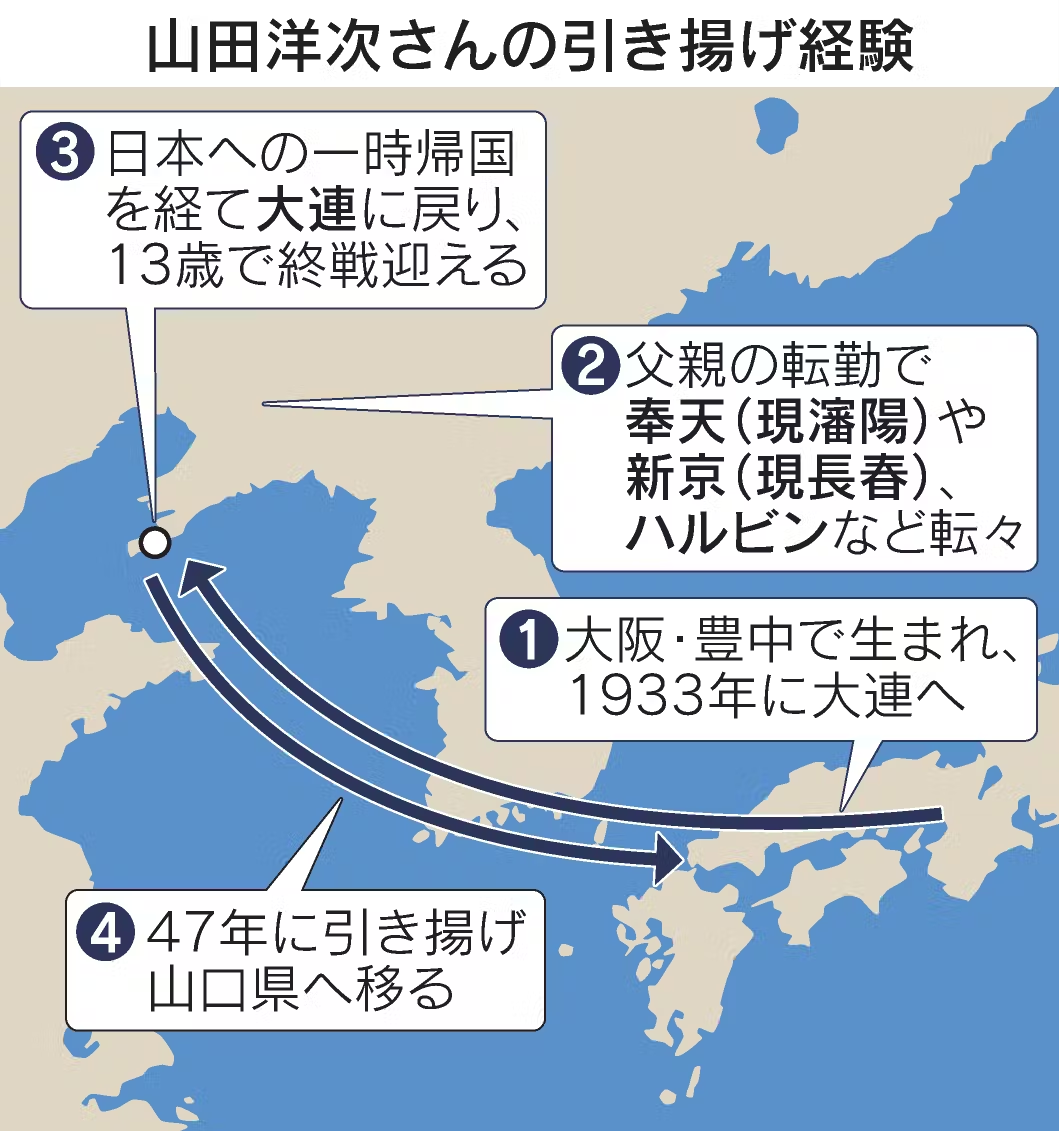

大阪府豊中市に生まれ、2歳の時に家族で旧満州にわたった。父親は満鉄(南満州鉄道)の技師だった。転勤が多く、奉天(現瀋陽)やハルビン、新京(現長春)など各地を転々とした。

どの街でも日本人は現地の中国人を低く見ていた。貧富の差は明らかで、着ている服も、住んでいるエリアも違う。運賃のことで馬車夫ともめたとき、やにわにその馬車夫を拳でなぐった日本人の大人を見たことがある。「日本人に対して文句を言うな」と。それが普通のことだった。

その関係は8月15日の正午を機に一気にひっくり返る。通っていた中学校の校庭に集められて玉音放送を聞いたが、敗戦の実感は湧かないままに学校を後にした。その帰り道、坂の下に広がる中国人の貧しい家々の屋根に、国民党の「青天白日旗」が何百本もはためいていた。

当時の日本にとっての「敵の旗」。それがこうも手際よく掲げられている。日本人が「日本は勝つ」と妄信していた間に、中国人はこうなることを何日も前から知っていて、準備していたのだろう。

刹那、復讐(ふくしゅう)されるのではないかという恐怖に襲われて、逃げるように自宅へ走って帰った。

死と隣り合わせ、宝物は持ち出せず

ぼくの家はその後接収され、ぼくたち家族は他の日本人と共に古い病院の一室を割り当てられた。預金も土地も全てを失い、父は失職。衣類やカメラを売って糊口(ここう)をしのぎ、拾った木や壊した家具を燃やして寒さに耐えた。

コメはあるけど、とても高くて買えない。馬の飼料になるコーリャンをぐつぐつ何時間も煮たのが主食だった。

餓死する人は絶えなかった。友達の家を訪ねたとき、声をかけたのに返事がしないので窓からのぞいてみると、昼間なのに家族がみんな布団をかぶって寝ている。彼らはまもなく死んでしまった。「死」と隣り合わせの毎日だった。

引き揚げ船に乗れたのは1947年。持てるだけの荷物しか許されなかったから、母親がミシンで縫ったリュックサックに、何を入れるかで悩んだ。宝物のようにしていた落語全集上下二巻を持てないのが口惜しかったことをよく覚えている。

ぼくたちが立ち去った後の家を、中国の貧しい少年たちが荒らしまわったのだが、ぼくの宝物の本は多分燃料になったのだろう。

「田舎に帰る」、言葉に羨望

自分の故郷はいったいどこになるのだろうか。少年期を過ごした満州には思い出がたくさんあるけれど、当時の日本人の振るまいを思えば、故郷などということは許される気がしない。

満州はあくまで外国で、ぼくの「故郷」ではない。かといって引き揚げ後に身を寄せた山口県も親戚が住んでいたというだけで、言葉も違うし、居場所をつくれたわけではなかった。

大学に入っても就職しても「夏休みに田舎に帰る」という言葉を聞くと、うらやましかった。羨望とひがみがない交ぜになって、「いい年こいてみっともない」と悔し紛れに思ったものだ。

寅さんは放浪の旅人だが、故郷を問われれば「東京は葛飾柴又よ」と答える。柴又に自分の家はないが、彼を家族の一員と思ってくれている妹の一家やおじさんたちがいる。

血のつながりよりも「家族をしよう」という意志を重んじたい、という寅さんの世界は、ぼくの生い立ちと関係があるのかもしれない。

(聞き手は嶋崎雄太)

=おわり