個人消費、食料高が重荷 エンゲル係数43年ぶり高水準

Nikkei Online, 2025年2月7日 12:00

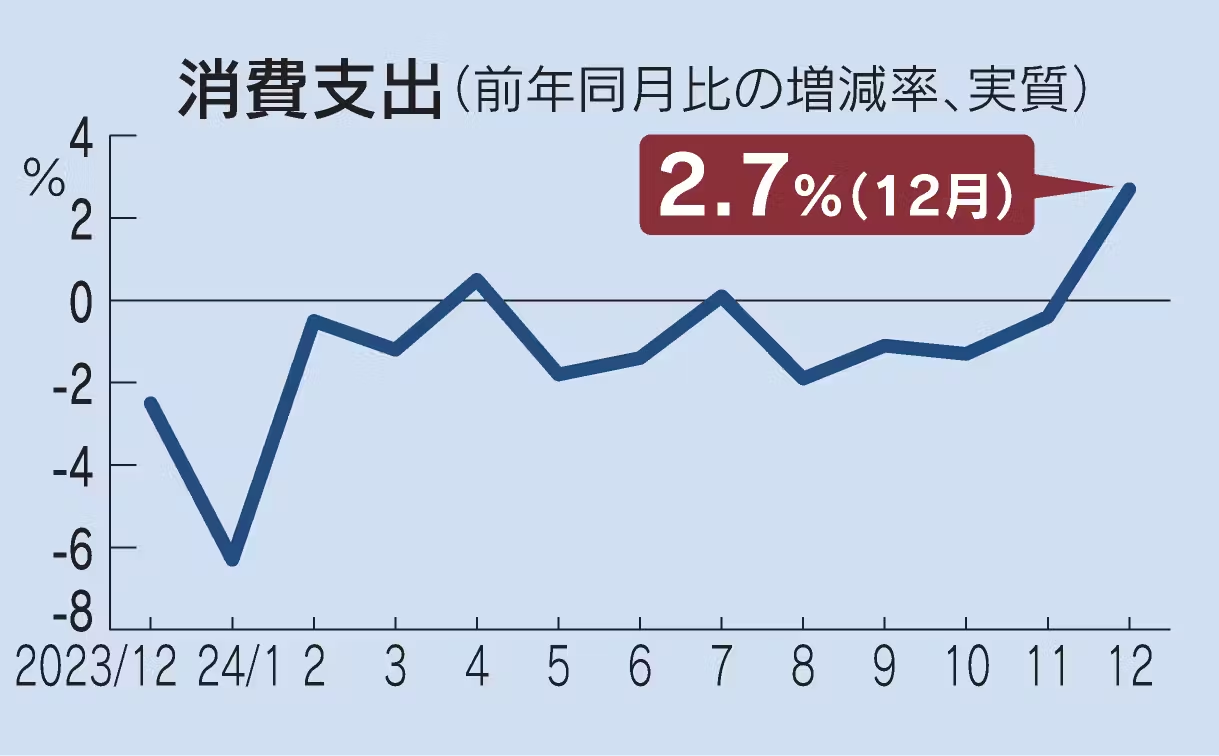

食料価格の高騰が個人消費の重荷になっている。総務省の家計調査によると、2024年の消費支出は実質で前年比1.1%減少した。消費支出に占める食費の割合を示す「エンゲル係数」は28.3%と1981年以来43年ぶりの高水準となった。24年12月単体は実質2.7%増となり、消費に回復傾向がみられる。

24年の2人以上世帯の消費支出は1世帯当たり30万243円だった。食料などの「基礎的支出」と娯楽などの「選択的支出」に分けると、基礎的支出は4年連続減った。食料が実質0.4%減少と5年連続で減った。選択的支出は前年比0.4%増と2年ぶりに増加した。

24年の消費支出の内訳をみると、実質で最もマイナス寄与が大きかったのは交通・通信で実質で前年比4.1%減った。一部自動車メーカーの認証不正により自動車の生産が一時停止されたことが響いた。

食料は0.4%減だった。野菜・海藻、果物など生鮮食品の減少が目立った。総務省の担当者は「価格高騰による節約の影響があらわれた」と指摘する。光熱・水道は6.8%減だった。電気代の高騰も消費者心理に響いた。

足元では改善の兆しがみられる。24年12月の消費支出は前年同月比2.7%増と実質は5カ月ぶりに増加した。自動車の購入が増えたほか、洋服や下着類などの購入が増え「被服及び履物」は4.1%増えた。

内閣府が発表した1月の消費動向調査によると、1年後の物価が「5%以上上昇する」と回答した2人以上世帯の割合は5割を超えた。24年の消費者物価指数は生鮮食品を除く総合指数が前年比2.5%上昇と3年連続で2%超だった。消費者心理が上向くかどうかは実質賃金がプラスで安定するかがカギとなる。

厚生労働省が5日発表した毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)では24年の実質賃金は前年比マイナス0.2%だった。3年連続のマイナスだが、減少率は縮小している。赤沢亮正経済財政・再生相は7日の記者会見で「賃金の伸びが物価上昇を安定的に上回る経済を実現し、個人消費の力強い回復につなげたい」と話した。