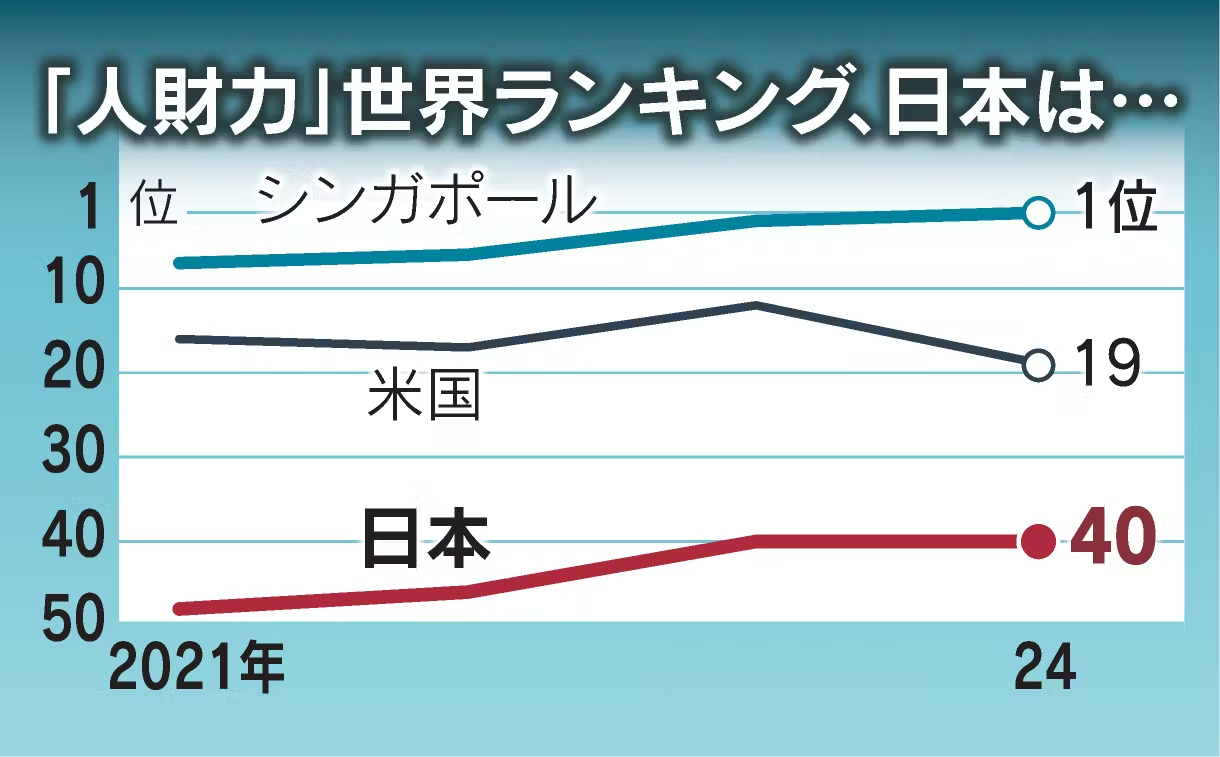

日本の「人財力」世界40位 語学・有能な管理職で見劣り

Nikkei Online, 2025年3月23日 5:00

人財立国への道 国富を考える第4部 予告編

(1)「人的資本」「組織資本」 世界における日本の現在地

スイスの有力ビジネススクールIMDが発表する2024年の世界競争力ランキングで、日本は38位と3年連続で過去最低を更新した。このランキングで日本の調査を担当する三菱総合研究所の酒井博司主席研究部長の協力を得て、人材力に関わる項目で抽出したところ調査対象の国・地域で日本は下位に低迷していることが分かった。

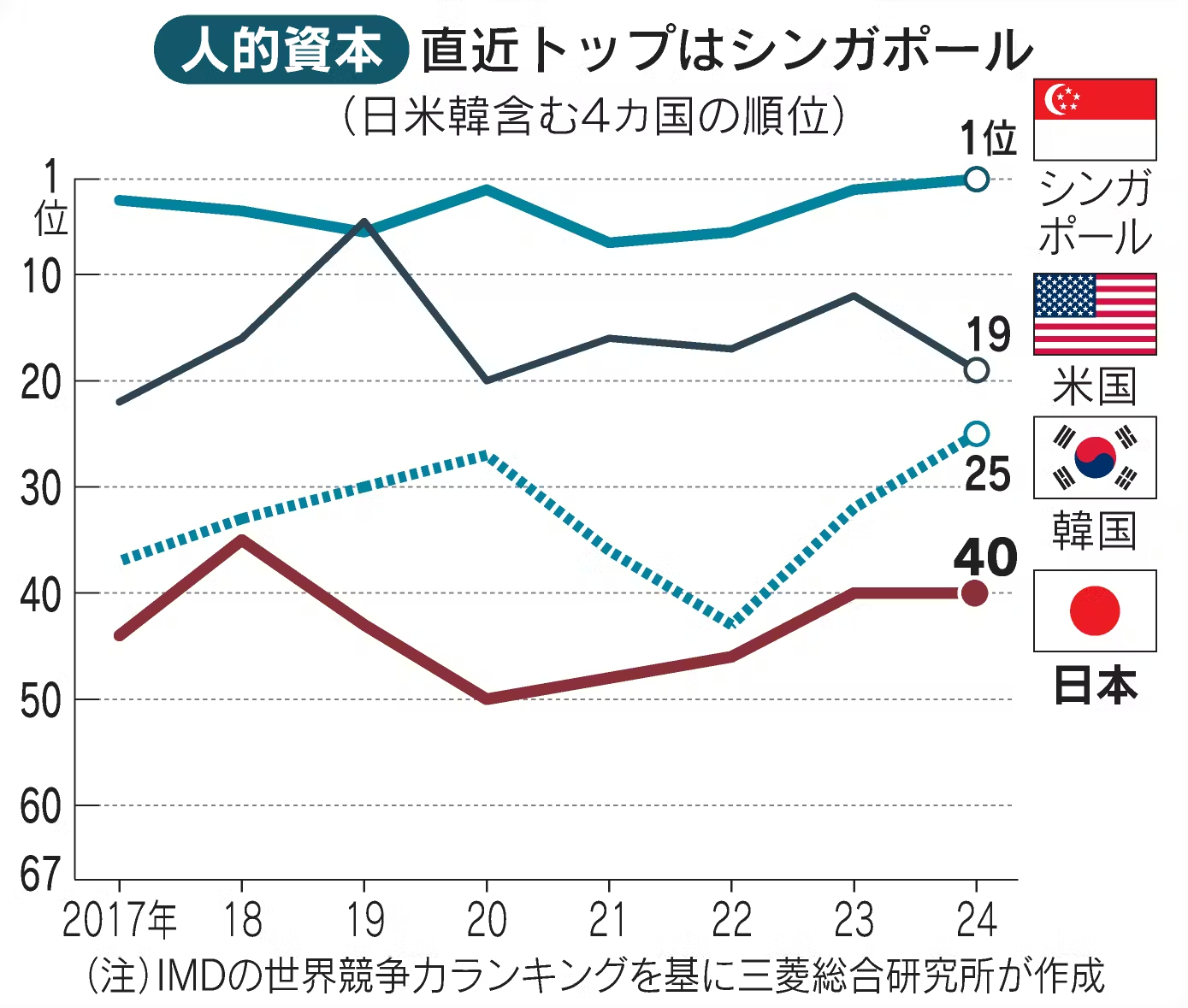

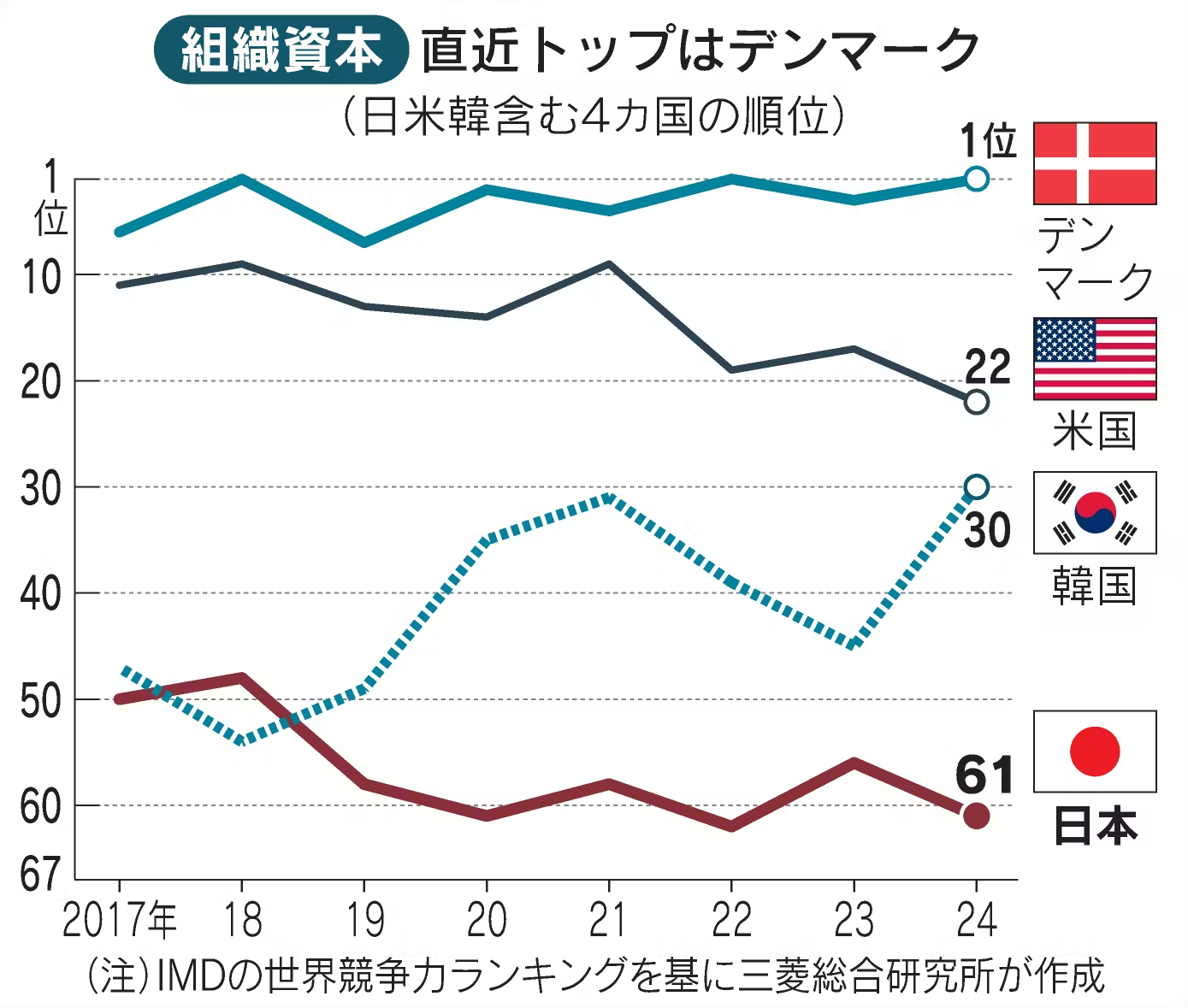

24年版の調査対象は67カ国・地域で、統計データと各国の企業経営者などへのアンケート調査を基に算出する。約250項目の指標のうち、三菱総研が独自に「人的資本」と「組織資本」に関する項目を抽出し、その合計でランク付けしたところ、人的資本は40位、組織資本は61位だった。酒井氏は「日本の人材力は低いと言わざるを得ない」と指摘する。

同じ指標で比較できる17〜24年で日本の順位の変遷をみると、人的資本は18年の35位が最も高く、他の年は40〜50位を行き来する。24年の首位はシンガポールで、米国は19位、同じ東アジアの韓国(25位)の後塵(こうじん)を拝する。組織資本はさらに低く、同じ期間では18年の48位がピークで、他の年は50〜60位台だ。

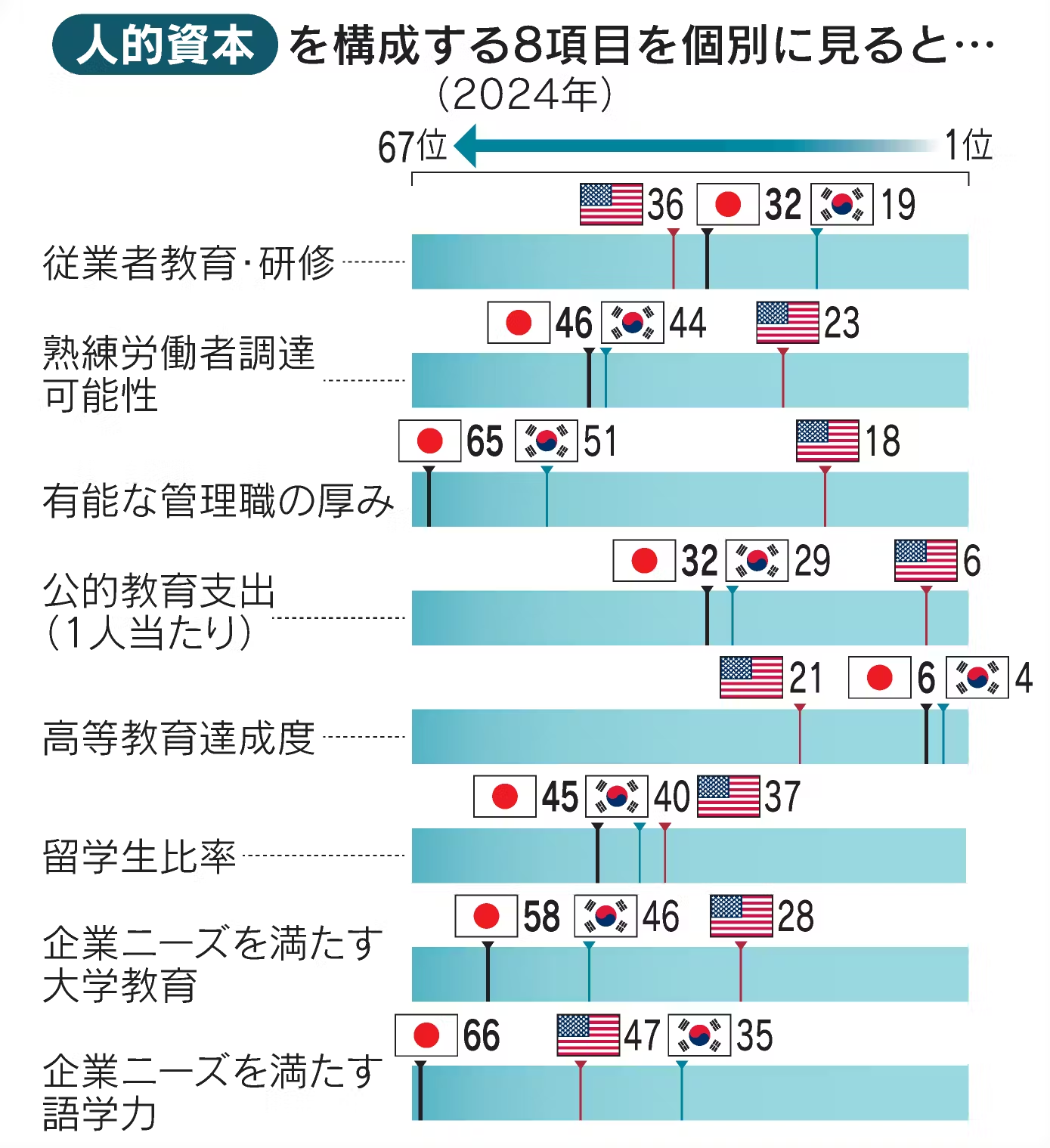

それぞれの資本を構成する項目ごとにばらつきも大きい。人的資本では、24年版で「企業ニーズを満たす語学力」「有能な管理職の厚み」は最下位級で、「企業ニーズを満たす大学教育」も58位と低い。企業が求める水準とのギャップがあるようだ。

なかでも「有能な管理職の厚み」は17年まで遡っても50位台後半から60位台と低く、24年は過去最低だった。管理職の育成・研修などが進んでいないと経営層が認識していることがうかがえる。

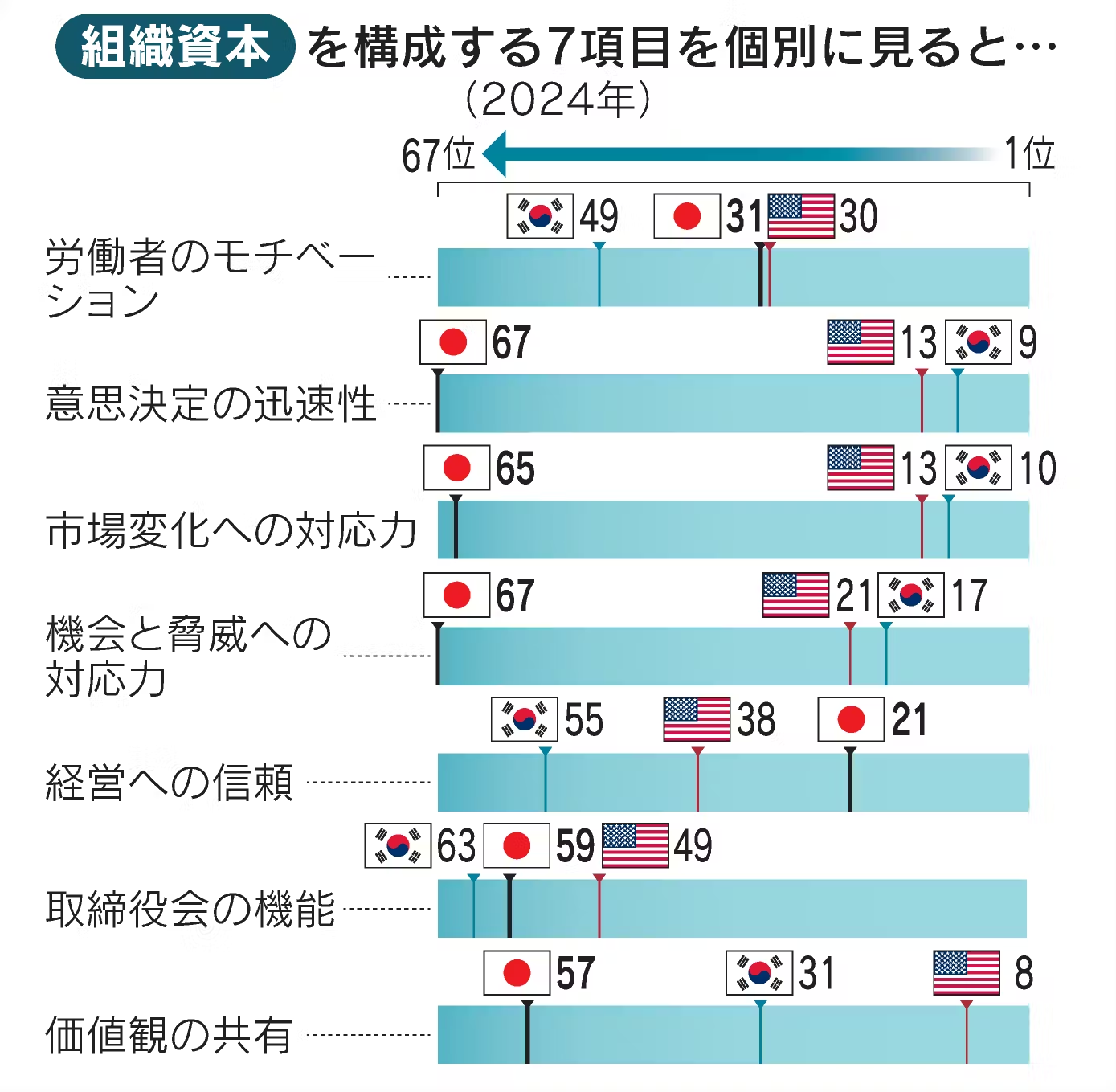

組織資本では「意思決定の迅速性」「市場変化への対応力」「機会と脅威への対応力」が最下位級だった。「有能な管理職の厚みの順位が低い点と背中合わせの関係にあるのではないか」(酒井氏)。「労働者のモチベーション」は31位と中位だが、13年の5位をピークに、順位をじわじわ下げている。

酒井氏は「労働市場の柔軟性が欠如していて、個人の能力開発意欲が低下したり、機能性のなさ、意思決定プロセスの硬直化が従業員の主体性の発揮を阻害したりしている」と分析する。デジタル化への対応遅れも影響しているようだ。複合的な要因が日本の人材力低下を生んでいるとみて、「一体的な改善が不可欠」と強調する。

(2)「数」の確保も難しく シニア・女性頼みに限界

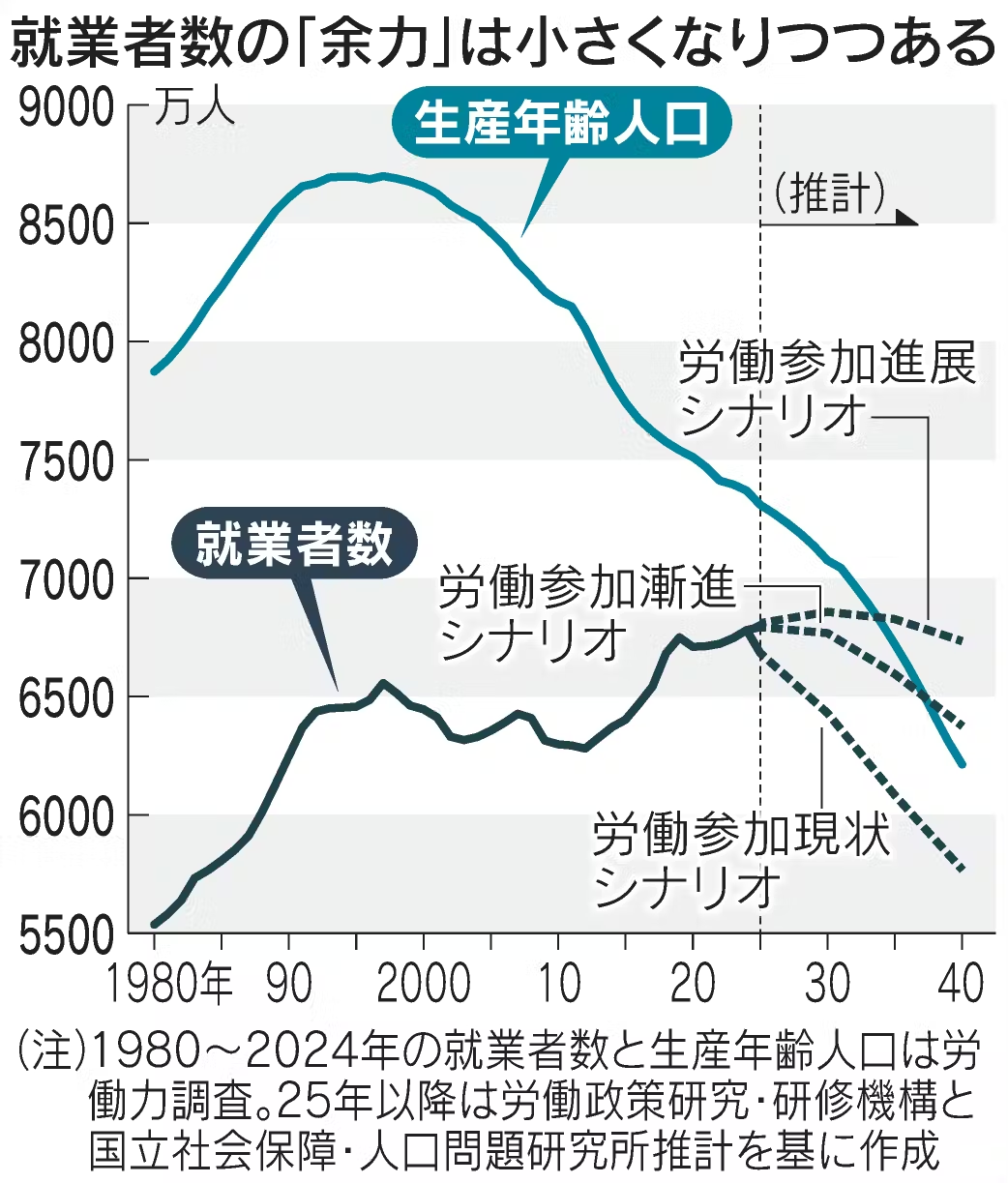

人口減少社会に入り、働き手の「数」の確保も難しくなりつつある。総務省の労働力調査によると、1980年以降、経済活動の主な担い手である15〜64歳の生産年齢人口から就業者数を差し引いた人数、つまり働き手になり得る人の数は年を追うごとに減っている。

直近で見ると、少子高齢化で24年の生産年齢人口は減る一方、女性や高齢者の労働参加で24年の就業者数は6781万人と1980年に比べれば22%増えた。それでも楽観視はできない。労働政策研究・研修機構の推計では、2040年時点の就業者数は経済成長や女性や高齢者の労働参加が進む「労働参加進展」シナリオでも6734万人へと減少。さらに経済成長と労働参加が一定程度の「労働参加漸進」では6375万人、最も低い「労働参加現状」では5768万人まで落ち込んでしまう。

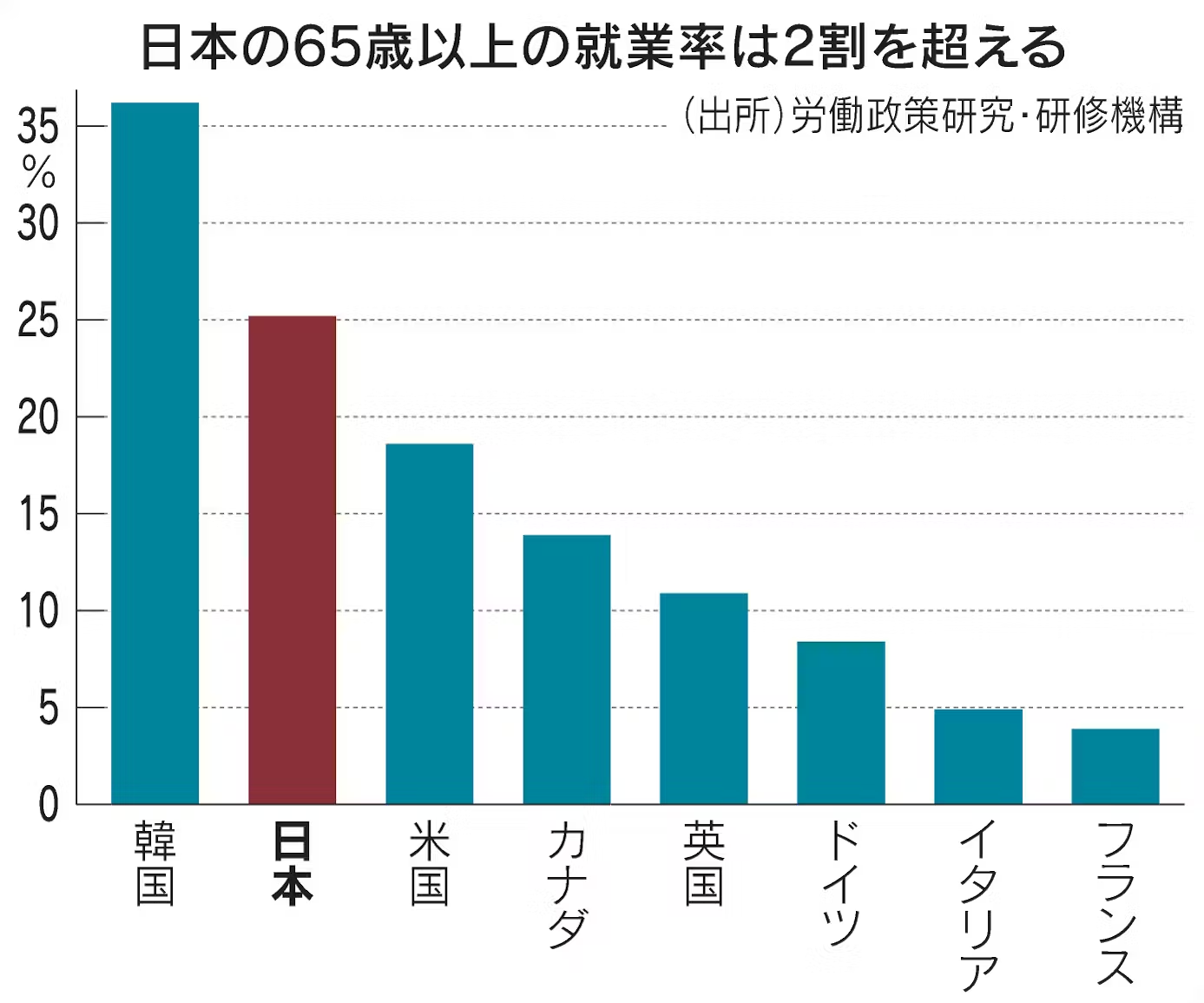

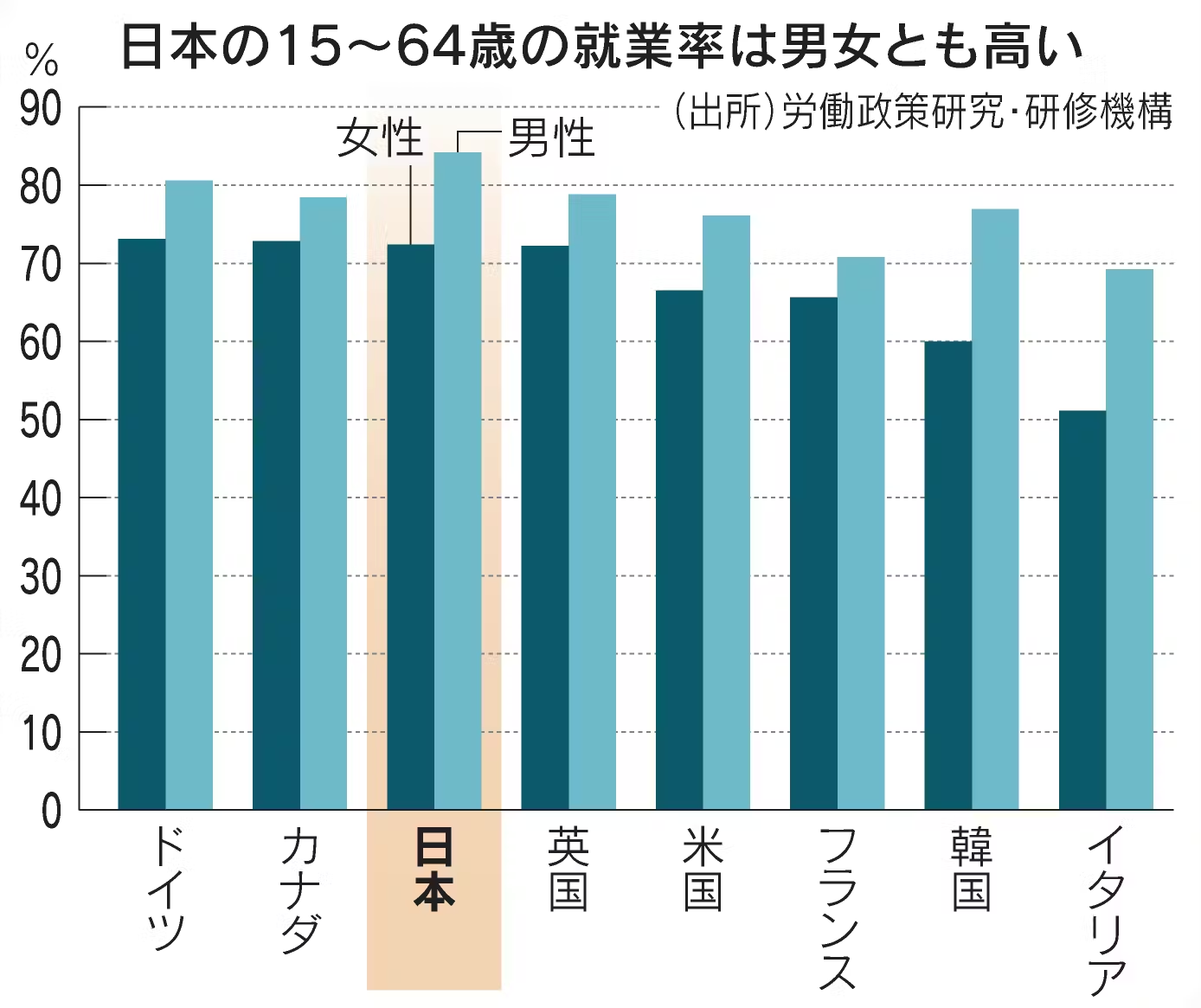

余力が小さくなってきている。主要7カ国(G7)と韓国の65歳以上の就業率(22年)を比べてみても、日本は25%で首位の韓国(36%)に次ぐ水準だった。男女別でみると、女性(15〜64歳)の就業率は7割を超え、男性(同)は84%で最も高かった。高齢者と女性の労働参加に頼る構図は限界が近づいている。

(3)今後の展望は? 副業で「一人が複数の役割」、外国人増加

すぐに根本的な解決を求めるのは難しいかもしれないが、何か打つ手はないのだろうか。ヒントはいくつかある。例えば「一人が複数の役割を果たす」働き方の広がりだ。厚生労働省は18年、企業の就業規則のひな型となる「モデル就業規則」を改め、副業を原則容認した。労働者の副業を原則禁止する規定を削除し、副業を認める規定を新たに設けた。

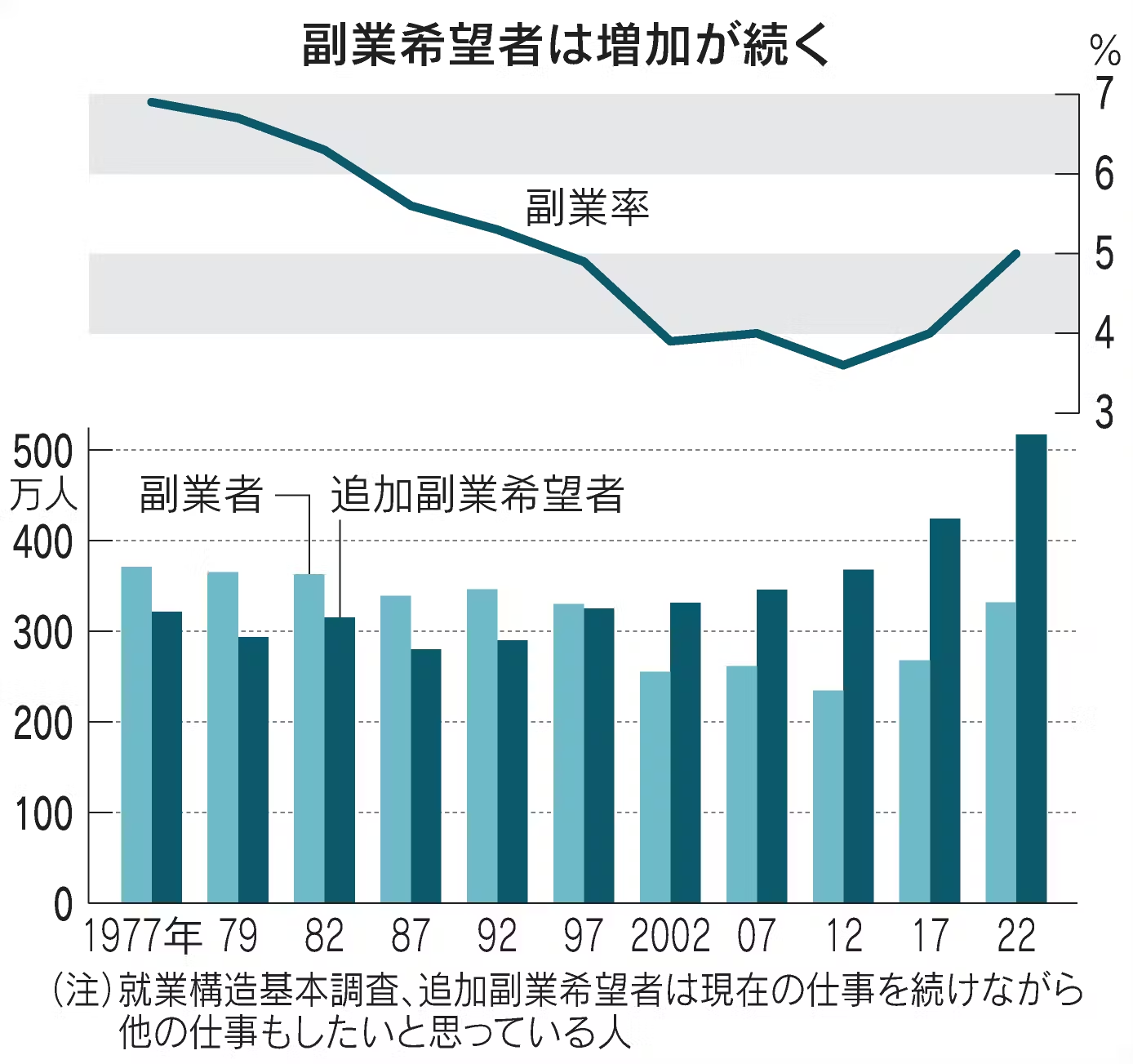

総務省の就業構造基本調査によると、22年の副業者は332万人で20年前と比べて30%増えた。現在の仕事を続けながら他の仕事をしたいと思う「追加副業希望者」は516万人と、20年前から56%増えた。副業希望者と仕事を結びつけるサービスが登場。都市部に住みながら、別の地域で地域に貢献するような副業を手掛ける人も現れてきている。

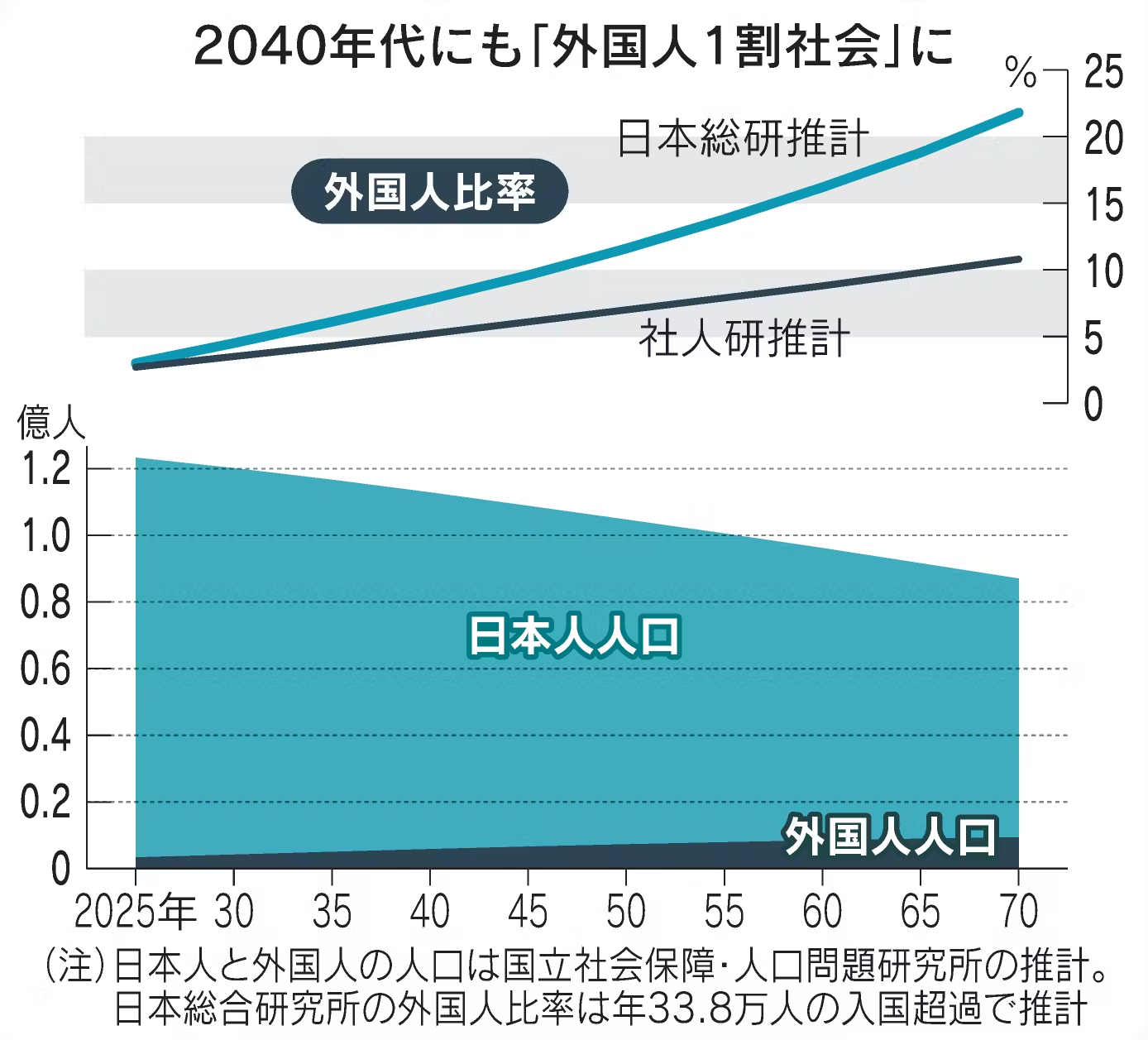

日本で暮らす外国人も増えている。国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の推計では70年の日本人人口は7760万人で、25年と比べて35%減少する。一方、外国人は2.8倍の938万人となり総人口比で初めて1割を超える。日本総合研究所は直近の実績である年33.8万人の入国超過が続いた場合、40年代にも「外国人1割社会」が到来するとみる。働き手としてもさらに存在感が高まる。

人手不足が常態化するなか、これまでの働き方の常識は通用しなくなっている。世界に目を転じれば、デジタル化など新たな潮流が生まれている。個々が持つ能力や技術だけでなく、社会全体のアップデートを怠れば「人財立国」の再興はおぼつかない。