日本郵便、7桁英数字で住所識別

楽天グループなど配送に導入検討

Nikkei Online, 2025年5月26日 2:00

日本郵便は新たな住所識別サービスを26日から始める。住所全体を7桁の英数字に置きかえたコードを一般の利用者に付与し、誤配や入力ミスの防止につなげる。同社に加え、楽天グループなどの外部企業も導入を検討する。配達員らの人手不足が続くなか、住所を特定しやすくして配送業務の効率を高める。

日本の住所は表記の揺れが多く、配達の妨げとなっていた。今回の取り組みは日本の郵便システムにおいて1968年に郵便番号が導入されて以来の変革となりそうだ。

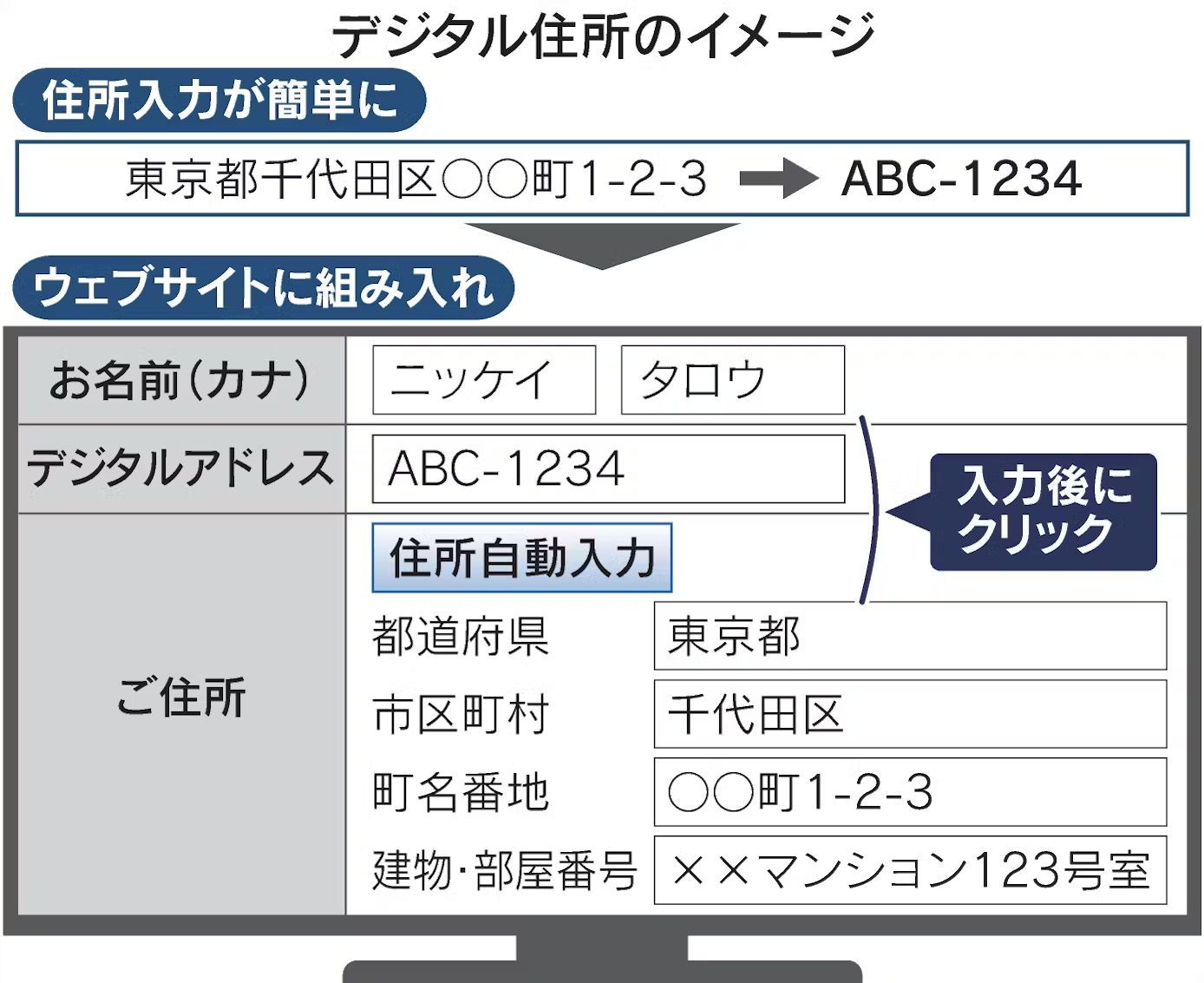

新サービス「デジタルアドレス(住所)」は約1500万人(4月末時点)が登録するオンラインサービス「ゆうID」の会員を対象に希望を募る。希望者には番地や部屋番号なども含めた住所全体を「ABC-1234」といった7桁の英数字に変換したコードを無料で付与する。

同時に、電子商取引(EC)や配達を手掛ける企業や金融機関などにもコードが住所に自動変換されるシステムを無償で開放する。企業は、異なるソフトウエア同士をつなぐ「API」という仕組みを活用し、自社サイトに日本郵便のシステムを組み込める。

利用者が導入企業のサイトで住所を入力する際、コードを打ち込めば住所が表示される仕組み。転居時は日本郵便に住所変更を申請すれば同じコードのまま荷物が転送される。第三者がコードから名前や住所を特定できない仕様にし、プライバシーに配慮した。

まず26日から日本郵便のアプリ上で「ゆうパック」などに貼る送り状を作成できるようにする。他社では楽天グループやECサイトの構築サービスを手掛けるGMOインターネットグループ傘下の企業などが導入を検討している。

日本郵便は企業向けに有料サービスも検討している。同じ建物でも部署ごとに複数のコードを発行したり、企業名をあしらった特定の英数字に変更したりする場合を想定する。

郵便番号は引き続き残る。今後10年で数千万のコードを発行し、郵便番号に続く社会インフラとして定着させる。英数字7桁の組み合わせは計算上、数百億通りになる。

日本の住所は表記のズレや誤記が発生しやすい。例えば「1丁目2番3号」を「1-2-3」と書いたり、郵便の住所と登記上の地番が異なっていたりする。1つの住所に複数の建物が存在するケースもある。

普及が進めば企業は宛先不明による返却を防げるほか、個人データの統合も容易になる。配達業者は膨大な時間が必要だった住所の確認や荷物の再配達といった業務を削減できるようになる。利用者にとっても入力ミスを防げるほか、漢字に不慣れな在留外国人も利用しやすくなる。

住所を固有の番号に置きかえる仕組みでは、政府が主導して実証実験を進める「不動産ID」がある。建物や部屋ごとに17桁の番号を割り振り、物流や不動産業者が住所の照合作業といった手間を省く狙いがある。

ただ、不動産IDはあくまで建物や土地にひも付き、誰が住んでいるかまでは判別できない。利用者も主に企業や行政を想定している。

一方でデジタル住所は個人の名前と住所に結びつく。目的も配達における企業と一般の利用者それぞれの利便性向上に特化した仕組みだ。

例えば、不動産IDは建物ごとに1つのIDが割り振られる。日本郵便のデジタル住所の場合、家族で同じ住所に住んでいても、親と子がそれぞれ別々のコードを取得できる。子どもが親元を離れれば、個人のコードはそのままで住所のみが変わる。

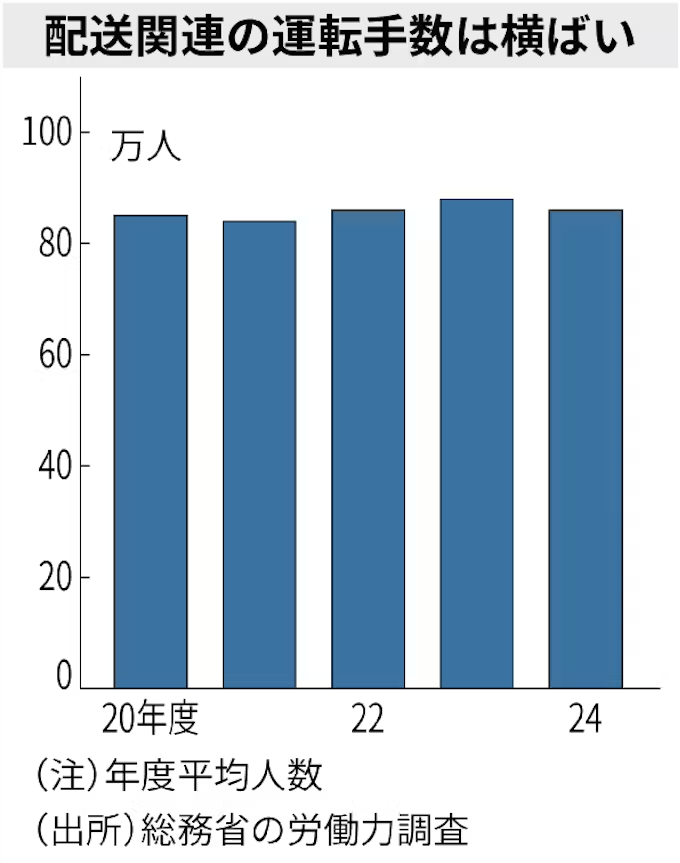

国内は配送を担うドライバーの人手不足が続いている。総務省によると配送に関わる運転手の数は80万人強と横ばいだが、今後は少子高齢化に伴う減少が避けられない。

日本郵便の配達員を含む従業員数(2023年度末)も非正規社員を含めて約32万人と、19年度末から13%減った。配達の効率化が経営課題の一つとなっている。

日本郵便のデジタルアドレス、どこが便利に?

部屋番号の入力不要に

Nikkei Online, 2025年5月27日 5:00

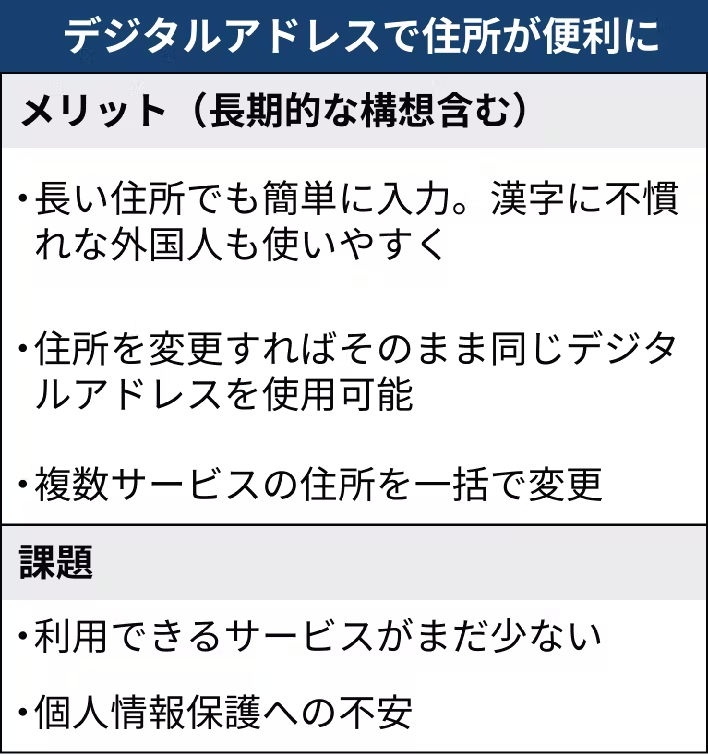

日本郵便は7桁の英数字コードで住所を識別する新サービス「デジタルアドレス」を26日から始めた。郵便番号と異なり、地番や部屋番号といった住所の細部を入力する手間が省け、日常生活における利便性が高まりそうだ。一方で第三者に個人情報を握られるリスクもあり、コードの取り扱いなどに留意が必要だ。

住所を丸ごと英数字に置きかえ

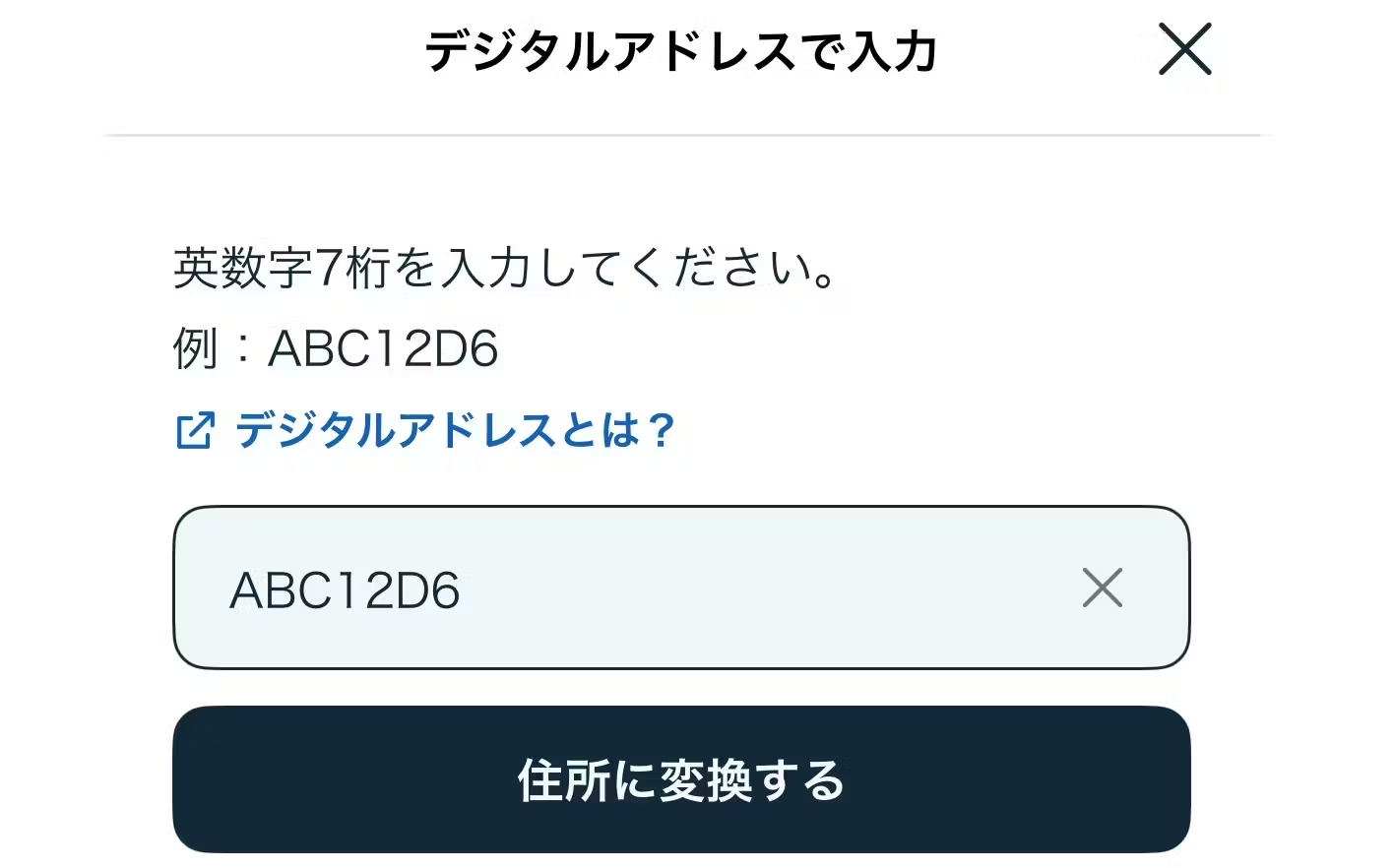

デジタルアドレスは住所全体をランダムに振った7桁の英数字に変換したものだ。例えば「東京都千代田区○○町1-2-3△△マンション123号室」という住所を「ABC1234」などに置きかえる。

利用するには、まず日本郵便のオンラインサービス「ゆうID」に登録したうえで申請する必要がある。発行は無料で、削除や再発行も可能だ。転居した場合は住所変更の申請が必要だが、コードそのものは変わらない。

5月26日時点では、郵便局アプリで「ゆうパック」と「ゆうパケット」の送り状を作成する際に使える。実際にコードを打ち込んでみると、登録した住所が自動的に表示された。コードはアプリ内でコピーできるため、書き留める必要はない。

新サービスの最大の利点は、住所の記入が簡単になる点だ。郵便番号の場合は地番や部屋番号まで含んでおらず、ネット通販などで宛先を入力する際には細かい部分を自ら入力する必要があった。

日本の住所は表記のズレや誤記が発生しやすい。例えば「1丁目2番3号」を「1-2-3」と書いたり、郵便の住所と登記上の地番が異なっていたりする。1つの住所に複数の建物が存在するケースもある。結果として荷物が正しく届かず、再配達の依頼が必要になることがあった。

また、サイトに地番などの数字を入力する際、サイトの仕様に合わせて半角や全角に変換しなければならないといった手間も生じる。

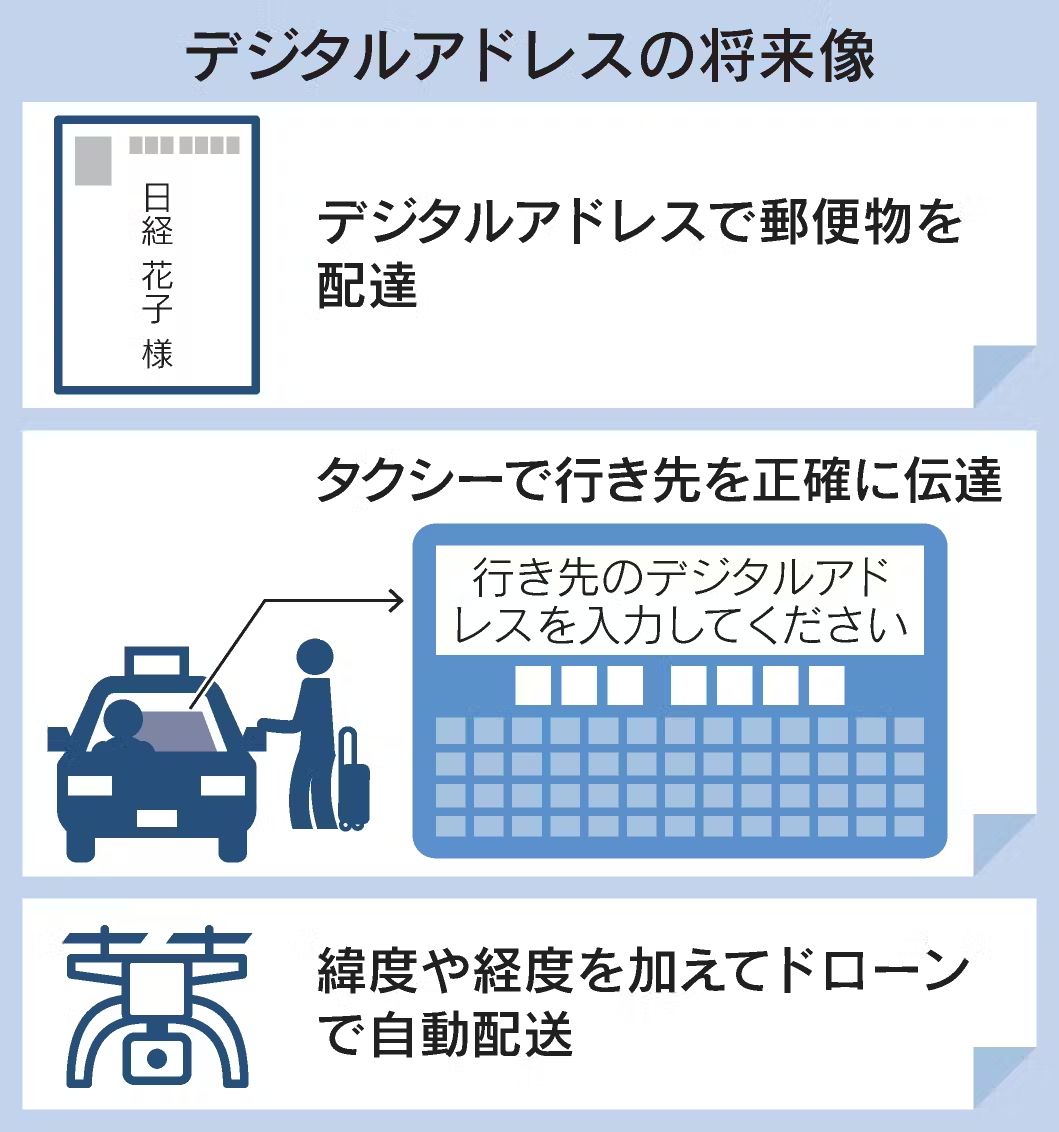

デジタルアドレスはこうした不便さを解消するとともに、日本語に不慣れな在留外国人や、手に力が入りにくい高齢者でも使いやすくした。日本郵便は今後、デジタルアドレスだけで郵便物や荷物を送れるような体制を整える。

将来はタクシー乗車やドローン配送にも

日本郵便は自社以外にもデジタルアドレスを無償で開放する方針。導入する企業には、異なるソフトウエア同士をつなぐ「API」という仕組みを通じてシステムを提供する。現時点では楽天グループやECサイトの構築サービスを手掛けるGMOインターネットグループ傘下の企業などが導入を検討している。

電子商取引(EC)やサブスクリプションサービスの普及により、住所登録が必要なサービスは幅広い。これらの事業者がデジタルアドレスを導入すれば、利用者はゆうIDの登録住所を変更するだけで全てのサービスにおいて変更が完了する。

普及が進めば、ネット上での宛名以外にも用途が広がる可能性がある。

例えば、タクシーで移動するケースだ。タクシーの後部座席にある端末画面にデジタルアドレスを入力し、運転手はそれにひも付いた住所をカーナビで確認して目的地に向かう、といった仕組みが想定される。乗客が行き先を口頭で伝え、運転手がそれを検索するよりも短時間で済む。

住所に緯度や経度といった地理的な情報を結びつけることができれば、ドローンなどによる自動配送にも使えそうだ。

個人情報の保護に課題

利便性が高まる一方、個人情報の保護には懸念が残る。第三者が他人のデジタルアドレスを取得して悪用するリスクがあるためだ。

利用者側も、むやみに他人に伝えないといった対策が欠かせない。知られたくない相手に情報が漏れてしまった場合、いったんデジタルアドレスを削除して再発行するなどの対応が求められる。

日本郵便はデジタルアドレスから利用者の名前を特定したり、逆に名前や住所からデジタルアドレスを検索したりすることはできない設計にしているという。

英数字をランダムに打ち込んで変換ボタンを押せば、他人の住所が表示される可能性はある。ただ、この問題は現行の住所でも同様のリスクはある。

7桁の英数字は計算上、数百億通り存在する。現在は地図アプリでも地名や建物名を把握できるため、デジタルアドレスの導入が「身バレ」リスクを高める可能性は低いといえそうだ。

サイバー攻撃の問題もある。日本郵便は英数字を大量にランダム入力するといった不正利用の恐れがある操作については、即座に停止措置をとる仕組みを取り入れている。

デジタルアドレスのデータは、ゆうIDのメールアドレスや電話番号といった個人情報とは別のデータベースに管理している。仮にデジタルアドレスが漏洩しても、個人情報は特定できないようになっているが、日本郵便には丁寧な説明が求められる。

日本郵便はデジタルアドレスが様々な社会課題を解決できるとみるが、あくまでも広範な普及が前提だ。同社の担当者は26日に開いた説明会で「外部の事業者に導入を求めていくとともに、使える場所とユーザーの両輪で普及させたい」と説明した。