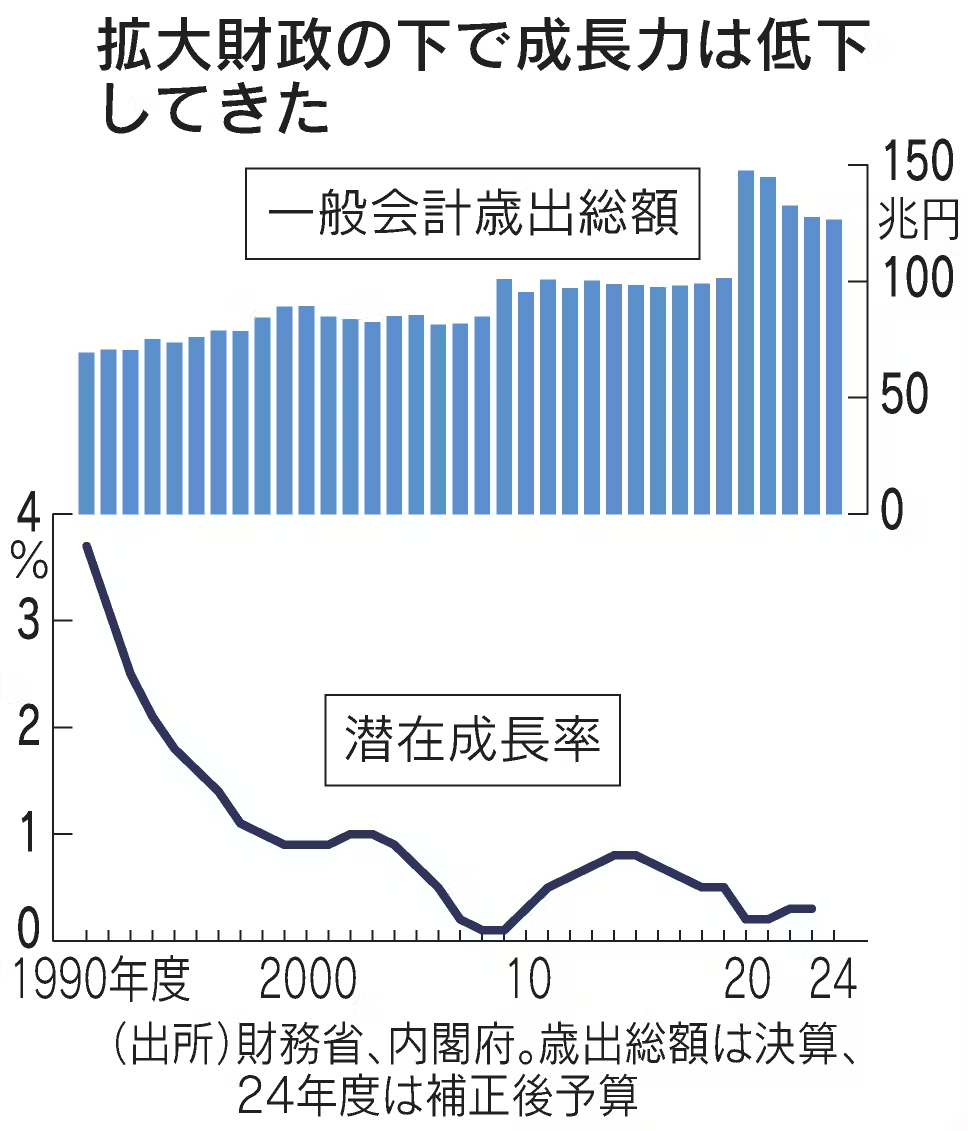

日本の国家予算30年で1.8倍、成長力は10分の1以下

ばらまき頼み限界

Nikkei Online, 2025年6月1日 5:00

トランプ米政権の高関税政策が世界を揺さぶっている。日本は国内市場の縮小を巨大な米市場への輸出や投資で補ってきただけに影響は大きい。超大国が自身で築いた国際秩序の見直しを迫る未曽有のカオスをどう乗り越えるか。日本の選ぶべき道を探る。

「機動的な対応」。この一言を石破茂首相の経済財政諮問会議での発言案に盛り込むかどうか、政府内でせめぎ合いがあった。4月上旬、米国が相互関税を発動した直後のことだ。

財政規律を意識する財務省幹部は警戒を強めた。霞が関文学で補正予算を示唆するフレーズだからだ。「自動車会社も影響が見えてくるのはしばらく先と言っているのに」と嘆いた。

夏に参院選、高まる歳出圧力

今回はお蔵入りになったとはいえ、夏の参院選を前に財政出動圧力は高まる。野党だけでなく与党にも食料品の消費税率の引き下げ案がくすぶる。8%を仮にゼロにすると税収は約5兆円減る。国民一人あたりの減税額は約4万円と2024年の所得税と住民税の定額減税とほぼ同額となる。

バブル崩壊後の日本はことあるたびに補正予算を組み、景気浮揚の経済対策を打ってきた。そうした流れを生んだ要因の一つはくしくも米国の圧力だった。

1989年に始まった日米構造協議。米貿易赤字の圧縮という今に通じるテーマも議題になった。日本が翌90年にまとめた公共投資基本計画は10年間で430兆円という巨額の目標を掲げた。国際競争力を高める成長投資に背を向け、建設業界などへの旧来型のばらまきに走るようになった。

人口減少局面に入って公共事業のニーズがしぼむと軸足は家計支援に移った。アベノミクス以降は日銀が金融緩和で金利を抑え込み、財政の大盤振る舞いを支える構図が定着した。

コロナ禍では一人一律10万円を配った。 以来、たがが外れたように現金給付を求める声が上がる。甘え癖はなかなか抜けない。1990年度に60兆円台だった一般会計予算は今や当初から110兆円を超える。

財政拡張は日本の底上げにつながっていない。 この間に経済の地力を示す潜在成長率は3.7%から0.3%に落ち込んだ。

30年横ばいの実質賃金

経済協力開発機構(OECD)によると過去30年で米国や英国は実質賃金が1.5倍近くに、ドイツやフランスは1.3倍に増えた。日本は横ばいだ。

政府は5月14日の新しい資本主義実現会議で「賃金向上推進5か年計画」を示した。「雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者」を中心に実質1%程度の賃金上昇率をめざす。官民で60兆円の支援を明記した。

問題は中身だ。施策パッケージ案は省力化投資を柱として製造業や小売業から建設業、農林水産業などまで12業種を列挙した。商工会などによる「デジタル支援ツールも活用した全国規模のサポート」もうたう。

首相は「政策資源を総動員する」と話した。その言葉がバラマキにつながらないか注視する必要がある。既存の産業の保護や効率化に傾くようなら「失った30年」を反復しかねない。

東京大学名誉教授の吉川洋氏は「財政支出ではなく民間のイノベーションを主役として生産性を高めるべきだ」と説く。高付加価値の稼げる産業をどう育てるか。トランプ関税の荒波は日本経済の課題を改めて問いかける。

(広瀬洋平)