「令和の米騒動」を繰り返さない

大規模化が変える、作付面積9倍も

Nikkei Online, 2025年7月18日 2:00

2024年産のコメが店頭から消えた「令和の米騒動」は販売価格の急上昇と、備蓄米の流通の遅れが重なり混乱が拡大した。政府が25年5月、備蓄米放出を競争入札から随意契約に切り替え、ようやく事態が動いた。

国は今回、流通面で緊急対策の手を打ったが、関係者が根本原因と指摘するのは生産だ。24年産は玄米段階で収穫の出来を示す「作況指数」が101と平年並みだった。それでもコメ不足になったのは害虫カメムシの大量発生や、高温被害による精米の歩留まり低下が影響したとの見方が強い。「管轄する農林水産省がコメの生産量を把握できていない」との批判も多い。

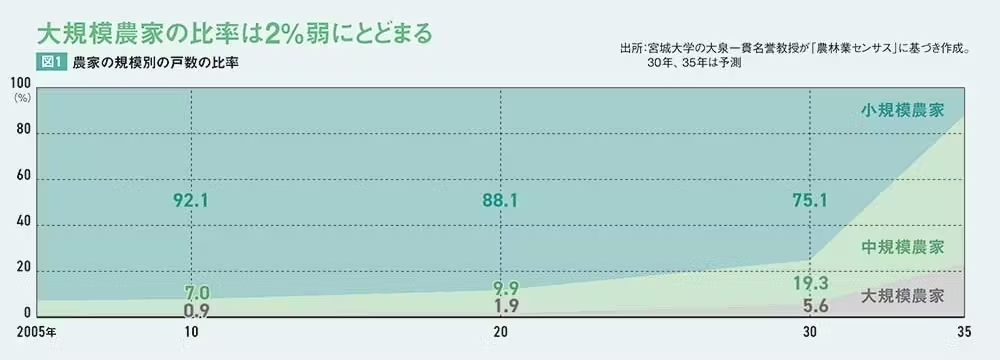

小規模農家が多く、生産効率が低いことも日本の農業の課題だ。だが実は、近年、中規模・大規模農家の比率が増えているという統計がある。宮城大学の大泉一貫名誉教授によると、年間販売額5000万円以上と定義される大規模農家の戸数は20年、全体の1.9%。比率は少ないものの10年の0.9%からポイントでは約2倍になった。

販売額では全体の49.6%とほぼ半数を占めた。この傾向は進み、大泉名誉教授は30年に販売額の7割が大規模農家になると予測する。

農水省の調べでは、農家の7割が65歳以上。後継者がいない割合は7割超という状況下で、その受け皿として現場では大規模化が進んでいるのだ。一連の騒動はコメだけでなく産業としての農業の現在地も映す。状況を打破するには現場を検証する必要がある。

27年間で作付面積 9倍に

「離農した水田を引き受けたら今の規模になった」

茨城県龍ケ崎市でコメ栽培をする横田農場の横田修一社長はこう話す。同農場の起源は平安時代に遡り800年以上の歴史があるという。周囲から「離農するから私の代わりに水田を引き受けてコメを作ってほしい」という依頼が増え、横田氏の父が1996年に法人化。茨城大学農学部を経て98年に入社し、2008年に社長を継いだ。年間売上高は約2億円で14人が働く。

事務所には手掛ける水田を赤色で塗った地図があり、赤色部分は横田社長が入社して以来、約9倍に増えた。作付面積は約177ヘクタールあるが、今も離農による「作ってほしい」という依頼は多い。横田社長は地図を見ながら「赤色がさらに地図を覆うだろう」と話す。

横田農場は品質にこだわりながら生産性を高めるため、作期の違う8種類のコメを栽培する。作期が違うことで同じ人数、農機でより広い水田を管理できるためで、肥料や栽培方法も工夫し成果を上げる。作業手順の見直しなども進めており、カイゼンによっても生産性の向上を図る。

大規模化は稲作だけではない。例えば青森県弘前市のリンゴ農園レッドアップル。赤石淳市社長が家業に入った18年前、約1.5ヘクタールの敷地でリンゴを栽培していた。横田農場と同様、後継者のいない園地を引き受け、今は約28ヘクタールを管理する。

一方、後継者難などで青森県全体で見ればリンゴ園地は23〜24年で約400ヘクタールも減った。「リンゴは生産量不足で作るほど売れる。栽培規模は多分日本一。さらに拡大する」(赤石社長)。離農の深刻化が大規模化を加速させる。

(日経ビジネス 中沢康彦)