コメ増産に政策転換、首相表明へ

輸出拡大にも全力

Nikkei Online, 2025年8月5日 2:00

政府は従来のコメ政策を転換し、増産にカジを切る。主食用米の価格を維持するために長年続けてきた「生産調整」の政策を見直す。猛暑による生育不振のリスクを意識し、水を張らないでつくる栽培方法などへの新たな支援制度も創設する。

農家が意欲的にコメの増産に取り組めるよう、国内消費だけでなく海外市場へ積極的に輸出できる環境作りに「全力を傾ける」との政府方針を示す。コメの十分な供給力を国内に確保し、不作の際も柔軟に対応が可能な体制を目指す。

急激な価格高騰を引き起こした「令和のコメ騒動」は消費者に大きな負担が生じた。かつての減反政策以来続く、需給を均衡させて価格の安定を探る生産調整の限界が露呈した。

この経緯を踏まえ石破茂首相は5日、首相官邸で開くコメに関する関係閣僚会議で「増産にカジを切る」と表明する。7月の前回会合では「意欲ある生産者の所得が確保され、不安なく増産に取り組めるような新たなコメ政策」に言及した。今回は明確に増産方針を掲げる。

6月に始めた関係閣僚会議の開催は今回が3回目で、与党が過半数割れした参院選後は初めてとなる。

コメの価格高騰を巡っては主食用米の需要量に対して生産量が不足していたとの見方がある。小泉進次郎農相はこうした指摘も含めて高騰要因の検証結果を説明する。

首相は農家の人口減や高齢化が進むなか、耕作放棄地の拡大を食い止め、農地を次世代に受け継ぐとも打ち出す。

首相は2027年度に予定する水田政策の見直しに向けて、従来の政策について事実上「コメを作るな」との姿勢が強かったとの見方を示し、生産に前向きに取り組めるような支援へ転換すると提起する。農業経営の大規模化や法人化の推進といった生産性向上の施策を進め、農家の増産支援に軸足を移す。

農林水産省は首相の方針を踏まえて検討を進め、26年夏ごろまでに今後の水田政策の骨格を固める。現在は主食用米から飼料用米や麦・大豆などへの転作に助成する制度があり、需要見通しに応じて主食用米の生産を調整する仕組みが残る。「事実上の減反政策」と呼ばれる理由だ。

農水省や自民党には転作の助成金を改め、飼料用米や麦・大豆などの作物ごとに個別の生産支援策を講じるべきだとの意見がある。

単純に増産すればコメ価格が下落していくリスクがあり、与野党は対応策を練る。収入保険の拡充や所得を補償する直接支払制度などの案が浮かぶ。小泉氏は衆参両院で少数与党になった状況を受けて「違いではなく一致点を見て前進させたい」と話す。

首相は5日の会合で、農地の集約や大規模化が難しい中山間地域での営農にも配慮を示し、環境に優しい農業への新たな支援制度の創設を提唱する。

中山間地域での棚田の維持に加え、水を張っていない乾いた田んぼに直接種もみをまく「乾田直播(ちょくはん)」栽培の普及にも充てることを想定する。猛暑や水不足のリスクは年々増しており、水をなるべく使わずにコメをつくる栽培技術の振興を狙う。

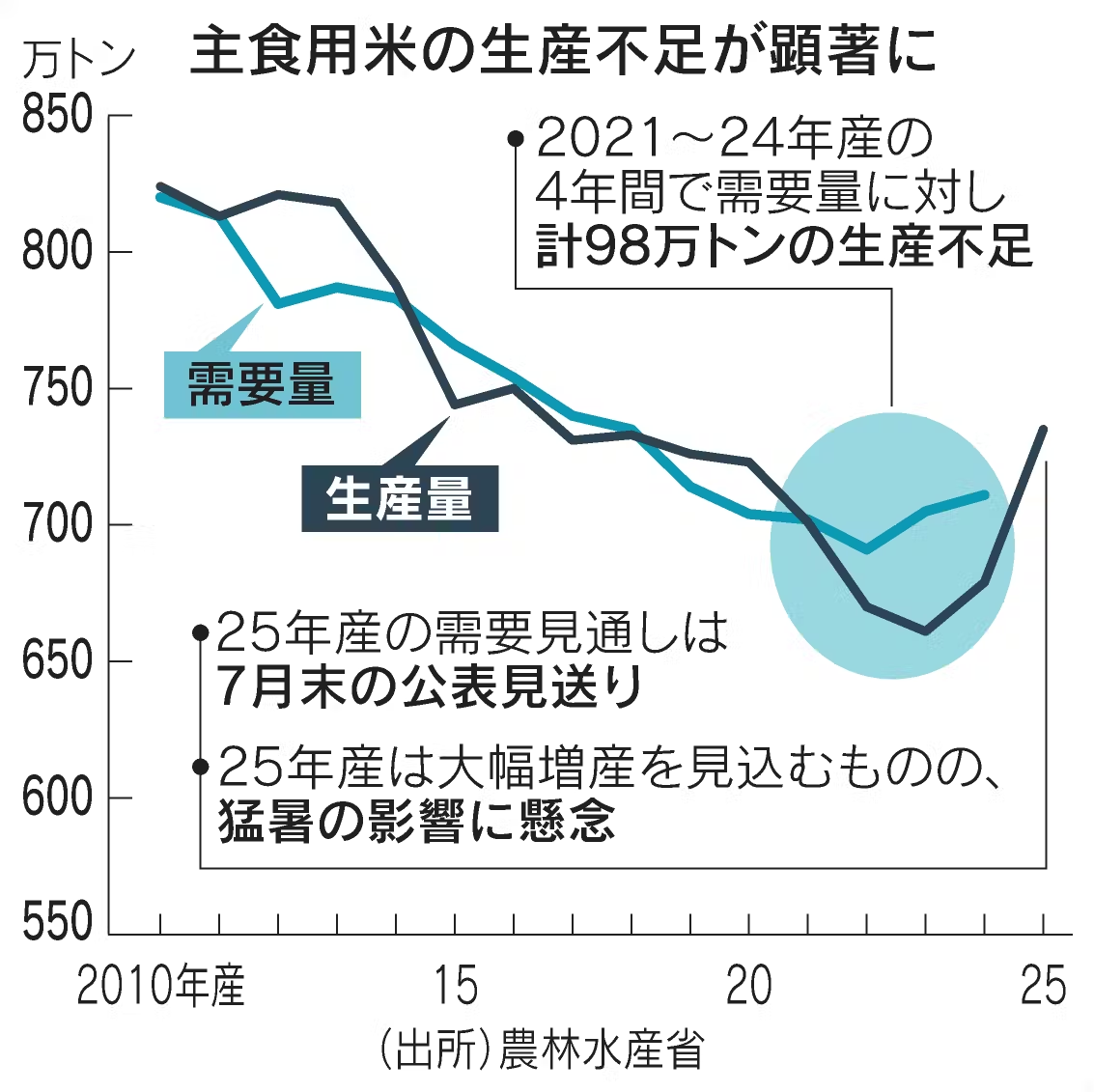

農水省は7月30日、24年産の主食用米の需要量が711万トンに上振れし、同年産の生産量(679万トン)と比べて32万トンの生産不足になったとの試算を公表した。21〜24年産の4年間で計98万トンの生産不足が生じている。

流通の目詰まりなどではなく、生産不足が価格高騰の要因になった可能性は高い。小泉氏は5日の会合で、精米の歩留まりの悪化や政府備蓄米の放出戦略の是非などの分析結果も提示する見込みだ。