雑音まじりの玉音放送

敗戦の真相伝えた32分余の「ニュース特番」

Nikkei Online, 2025年8月10日 5:00

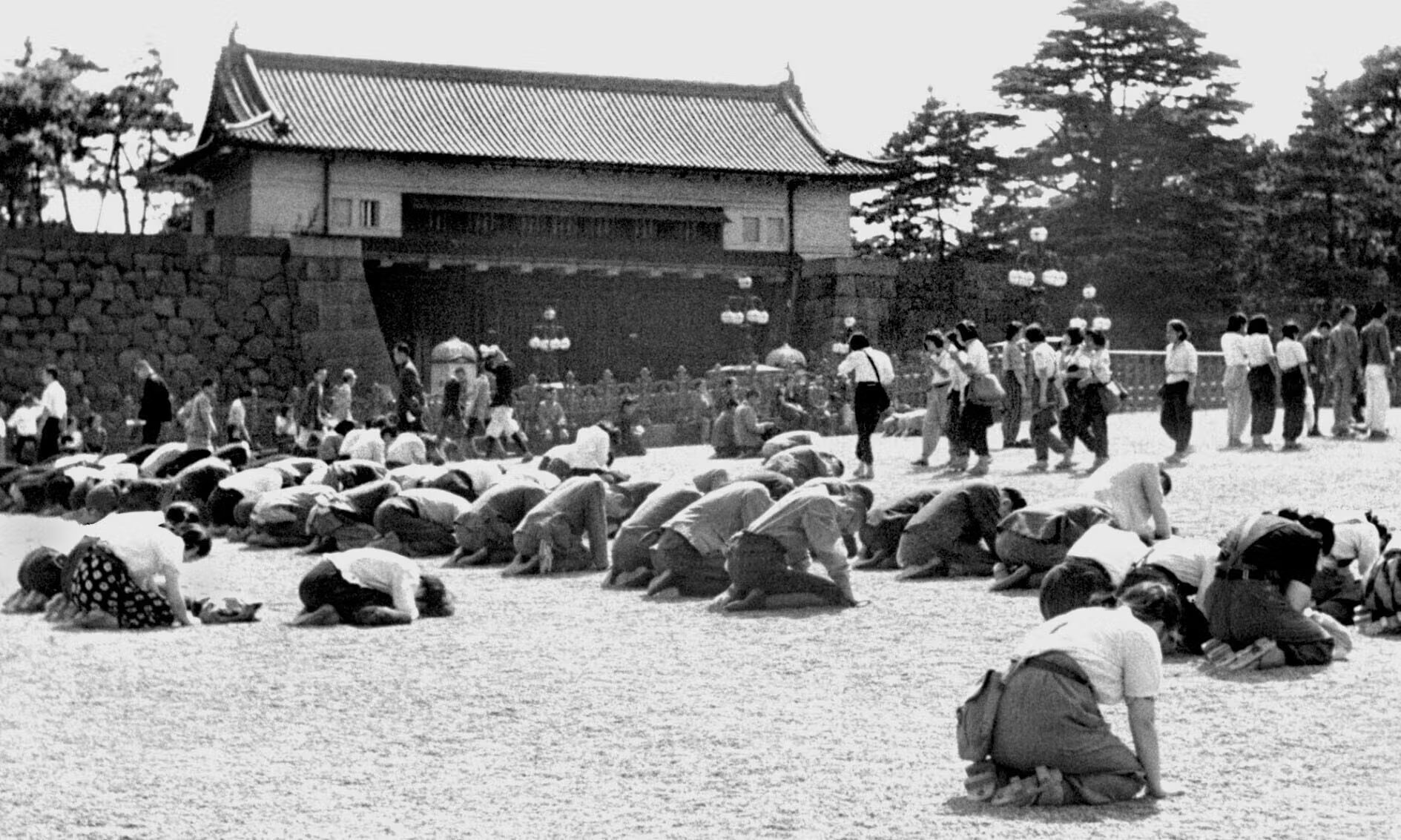

玉音放送が流れた8月15日の情景は伝説化している。炎暑、真っ青な空、雑音まじりのラジオ、うなだれる人々、静寂……。

たとえば1965年の終戦記念日を前に、NETテレビ(現テレビ朝日)の「木島則夫モーニングショー」が視聴者から集めた終戦手記には、その典型が見える。

手紙は1万通あまり届き、8月13日の放送で司会の木島は涙ながらに一部を読んだ。翌月には「八月十五日と私」のタイトルで書籍化され、これも話題をさらう。

「天も地も世間一般も、シンとして、これが地球最後の日の如く、静まりかえっていました」

玉音放送を聞いたときの様子を、大阪市の43歳の女性はこう回想した。

やがて「ラジオの御声」が終わる。「誰ともなく一人さり二人さって」、家の中も外も「不気味なしずけさ」に包まれた。

雑音がひどく「玉音」がほとんど聞き取れなかった人も多い。

しかし、天皇の声に接した体験そのものが大きな衝撃となって「8.15」のイメージをつくった。

いわば集合的な記憶である。

その日、じつは正午からのラジオは「玉音」に続き、詳細なニュースと解説による特別編成の番組を放送している。

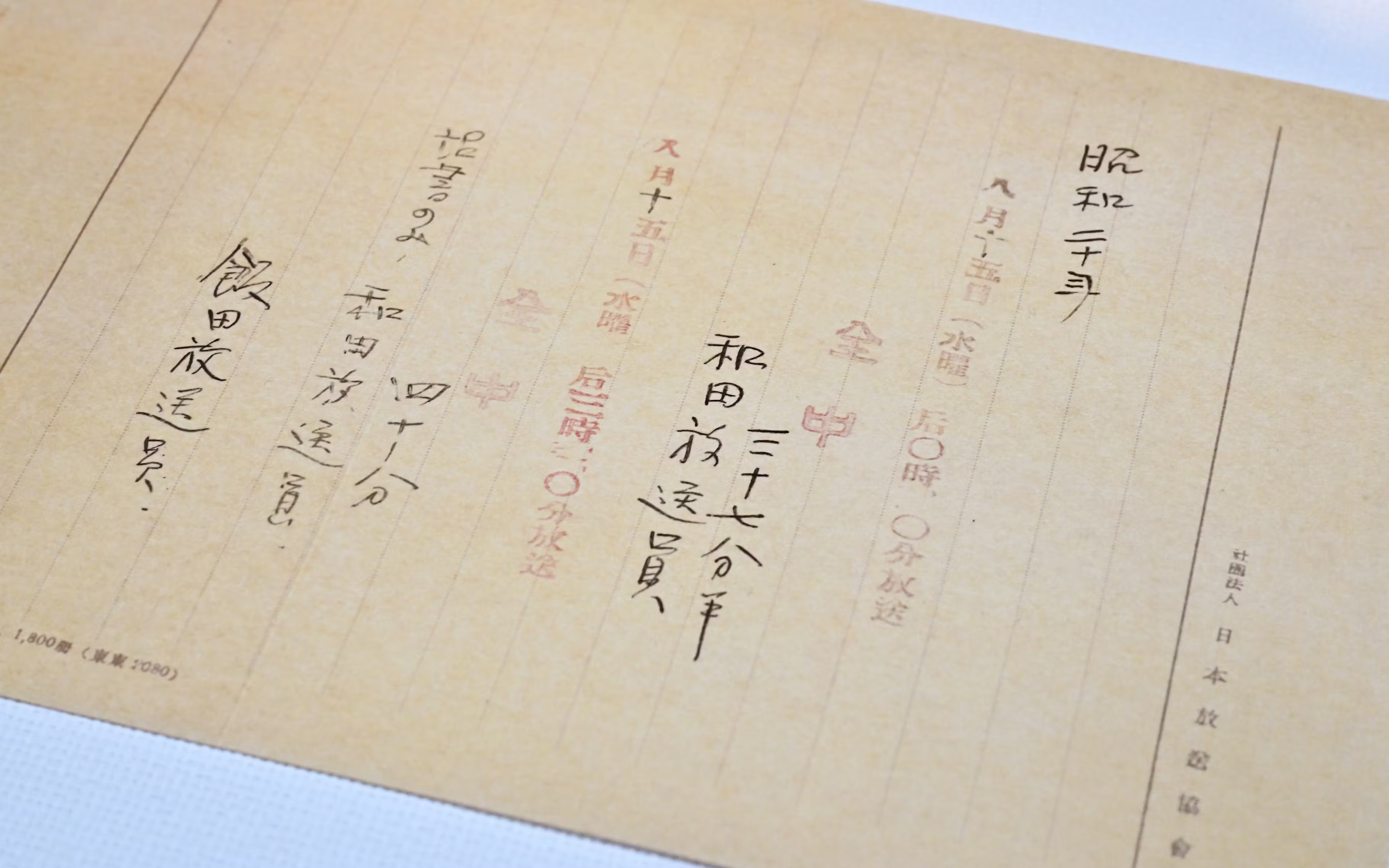

「三十七分半」などの記載がある(所蔵・NHK放送博物館)

前夜の録音を再生した「玉音」は5分に満たない。

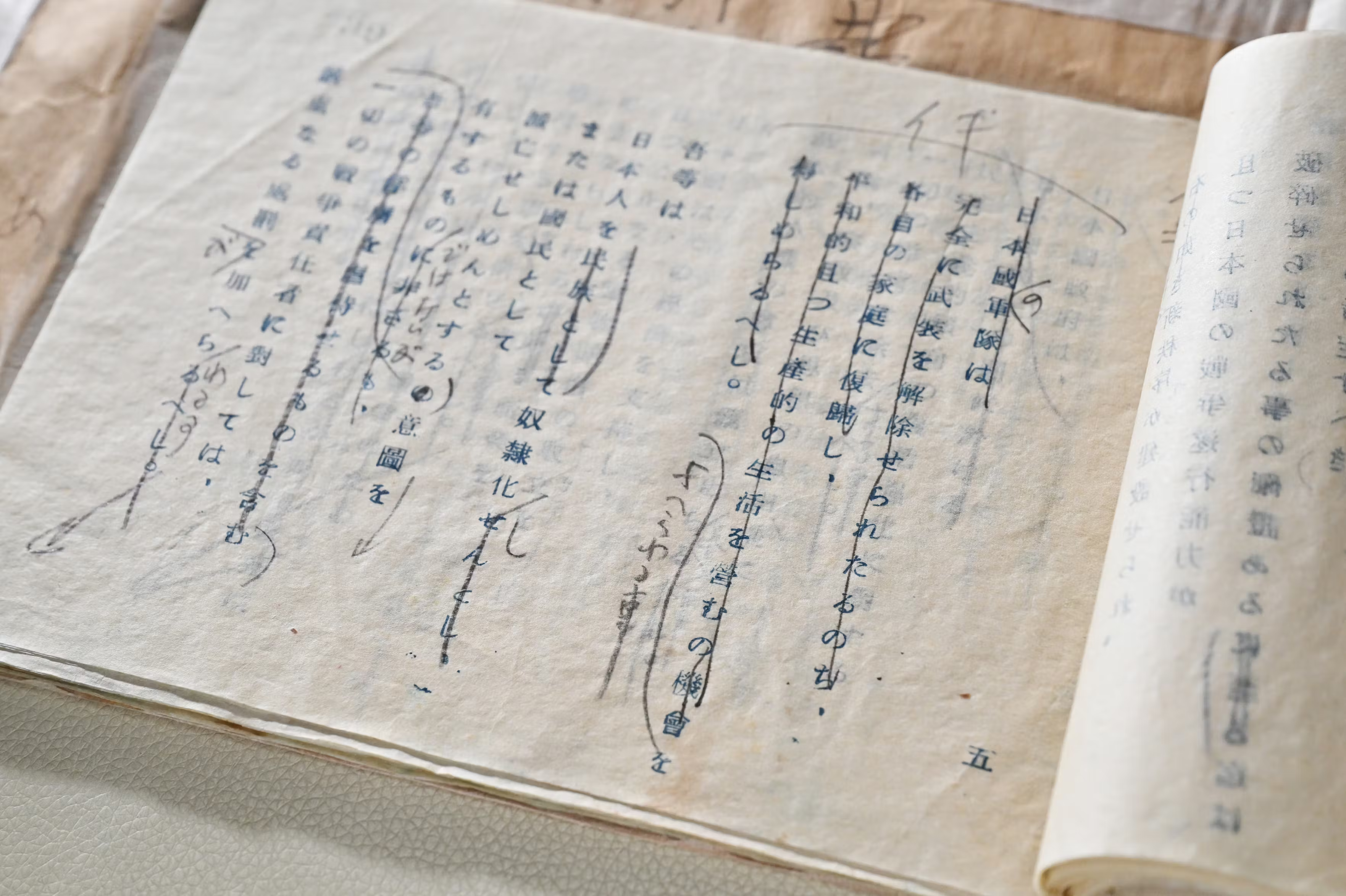

このあと、日本放送協会の和田信賢アナウンサーは内閣告諭を読み上げ、御前会議の模様や、一時はソ連を通じて和平を探ったこと、8月9日から14日までの「緊張の 1週間」の経過などを生放送で伝えた。

同盟通信の配信に基づくこれらの報道は 32分を超え、全体で37分半の「玉音特番」だったのだ。

77年刊の NHK編「放送五十年史」は「和田放送員の経過説明や朗読によって、人びとは事の真相を知った」と記している。

山田風太郎や高見順の日記もその経緯に触れているが、作家の徳永直は「天皇の詔勅はラジオの故障できこえなかつたが、あとにつづく解説者によつて」敗戦を知った(雑誌「世界」50年8月号、「その頃の日記から」)。

映画監督のマキノ雅裕は自伝「映画渡世・地の巻」にこう書く。「私にも、軍人達にも、玉音の内容がさっぱり解らなかった。(中略)やがてアナウンサーが、天皇陛下の玉音の通訳をした。日本は負けたのだ、と――」

人々に「玉音の通訳」をした、世紀の報道の「音」はどこにも残っていない。原稿は東京都港区のNHK放送博物館に所蔵されているが、70枚にのぼった同時録音盤は進駐軍の上陸に備え、翌日、すべて廃棄されたという(竹山昭子著「玉音放送」)。

近年、和田への注目度が高まり、堂場瞬一氏の小説「空の声」やNHKドラマ「アナウンサーたちの戦争」に8月15日の報道も描かれている。しかしそれは「玉音」に埋もれ、忘れられ、ときに顔をのぞかせるだけである。(編集委員 大島三緒)

森田剛さんが和田信賢役を務めた©2023NHK

◇

「昭和」のさまざまな物語がよみがえる100年の節目。その片隅の出来事をつづります。

次回は8月24日公開予定。