「日鉄が必要か否か」 撤退も辞さず、トランプ氏に迫った決断

<<Return to Main

Nikkei Online, 2025年6月16日 5:00

トランプ米大統領に対しても不退転の決意で臨んだ

米鉄鋼大手USスチールの買収を巡る日本製鉄と米国との攻防が事実上、決着した。日鉄は名門企業の買収に吹いた逆風にも引くことはなかった。製造業復活へ米国は日鉄を必要とするかしないのか――。橋本英二会長兼最高経営責任者(CEO)は不退転の決意と硬軟織り交ぜた駆け引きでトランプ米大統領とのディールに臨み、異例の「逆転勝利」へ導いた。

「トランプ氏が(日鉄の提案を)のむかのまないか、それが全てだ」。省庁横断組織の対米外国投資委員会(CFIUS)によるUSスチール買収計画の再審査が始まってから45日間の期限が迫った5月下旬、橋本氏は既に強い決意を抱いていた。

1月にバイデン前大統領がUSスチール買収の中止命令を出すと、日鉄はすかさず不当な政府介入があったとしバイデン氏と米政権を提訴した。

1人で記者会見に臨んだ橋本氏は競合の米鉄鋼大手クリーブランド・クリフスが全米鉄鋼労働組合(USW)の会長と連携してバイデン氏に働きかけたと主張した。「こともあろうにこの働きかけにバイデンが応じ、政治的に介入した。到底受け入れられず、あらゆる手段を講じる」と、抑制的ななかにも強い怒りをにじませて語った。

強硬手段の裏で地道に接触

行政訴訟という強硬手段に出て米政府を揺さぶるとともに、公に堂々とメッセージを発信し世論にも訴えかけた橋本氏だった。米政府を相手どった訴訟に勝ち目は薄いとの見方も多い乾坤一擲の勝負だったが、最後の逆転のチャンスにかけた。

米国の政権交代だ。トランプ氏は1月末の大統領就任の前から、大統領選の最中と同様に「USスチールは日本に買収されようとしている。ひどい話だ」「外国企業に買収されることは完全に反対だ」などと日鉄に対する批判を繰り返していた。

だが、トランプ氏はバイデン氏の政策をひっくり返すことを好み、ディールの出来次第では朝令暮改をいとわない柔軟性がある。日鉄は新大統領就任を逆転の好機と捉え、ロビイングや水面下での折衝など地道に働きかける。

トランプ氏に近いとみられた関係者をアドバイザーに招いた。買収計画を統括する森高弘副会長兼副社長は政権のキーマンのラトニック米商務長官と面会を重ね、買収計画に理解を示す連邦上下両院議員へも接触し交渉の糸口を探った。

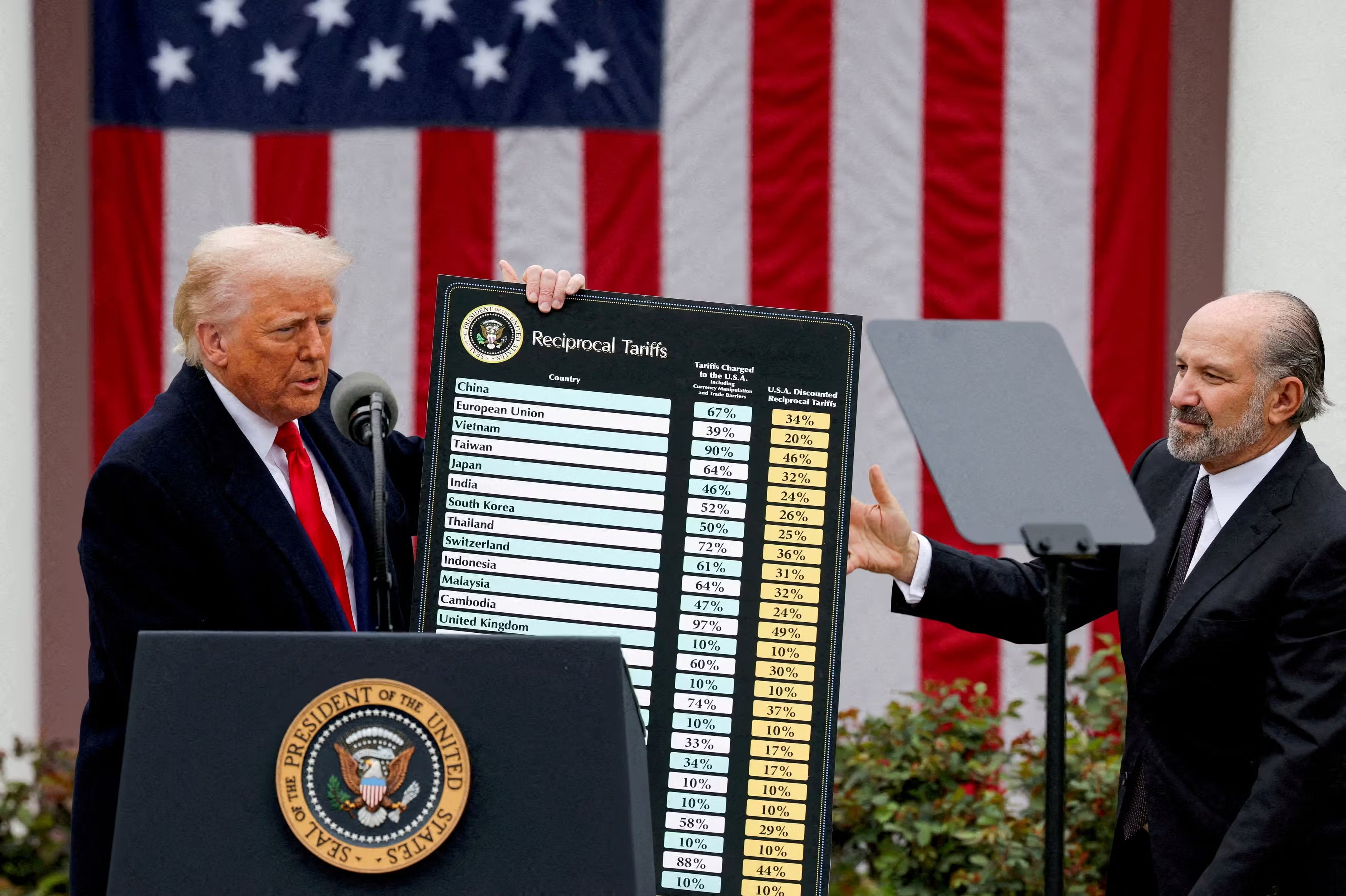

風向きが変わったのはトランプ政権の目玉である関税政策が本格化してからだ。4月2日に相互関税を発表したトランプ氏は、関税を契機に米国の製造業が復活するというストーリーを追い求めていく。トランプ氏がCFIUSに買収計画の再審査を指示した同月7日は、関税発動で米国経済の先行きを不安視する見方が広がったタイミングだった。

トランプ氏は相互関税の発動後、より厳しい立場に追い込まれた。4月9日、世界市場は株式と債券、通貨がそろって下げる「トリプル安」の展開となった。世界経済が「関税不況」に追い込まれるとの警戒感が高まると、トランプ氏は発動したばかりの相互関税の大半を90日間停止すると表明せざるを得なかった。

思わぬ苦境を跳ね返そうとトランプ氏は、ここから日本を含めた各国政府との個別交渉を本格化させる。すると日米関税交渉の日程と合わせたかのように、USスチール買収を巡る日鉄と米政府との間の駆け引きも大きく動きをみせた。

3回目の日米関税交渉と同じ5月23日、トランプ氏は自身のSNSで「USスチールと日鉄との計画的な提携(パートナーシップ)」を承認する方針を示した。同月30日に4回目の関税交渉が行われた後には、トランプ氏が米東部ペンシルベニア州にあるUSスチール工場で演説。日鉄をUSスチールのパートナーとして歓迎する発言を繰り返した。

切り札の巨額投資も、譲れない一線

日米関税交渉の裏で、日鉄は米政府とのディールをまとめるため最後のカードを切っていた。28年までに総額で約110億ドル(約1兆5800億円)をUSスチールに投資する計画案だ。通常、M&A(合併・買収)案件で数年先までの設備投資計画を開示はしないが、あえて社内で温めていた巨額投資プランを明かしてトランプ氏に理解を求めた。

「米製造業の復活をトランプ氏が望むなら、外資による投資が欲しいのは間違いない」との読みがあった。トランプ第1次政権でも鉄鋼やアルミに関税を課して一時生産量は上向いたが、結果的に関税だけで鉄鋼業は復活しなかった。足元も鉄鋼・アルミの追加関税を打ち出したが同じ轍(てつ)を踏みつつあり、苦しい立場にもあった。

日鉄側も、米国の鉄鋼業は生半可な投資では立て直せないと腹をくくっていた。輸入関税など内向き政策の副作用によって技術革新が停滞し、危機にひんしていた。2024年の粗鋼生産量は7945万トンで、1億トンを超えていた00年から約2割も減っていた。

USスチールも1960年代までは世界最大の鉄鋼メーカーだったが、2024年の粗鋼生産量は世界29位にまで落ち込んでいた。生産設備も老朽化したUSスチールの立て直しには「中長期的に数兆円規模の投資が必要となる」(日鉄幹部)のは明らかだった。

巨額投資というカードを切ったからには譲れない最後の一線が、USスチールの完全子会社化だった。身銭を切るだけでなく、自動車用ハイテン(高張力鋼板)や電気自動車(EV)向けの電磁鋼板などといった高級鋼の技術を投入することで、USスチールの再建にめどが立つ。少額でも他社の出資があれば、技術流出の懸念は拭えない。

完全子会社化にこだわる橋本氏の頭をよぎったであろう苦い記憶が、ブラジルで外資と合弁で共同運営していたウジミナス製鉄所の経営権を巡り、14年から3年半も続いた法廷闘争だ。当時海外事業担当だった橋本氏のほか、森氏も合弁会社経営の立場で向き合っていた。当初合意で条件が甘かったとの教訓から、USスチールでは譲らない。

5月下旬。橋本氏は「これが最後だ。これ以上忖度(そんたく)することは一切ない。(トランプ氏が)間違った判断をしたらそれまでだ」と覚悟し心に決めた。

とどめの黄金株、国内アピールに配慮

日鉄を高く評価しつつUSスチールへの「米国による管理」にもこだわるトランプ氏の思わせぶりな発言が続くなか、最後の一押しとなったとみられるのが「黄金株」だ。

「USスチールは非常に特別な会社だ。日本に渡ってほしくない」「我が国の歴史のなかでベーブ・ルースのようなビッグネームだ。海外企業が買うのはつらいことだ」――。大統領就任後もトランプ氏は世論を刺激する「子会社化」という言葉を嫌い、日鉄の買収計画も「投資」と強弁し続けた。

相手を支配することを狙うトランプ流のディールを前に「日鉄による完全子会社化は難しい。少額出資にとどまる可能性もある」との見方も浮上し、悲観論は最後まで消えなかった。

黄金株(拒否権付き種類株式)は、1株でも取締役の選任・解任や株主総会決議を拒否できるなど通常の議決権よりも強い権限を持つ。USスチールの黄金株を持てば米政府は、日鉄による買収後もUSスチールに対し一定の影響力を保持できるのは確かだ。

黄金株の中身についてSNSで明かしたラトニック米商務長官=ロイター

ラトニック商務長官も6月15日のSNS投稿で明かした黄金株の拒否権の事項は、本社の移転や社名変更を禁じることなどだった。日鉄が米政府と結んだ「国家安全保障協定」の内容と重なる部分が多いもようだ。

黄金株の発行自体にさほど大きな意味はなく、日鉄の完全子会社となってもUSスチールを掌握できるとトランプ氏が国内向けにアピールできるように配慮し、日鉄があえて黄金株を差し出したとみられる。

事実上、買収が成立する節目となった6月13日。トランプ氏は大統領令を出してバイデン前大統領の買収中止命令を修正し、日鉄と国家安全保障協定を結んだ。晴れて最後の障害がなくなり、完全子会社化への道が開かれた。

理と情の人、改革の総仕上げ

橋本氏がどんなに直面する問題が大きくとも、相手が強大であっても一歩も引かない「鉄の交渉人」としての姿勢は、2019年に日鉄の経営トップとなった時から変わらない。

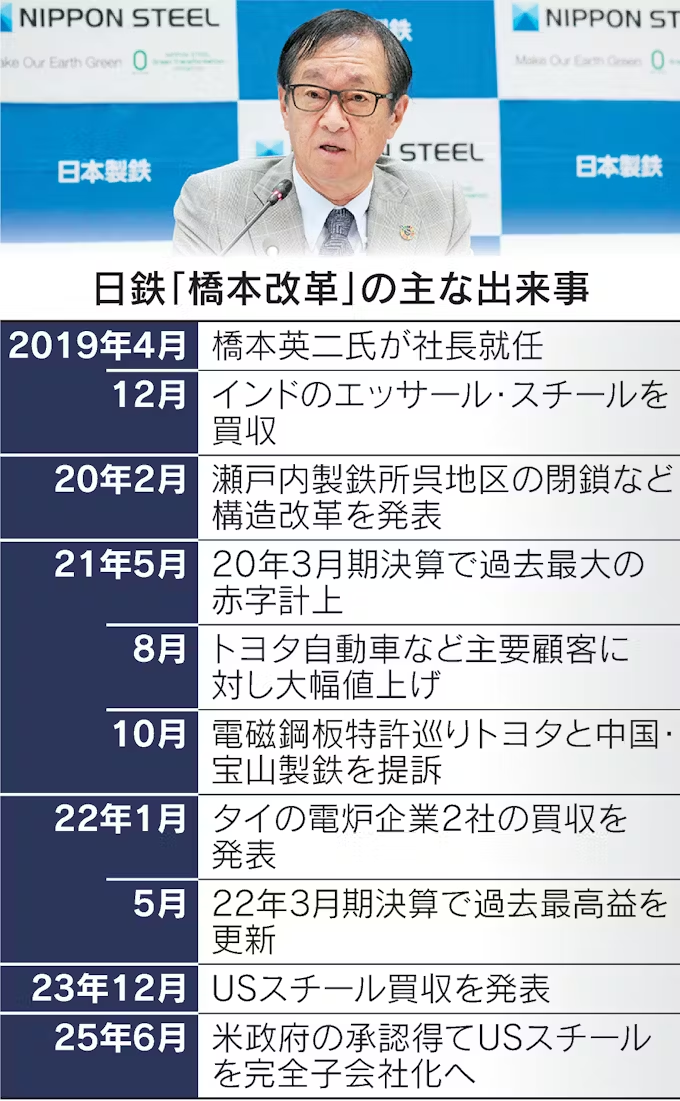

「第二の創業をするときに来ている」。19年4月の社長就任時は国内製鉄事業が2期連続の赤字に陥っておりどん底からのスタートだった。

改革に遅々として動かない社内に「計画一流、実行三流、言い訳超一流」と厳しいメッセージを放って叱咤(しった)し、国内製造拠点の閉鎖など大規模な構造改革に踏み切った。

21年3月に中長期経営計画を発表した際には「総合力世界ナンバーワンの復権に向け不退転の決意で進める」と宣言。聖域と言われていたトヨタ自動車など主要顧客に対する価格交渉に打って出た。価格主導権を握れない「負け犬体質」を返上し、「安値は企業価値を下げる自殺行為」と断固たる姿勢で値上げを進めた。

22年にはEVなどに使われる電磁鋼板の特許を侵害されたとして、トヨタと中国の宝山鋼鉄を提訴した。手塩にかけた技術や企業の存続を危うくさせまいと、大口顧客でも手を緩めずに戦う。海外事業で鍛えた理詰めの交渉術が役だった。

情に厚い一面もある。構造改革の際には全国各地の製造拠点を訪ね歩き、厳しい現実を伝えながらもじっくり話して思いを通じ合わせた。営業出身らしく改革で痛みを強いられる現場にも寄り添いながら、必要な改革をやり遂げた。それだけに一連の経営改革で成果を出すことへの思いは人一倍強いとみられる。

信念をもって進めてきた「橋本改革」の総仕上げとなるのが、USスチールの買収だった。日鉄が進める世界展開を完全なものにするうえでの最重要ピースでもあった。

時に強いメッセージを対外発信しながら地道な交渉や説得も重ね、相手の立場もおもんばかった手札を繰り出す硬軟両様の戦術で、逆転のディールをなし遂げた。

(松田直樹、佐藤杏奈、ニューヨーク=川上梓)