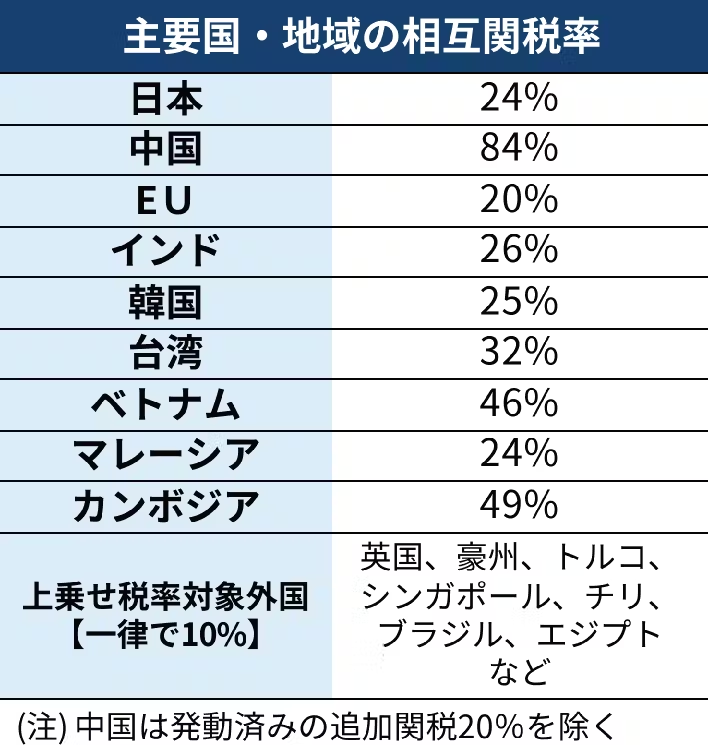

米相互関税第2弾発動 日本24%、中国は累計104%に

Nikkei Online, 2025年4月9日 14:05更新

トランプ米政権による相互関税が日本時間9日午後1時1分(米東部時間9日午前0時1分)に発動した。日本には合計で24%を適用した。中国製品には累計104%の関税をかけ、応酬が激しさを増す。打撃を和らげようと70カ国以上が個別交渉を申し入れるが、先行きは見通せず、世界経済への影響も計り知れない。

どの国とも「交渉する」

「相互関税は発効する。トランプ米大統領は電話をかけてくるどの国とも交渉する。電話が鳴りやまないのは確実だ」。レビット米大統領報道官は8日の記者会見で述べた。

5日に適用した全世界一律10%の基本税率に加え、9日から貿易状況に応じて各国・地域ごとに税を上乗せした。米税関・国境取締局(CBP)によると、86カ国・地域が上乗せ税率の対象になった。

トランプ氏は国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき、緊急事態時の大統領権限で関税を発動したが、本来関税に関する権限は連邦議会にある。米通商法に詳しいアレクサンダー・エバンス弁護士は「米国の憲法上、未知の領域に入った。関税が長引くほど政権は憲法問題に直面する」と指摘する。

狙い撃ちするのは中国だ。中国が米国への報復関税を8日までに撤回しなかったため、トランプ氏は8日、対中関税を50%上乗せするよう命じた。米税関・国境取締局(CBP)は8日夜、中国への50%追加も9日の同時刻に実施すると正式に通知した。

すでに中国からの全輸入品には20%の追加関税を課している。これに34%と今回の50%を上乗せし、合計の課税率は104%におよぶ。中国は「最後まで戦う」と引き下がらず、さらなる報復も示唆した。

「大統領は米国が攻撃を受ければ、さらに激しく反撃する。だから中国に対して104%の関税が発効する」。レビット氏が記者会見で「104%」に言及すると、貿易戦争激化への懸念から、それまで上げていた株式相場は一転して売りが優勢となった。

トランプ政権は「まず発動、それから交渉」の方針を徹底する。トランプ氏は8日、韓国などが報復措置を取らず、交渉に乗り出していることを強調し、強硬姿勢をとる中国に「電話を待っている」と呼びかけた。

8日に連邦議会上院の公聴会に出席した米通商代表部(USTR)のグリア代表は、相互関税の成否は「国ごとに判断する」と述べた。

相手国の譲歩狙う

トランプ氏は課税を恒久化する国もあれば、交渉により引き下げる国もあるとしている。レビット氏は「(相互関税を発表した)2日以降、70カ国が交渉を申し出ている」と明らかにした。国・地域ごとに米国に有利な貿易協定を結んで、高関税や非関税障壁の撤廃を目指す。

早々に譲歩を提案してきた国もある。インドは関税撤廃や規制の見直しを含む2国間の貿易協定締結に向けて、米国と交渉に入った。46%の相互関税を課されるベトナムは米国製品にかける関税の全面的な撤廃を検討している。

49%と高関税の対象になっているカンボジアも4日、35%課税しているウイスキーを含む19品目の関税を5%に下げると米国に伝えた。グリア氏はこうした動きを踏まえ「ほとんどの国は報復措置を取らない」との強気の見通しを示した。

グリア氏は8日、相互関税の例外措置にも言及した。自動車や鉄鋼・アルミニウム製品のように、すでに25%の分野別関税がかかっている製品は対象としない。加えて半導体、医薬品など、これから分野別関税の対象になり得る製品も除外すると明言した。

米国内で「iPhoneつくれる」

トランプ政権は高関税があくまでディール(取引)の手段であって、最終的な落としどころは相手国次第だと強調する。

念頭には米国の製造業を復活させたいという思惑がある。米アップルのスマートフォン「iPhone」の組み立てラインが米国に戻るかを問われたレビット氏は「米国にはそれをできるだけの労働力や実行するための資源があると、大統領は信じている」と強調した。

だが不規則な関税攻勢は勝者のいない世界同時不況を招きかねない。貿易活動の停滞につながるだけでなく、企業の設備投資や個人消費にも打撃を与えるためだ。

世界貿易機関(WTO)のオコンジョイウェアラ事務局長はトランプ氏が相互関税を発表した翌3日、世界のモノの貿易量が2025年に約1%縮小するとの見通しを示した。以前のプラス予想から4ポイントの下方修正だ。声明で「報復措置の連鎖による関税戦争の激化がさらなる貿易縮小につながる可能性を深く懸念している」と述べた。

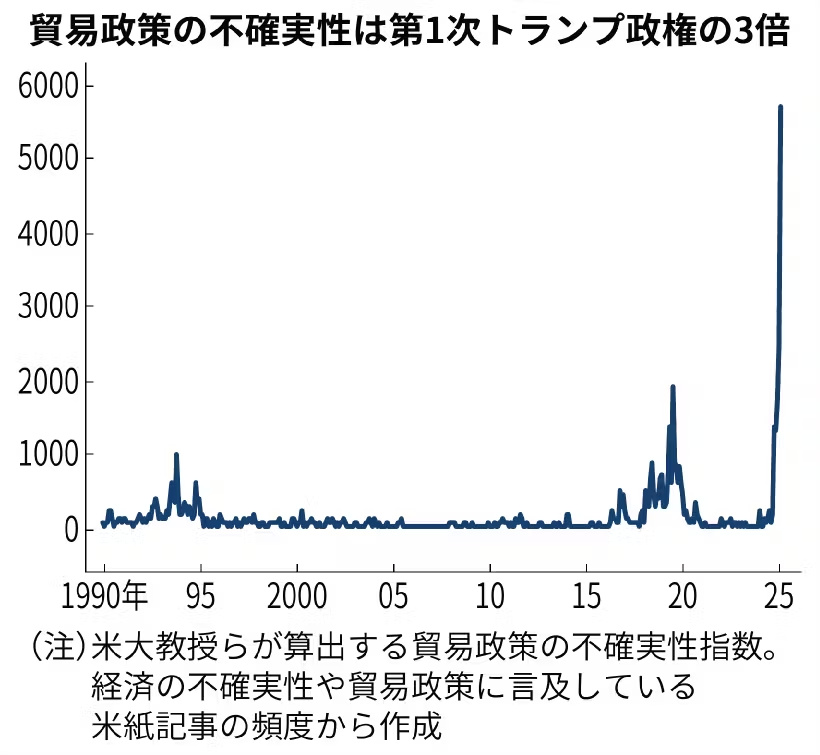

不確実性指数、ピークの3倍に上昇

不確実性の高まりは「貿易政策をめぐる不確実性指数」に表れる。同指数は主要紙の記事に出てくる用語の頻度をもとに米大の研究者らが算出し、通商政策の先行きの読みにくさを可視化したものだ。3月時点で指数は5700超とトランプ政権1期目のピーク(19年8月)のほぼ3倍に達している。

「保護主義と不確実性は企業の支出や雇用の先送り、あるいは削減につながり、潜在的な景気後退入りの経路となる」。米モルガン・スタンレーのチーフ米国エコノミスト、マイケル・ゲイペン氏は指摘する。

関税が最終的にどう落ち着くか見通せない限り、企業は生産拠点をどこに置くか意思決定ができず、設備投資や採用の抑制に動く可能性が高まる。

さらに関税はインフレ再燃を招く。

米ゴールドマン・サックスは実効関税率が1ポイント上昇するごとに、価格変動の大きい分野を除くコアの米個人消費支出(PCE)物価指数がおよそ0.1ポイント上がるとはじく。米国のインフレ率は1ポイント以上押し上げられるとの見方が多く、実質所得の減少は個人消費を圧迫する。

「6割」の確率で景気後退入り

米JPモルガン・チェースは相互関税を踏まえて経済見通しを改定し、世界経済が25年に景気後退入りする確率を従来の4割から6割に高めた。地域別では「震源地」の米国のダメージが大きい。25年7〜9月期と10〜12月期に2四半期連続のマイナス成長になり、景気後退に陥るという展開を基本シナリオに据えた。

報復関税に動くカナダも25年4〜6月期からマイナス成長になるほか、中国も4〜6月期以降に成長率が急減速すると見込む。ドイツの財政出動が支えるユーロ圏や日本は1%前後の成長を維持すると想定するが、関税動向次第で下振れリスクが残る。

過去には世界的な景気悪化時に米連邦準備理事会(FRB)などの中央銀行が金融緩和に動き、経済の下支え役になってきた。だが関税のもたらすインフレ悪化の側面を警戒し、FRBのパウエル議長は利下げを急がない姿勢を示している。世界経済は救済措置が見えないまま関税戦争の泥沼に入り込もうとしている。

(ワシントン=八十島綾平、ニューヨーク=斉藤雄太)