「最適関税で物価安定」の罠 米に打撃、経済学者の警鐘

<<Return to Main

Nikkei Online, 2025年2月21日 10:00

覚書に署名するトランプ米大統領㊧(13日)=ロイター

「経済学者の信条」なるものがあれば、そこには必ず「私は自由貿易を支持します」という誓約が含まれるだろう――。

ノーベル賞を受賞した米経済学者、ポール・クルーグマン氏は1987年に著した論考「自由貿易は時代遅れか?」にこう書いた。自由貿易は万能ではないものの、その考え方を支持しない経済学者は「もぐり」というわけだ。

「タリフマン(関税男)」を自任し自由貿易をぶち壊すトランプ米大統領はおよそ経済学にはほど遠い。2期目の経済政策「トランポノミクス2.0」は政権の経済チームが周到に理論武装するが、罠(わな)はないのか。

関税引き上げ→ドル高→インフレ抑制の論理

1月16日、米連邦議会上院の指名公聴会。財務長官の指名を受けたスコット・ベッセント氏に注目すべき発言があった。

「最適関税理論によると、報道で飛び交っている10%という(一律関税の)数字を使うなら、伝統的に通貨は4%高くなる」

この発言には伏線があった。大統領経済諮問委員会(CEA)の委員長に指名されたスティーブン・ミラン氏が機関投資家や年金基金、財団などを顧客とする米資産運用会社、ハドソン・ベイ・キャピタルのシニアストラテジストとして2024年11月に公表したリポートだ。

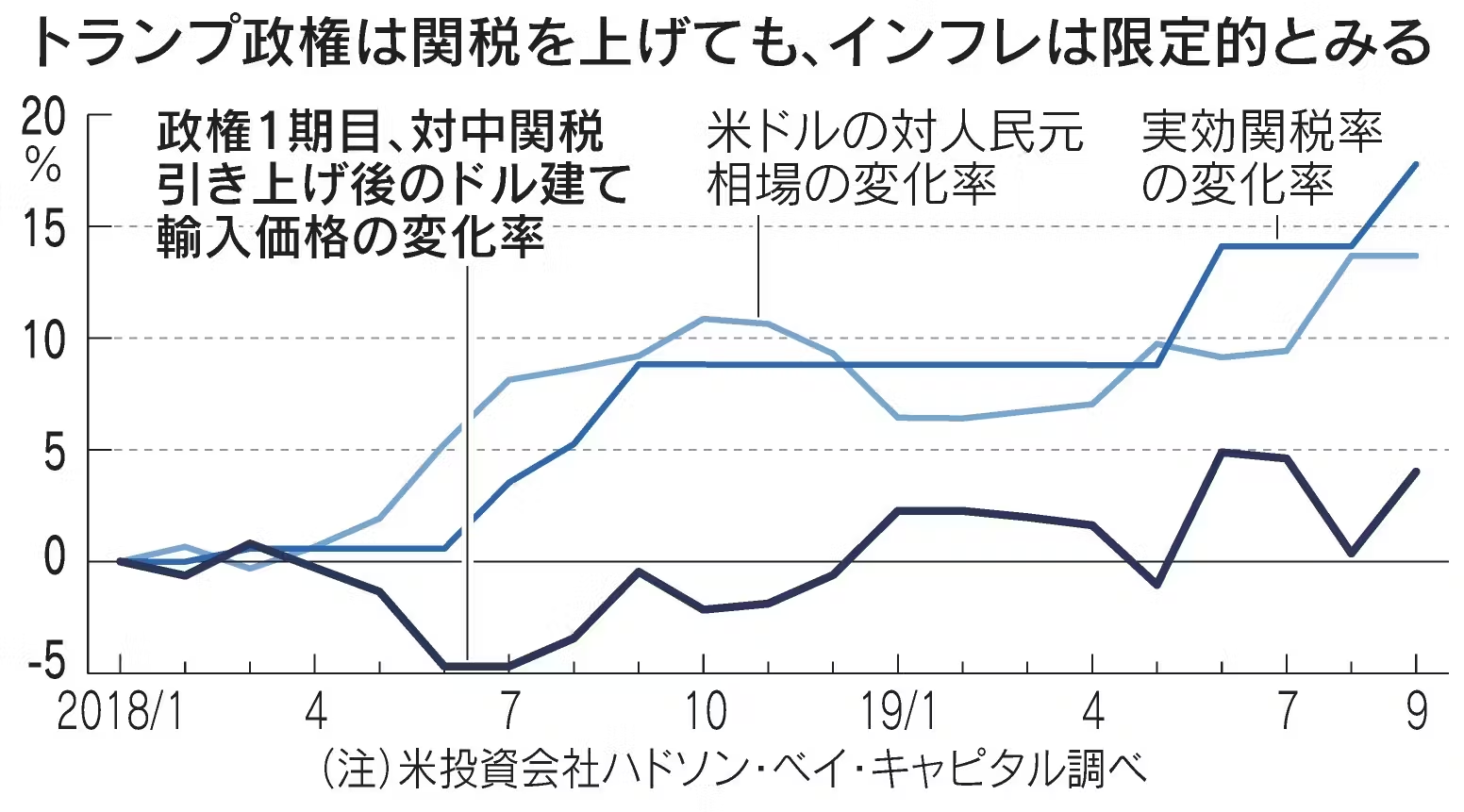

タイトルは「世界貿易システム再構築のための取扱説明書」。トランプ政権1期目の18年から19年の対中関税引き上げが、米ドルの対人民元相場やドル建てでみた米国の輸入物価にどのような変化を与えたかを分析している。

これによると、中国からの輸入品に対する実効関税率は17.9%上昇する一方、米ドルの対人民元相場も13.7%上昇したため、関税込みの輸入物価は4.1%の上昇にとどまった。「言い換えれば、為替の変動が高関税の4分の3以上を相殺し、物価上昇圧力を無視できる」との説明だ。

ベッセント氏が議会で証言した通り、ミラン氏も関税を引き上げてもドル高でインフレをかなりの部分抑えられると主張しているのだ。さらにこのリポートには米国の経済学者2人の研究成果から「米国の最適関税率は約20%」との引用もあった。

単純ではない高関税の余波

財務長官とCEA次期委員長というトランプ経済チームの枢軸が信奉する「最適関税理論」とはいったい何か。

ゲーム理論を応用した国際政治経済学を専門とする東大経済学部の古沢泰治教授は「関税を引き上げても物価がほとんど上昇しないことがある、というのは理論的には正しい」と話す。

つまりこういうことだ。例えば、米国が日本から輸入する鉄鋼の関税を引き上げる。すると、米国内では関税込みの鉄鋼価格が上がるので需要が減る。日本産の鉄鋼需要が減れば価格は下がり、日本から鉄鋼を買うための円の需要も弱まる。その分、円安・ドル高の方向に作用する。結果的に、ドル建ての鉄鋼価格はドル高で相殺され、米国内での日本産の鉄鋼価格はほとんど上がらない――。

「しかし」と古沢氏は付け加える。ドル相場は様々な要因によって形成され、関税よりも利子率の差に左右される。「金融資産の取引はモノの取引よりも、ずっと規模が大きい。関税率よりも米連邦準備理事会(FRB)がインフレにどう対処するかの方がドル相場への影響は大きい」

報復関税で貿易戦争リスク

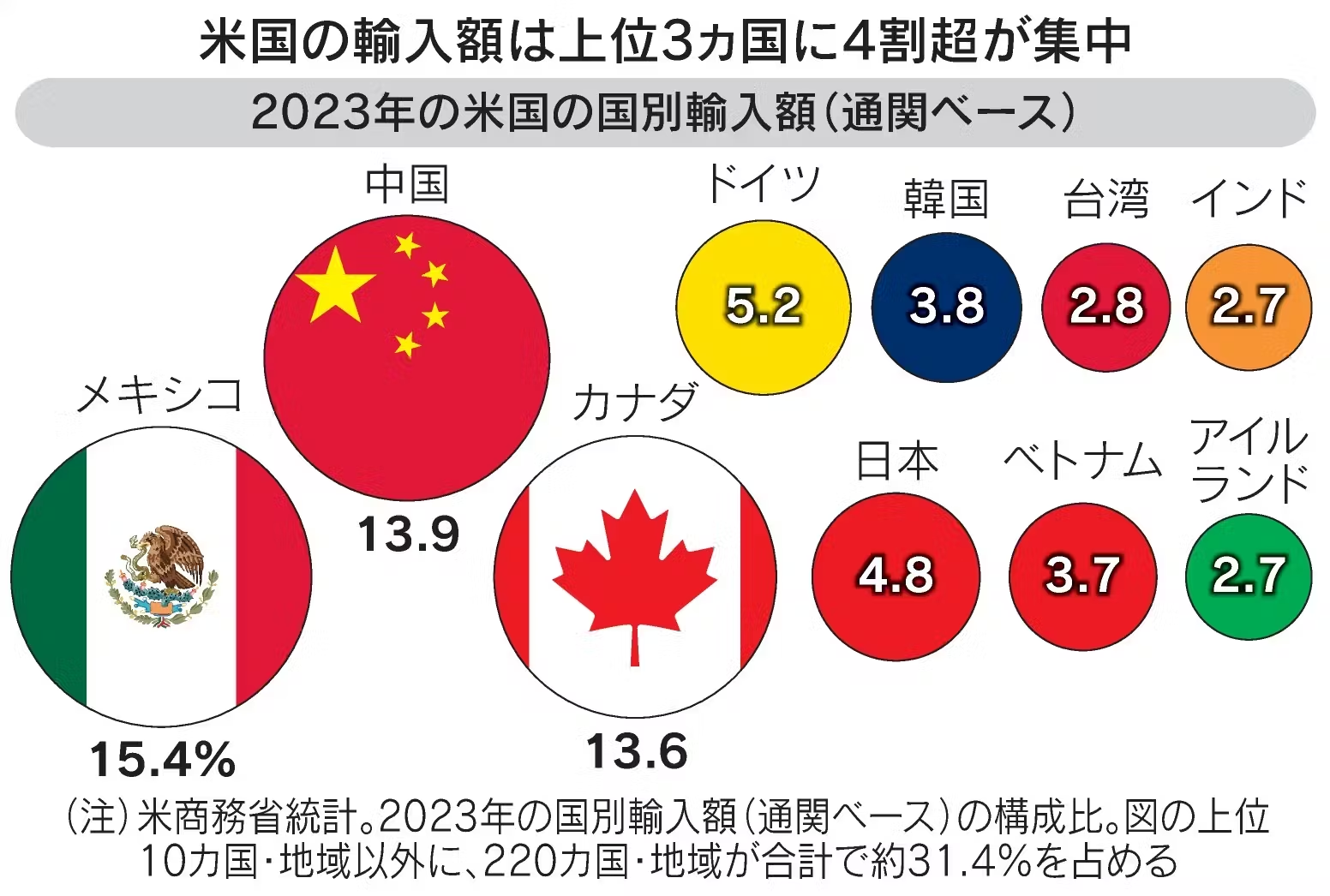

また、自動車産業であれば、完成車という「最終財」の貿易だけでなく、部品のような「中間財」、工場に設置する機械などの「資本財」の貿易もある。カナダやメキシコなど米国にとって輸入額の大きな相手国からの、ほぼ全ての輸入品に一律25%の関税をかける追加関税であれば、中間財や資本財の輸入価格上昇で米国の生産者が打撃を受ける。

さらに、関税を課された国が米国に報復関税を課せば、米国の輸出競争力も損なわれる。古沢氏は「報復関税をかければ輸出国側の利益はある程度取り戻せるが、結局双方の損失になる。報復合戦にならないよう、日本は欧州連合(EU)や韓国などとともに米国と多国間でよく話し合うことが重要になる」と指摘する。

ミラン氏がリポートに引用した「米国の最適関税率は約20%」という論文の筆者2人は仏ルモンド紙に「非常に悪い考えだ。20%という数字は最も単純な貿易モデルから得られた基準値にすぎない」と寄稿した。「関税引き上げ政策を追求すれば、新たな世界貿易戦争につながる可能性が高くなる」とも警鐘を鳴らしている。

生きている「経済学者の信条」

実はミラン氏のリポートはドル高を是正するためにプラザ合意ならぬドル、ユーロ、人民元、円による新通貨協定「マールアラーゴ合意」の可能性も論じている。トランプ氏の私邸にもとづく呼び名だ。そもそも「最適関税理論でドル高」というシナリオには疑問符が付くし、政権中枢は関税引き上げの先のドル高是正をすでに模索している。警戒した方がいい。

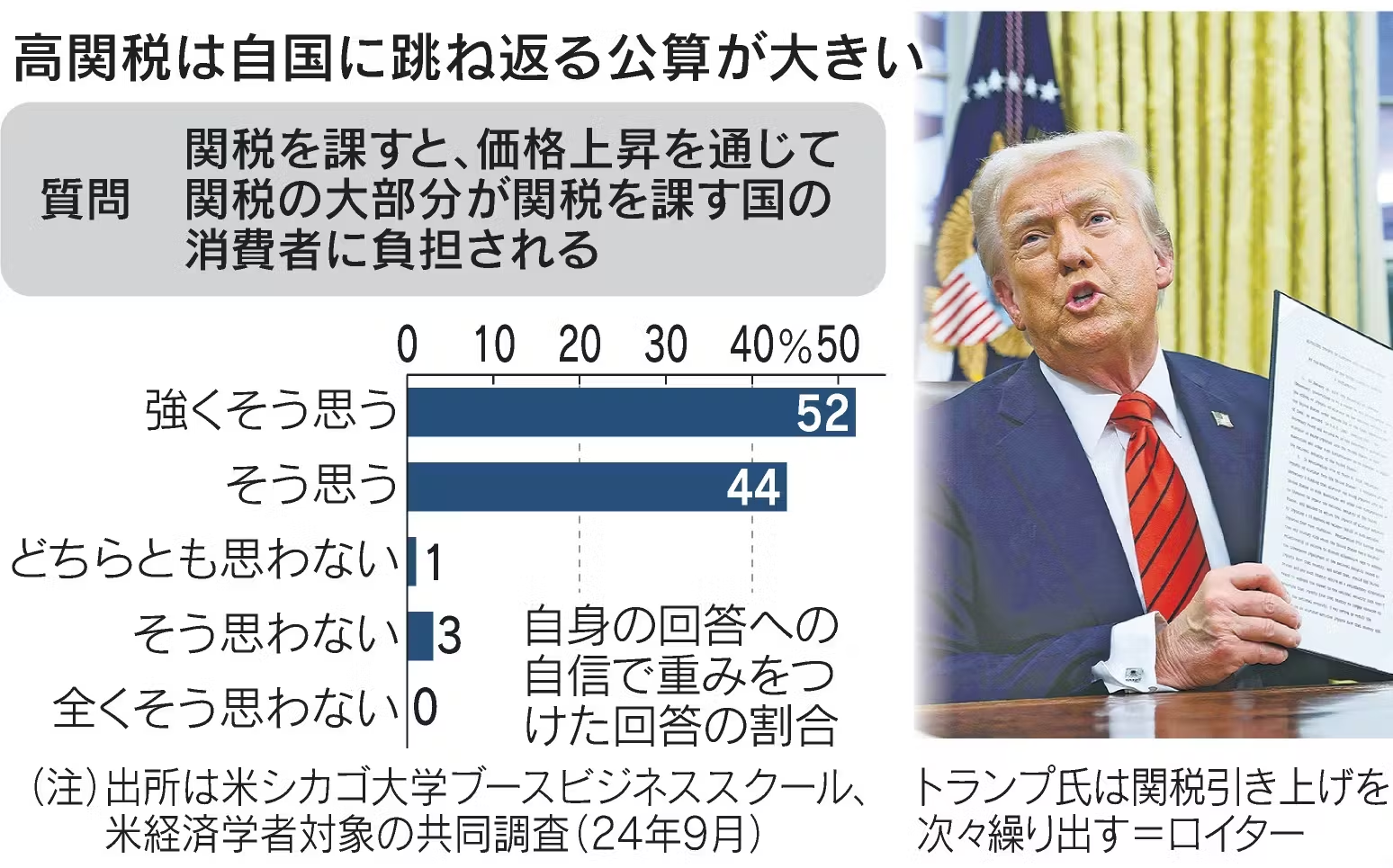

米経済学者の主流はどのように考えているのだろうか。こういうときに頼りになるのが、経済学者44人が回答した米シカゴ大ブースビジネススクールの調査だ。

結論ははっきり示された。24年9月の調査で「関税を課すと、大部分は価格上昇を通じて関税を課す側の国の消費者の負担になる」という考えに9割を超す経済学者が賛同した。クルーグマン氏のいう「経済学者の信条」はやはり生きているのだ。

<<Return to PageTop