イスラエル、先制攻撃の深淵 中東揺らす単独行動主義

Source: Nikkei Online, 2025年6月20日 10:00

(背景はイスラエル軍の攻撃を受けて燃えるイランの石油貯蔵施設=WANAロイター)

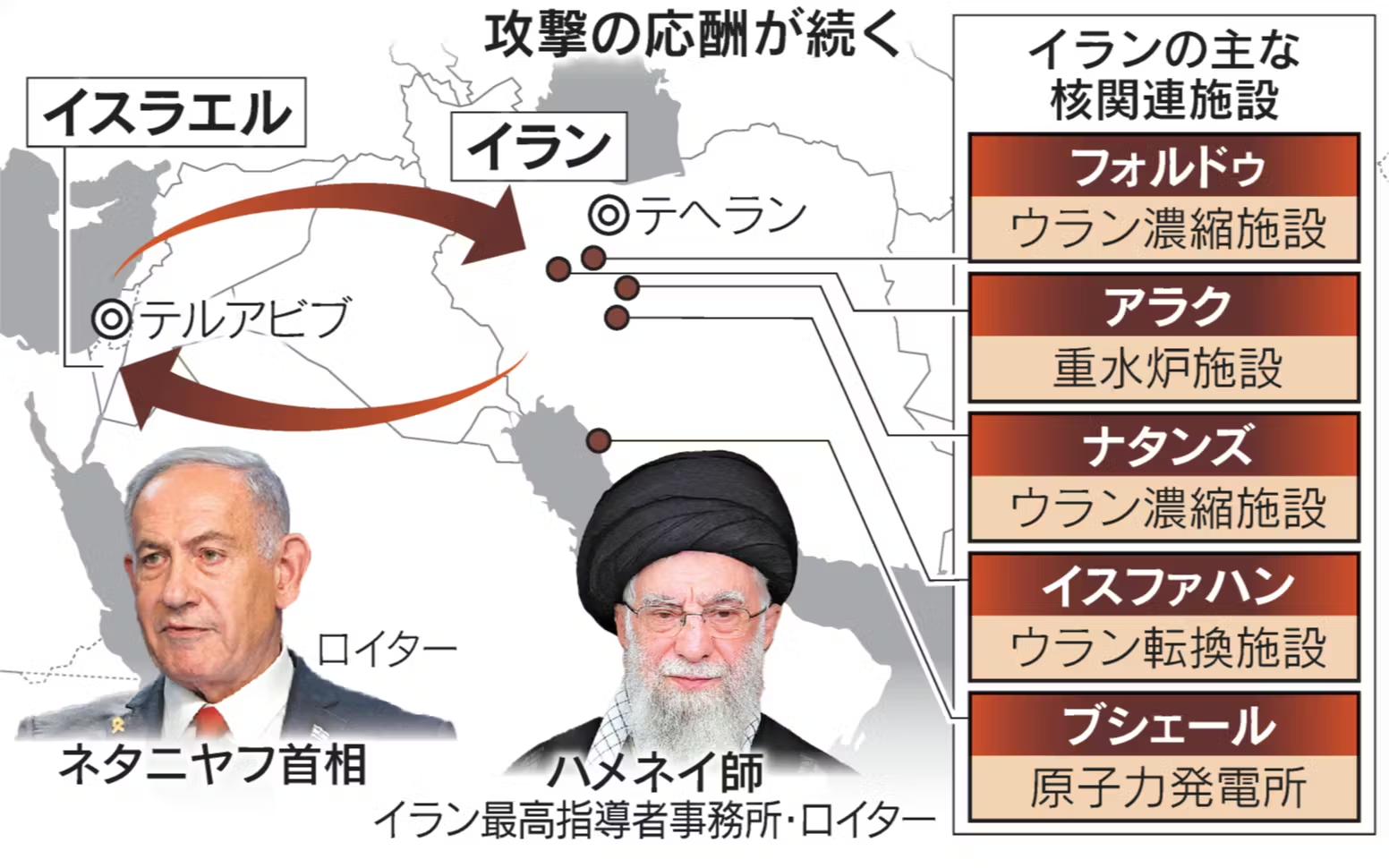

イスラエルとイランの衝突が激しさを増している。イスラエルの攻撃は核施設からエネルギーインフラに広がり、イランの弾道ミサイルが昼夜を問わずイスラエルを襲う。歯止めなき応酬は米国や中東全域を巻き込む危険をはらむ。

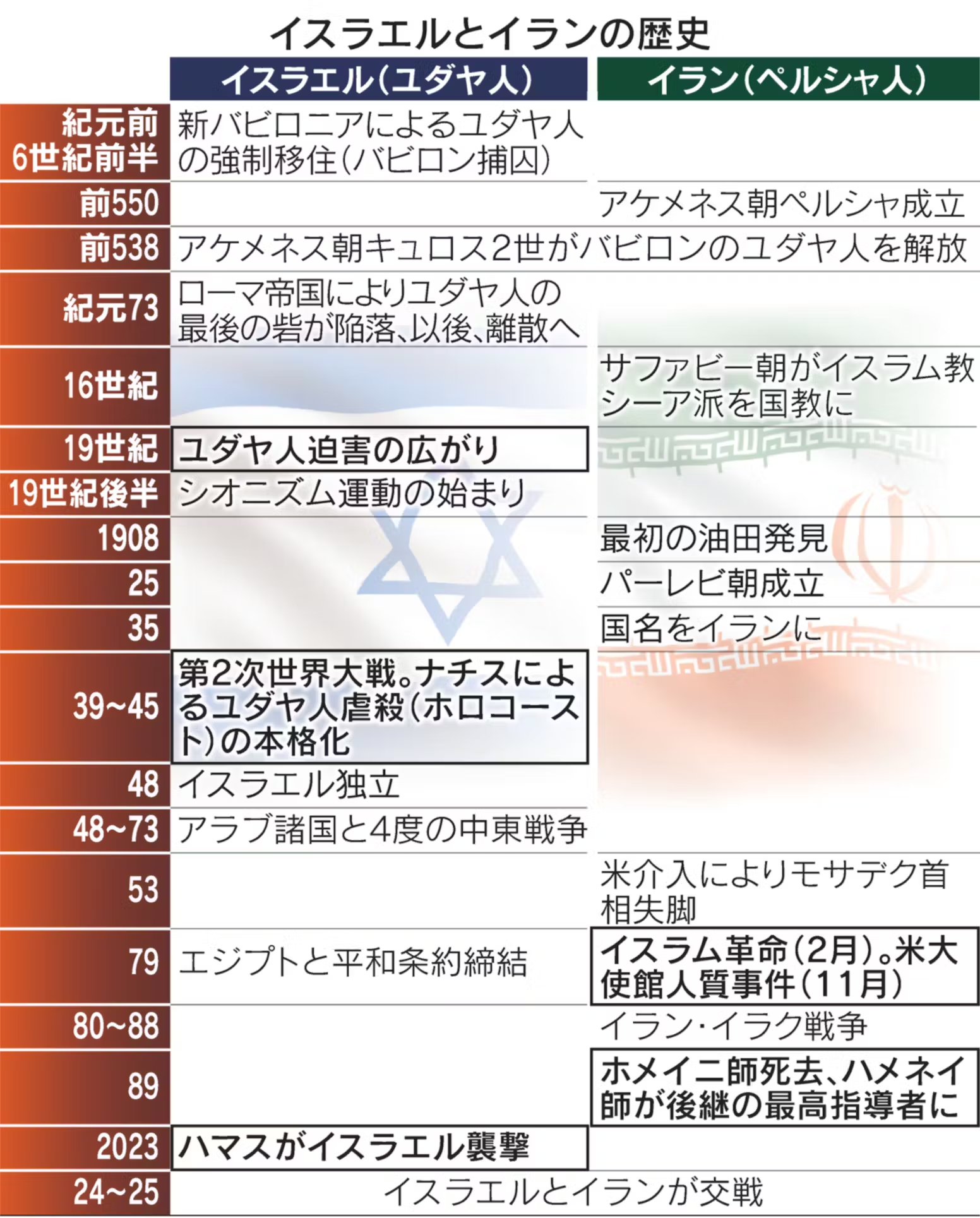

イスラエルのネタニヤフ首相はなぜ、トランプ米大統領の制止を振り切って攻撃に踏み切ったのか。動機をたどると「ユダヤ人のことはユダヤ人自身で守る以外にない」とのユダヤ社会の自助・自衛の信念にたどり着く。

ネタニヤフ氏、イラン核開発阻止の狙い強調

イランの首都テヘランは、エルブルズ山脈の南側斜面に広がる。町の北端に近いタジリシュ広場の標高は約1600メートル。ここまで来ると下町の騒がしさからは解放され、冬には積雪もある。

この広場に近い高級住宅街の一角がイスラエルの第1波攻撃を受けた。狙われたアリ・シャムハニ氏は死亡した。革命防衛隊出身で、外交・安全保障政策の司令塔となる最高安全保障委員会(SNSC)の事務局長をつとめた最高指導者ハメネイ師の側近である。

シャムハニ氏だけでない。革命防衛隊のサラミ司令官、イラン軍のバゲリ参謀総長、アバシ元原子力庁長官らが攻撃で死亡した。

イスラエルは今回、外交・安保政策や核開発の中心にいる「お尋ね者リスト」の一斉排除に動いた。要人の住宅や動静の把握には入念な準備が必要だ。何年もかけてこの日に備えていたはずだ。

攻撃開始を受けて演説したネタニヤフ氏は「イランを止めなければ、数カ月で核兵器を手に入れる」と語り、核開発の阻止が差し迫っている事情を強調した。

イラン中部ナタンズのウラン濃縮施設やアラクの重水炉を攻撃した。国際原子力機関(IAEA)のグロッシ事務局長は「遠心分離機が深刻な損傷を受けた可能性がある」とする一方、フォルドゥにある別の濃縮施設は「損傷は確認されていない」と語った。

濃縮施設の破壊には米国だけが持つ地中貫通弾が必要だが、「米国は攻撃に関与していない」(ルビオ米国務長官)。核施設に打撃を与えても完全に取り除けなければ核爆弾入手へイランの開発を加速させることになりかねない。

イスラエルは石油・天然ガス施設や省庁、放送局などへ攻撃を広げた。ハメネイ師の暗殺も検討したがトランプ大統領が許さなかったとの報道もある。ネタニヤフ氏はイラン国民に「野蛮な体制への蜂起」を呼びかけた。一連の行動からは「イスラエルの目的はイランのイスラム革命体制の転覆ではないか」との見方が強まる。

攻撃に突き進む背景、自衛意識と被害者意識

「ウクライナやパレスチナ自治区ガザの戦争終結」を約束して大統領に復帰したトランプ氏はイスラエルの攻撃に距離を置いてきた。氏の「米国を再び偉大に」の主張を支持する層は中東の戦争に巻き込まれることを望まない。

英国やカナダなどの5カ国は、イスラエルの極右2閣僚に制裁を科した。イスラエル寄りの立場を取ってきた欧州も、ガザ攻撃を終わらせる姿勢を見せないネタニヤフ氏への批判に傾いていた。

核施設の攻撃は世界を危険にさらす。今回の先制攻撃は国連憲章が定める自衛権の逸脱との指摘もある。孤立を深めながらなぜ攻撃に突き進むのか。読み解くヒントがネタニヤフ氏の言葉にある。

攻撃開始後の演説で「何者かがあなたを殺そうとしたなら、立ち上がり行動せよという教えに沿って攻撃した」と語った。この文言はユダヤ人が強大な武力を持たなかった4世紀から6世紀ころにまとめられたユダヤ教の議論集「タルムード」に出てくる。

東京大学の鶴見太郎准教授はイスラエルのガザやイランをめぐる過剰に映る行動は「土台には帝政ロシア時代のユダヤ人迫害(ポグロム)に遡る自衛意識と、第2次世界大戦下の大量虐殺(ホロコースト)が残した被害者意識がある。さらに建国後に何度も直面した危機、特に直近のパレスチナのイスラム組織ハマスの襲撃で危機意識が増幅した」と指摘する。

加えて「ネタニヤフ首相は『イスラムのテロ』を敵視する。脅威の排除には武力行使も辞さず、イラクのフセイン政権打倒に踏み込んだ米国のネオコンの世界観に似たところがあり、単独で攻撃を強行した」と分析する。

ネタニヤフ氏は演説でホロコーストを招いた第2次世界大戦時の欧州政治家の怠慢を引き合いに、「リーダーが下さなければならない最も難しい決断は、危険が具現化する前に阻止することだ。敵があなたを滅ぼすと言うなら、それを信じろ」と語った。

単独行動主義の先に、国際秩序の敗北

衝突が長引くほどイスラエルの軍事面の優位がはっきりするだろう。ガザやイランを力で抑え込むイスラエルの下で中東の構図が固定される可能性がある。イランが劣勢を挽回するために「ペルシャ湾のタンカー攻撃やアラブ産油国の石油関連施設を攻撃する」(斉藤貢・元駐イラン大使)など戦火を広げることもありうる。

イスラエルに向ける視線も変わってきた。カナダで開いた主要7カ国首脳会議(G7サミット)はイスラエルの自衛権を支持する共同声明を出した。攻撃に距離を置いてきたトランプ氏も戦争に引きずり込まれようとしている。

「やられる前にやれ」は分断の時代の正義なのか。足元の現実を直視する必要があるとしても、国際協調を顧みない単独行動主義の先に待つのは力による現状変更と、これを止める力を失った国際秩序の敗北である。