ノーベル技術で省エネEV ロス削減、超電導モーターも

Nikkei Online, 2022年4月23日 2:00

インバーターを積んだ電気自動車を

試作した=名古屋大学提供

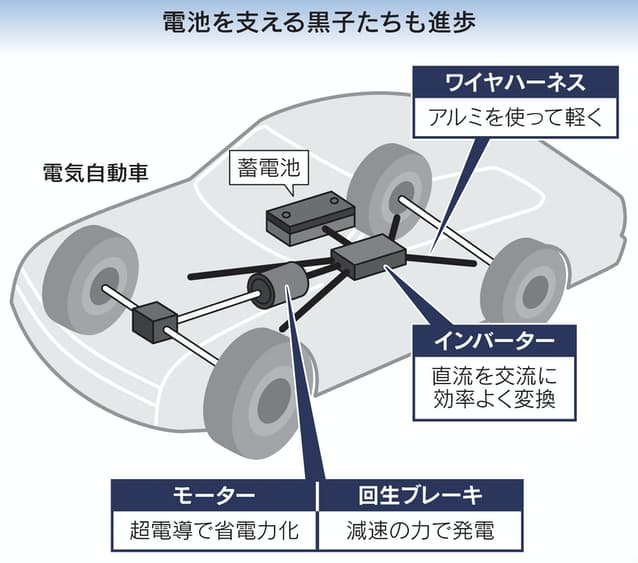

電気自動車(EV)が1回の充電で走る距離はここ10年で4倍に延びた。電池が大きくなり、「航続距離が短い」弱点は解決済みに見える。だが一段と性能が上がるこれからは「CASE(つながる車、自動運転、シェアリング、電動化)」でさらに消費電力が増える。仮に電池の進歩が滞ったとしても、洗練と革新を続けるモーターや電線などが黒子役となってEVの進化を支える。

世界唯一の「新車」が時速100キロメートルを達成――。 2014年にノーベル物理学賞を受賞した名古屋大学の天野浩教授は自信を深めた。

試作したEVは、電流の制御をつかさどるインバーターを窒化ガリウムで作った。ノーベル賞の栄誉に輝いた青色発光ダイオード(LED)の研究で培った次世代材料だ。

インバーターは電池から取り出した直流電流をモーターなどが使う交流電流に変換し、電圧も整える。窒化ガリウムは高い電圧をかけても半導体の性質を失わない。

素子の厚さを薄くでき、既存のシリコン材料に比べて電気抵抗が10分の1になる。計算上は、変換で失う電力の63%を減らせる。

「仮にEVが載せる全てのインバーターを窒化ガリウムに置き換えれば、航続距離を15%延ばせる」(天野教授)

将来は電気抵抗を100分の1にできる可能性もある。大型の素子を安く作る技術を開発し、20年代後半以降に実用化する。

ノーベル賞学者が本腰を入れるのは、脱炭素への取り組みが待ったなしとなり、蓄電池の進化だけに頼っていられないからだ。

三菱自動車が09年に発売した世界初の量産型EV「アイ・ミーブ」は、1回の充電で走る航続距離は160キロメートルだった。現在は高級車のテスラモデルSで600キロメートルを超える。日産自動車のリーフも450キロメートルは走る。

だが、経済産業省が2月に示した報告書は「商用利用に耐える600キロ以上の航続距離を得るには70%以上の省エネ化が必要だ」と訴える。

近い将来に登場するEVは自動運転を担う人工知能(AI)用の半導体がモーターの半分に迫る3キロワットを消費するほか、周囲の安全を確かめるカメラやレーダーも電力を使う。

海外では、消費電力の増加は市街地の航続距離が10~15%減る程度にとどまるとの分析があるが、いずれにしても消費電力は増える。

EVは電池の進歩が注目を集めがちだが、システムの工夫で性能を高める挑戦も始まっている。

19世紀に生まれたモーターも変身を遂げる。電磁石と永久磁石を組み合わせて回転力を得る原理に、電気抵抗をゼロにする超電導技術を持ち込むのが京都大学の中村武恒特定教授だ。回転力にならずに無駄な熱になる電力を減らせる。高速で走るリニアモーターカーのしくみだ。

イムラ・ジャパンと組み、ビスマスや銅などの酸化物を使って出力が50キロワットのモーターを試作した。

「ヘリウムなどで超電導磁石を冷やす冷凍機の消費電力を考えても、ある条件では理論的に航続距離が5%程度延びる」と中村特定教授は話す。

出力を150キロワットに改良すれば中型車に、さらに大型化すればバスやトラックに使えるという。

EVの血管や神経になるネットワーク「ワイヤハーネス」も様変わりする。

大手の住友電気工業は、銅の電線の6割をアルミニウムへ置き換え、1台あたり42%軽くする。09年にアルミの車載電線を発売し、15年には振動が激しいエンジンの周囲で使えるタイプを売り出した。アルミに複数の金属を混ぜて強度を高めた。

EVで扱う電圧はガソリン車の10倍以上の400~800ボルトになる。電流も増えて電線が太くなるので、銅線のままでは重くなりすぎる。アルミで重さを抑えれば、結果として航続距離が延びる。

減速時の力を発電に生かす「回生ブレーキ」も「ブレーキを踏む強さやタイミング、時間の長さで回収できる電力は変わる」と東海大学の木村英樹教授は話す。最適な使い方を促す技術が現れれば、電力確保の味方になる。

回生ブレーキは1990年代にハイブリッド車向けに登場した。現在は市街地で頻繁に減速する場合、うまく使えば走行距離を2~3割延ばせる。

油圧ブレーキに頼らずに単独で使える最低速度が時速約10キロメートルから同3~5キロメートルに下がり、発電に使う回転数も1分間に約6千回から1万7千回に高まった。

EVの性能向上に伴う電池の革新と消費電力の増加は「イタチごっこ」や「綱引き」に見える。

だが、電池とともに働くパートナーも電池と切磋琢磨(せっさたくま)を繰り広げている。互いが競い合い、EVの進化は止まらない。

(草塩拓郎、映像 サイエンスエディター 加藤宏志)